Benedetto Marcello

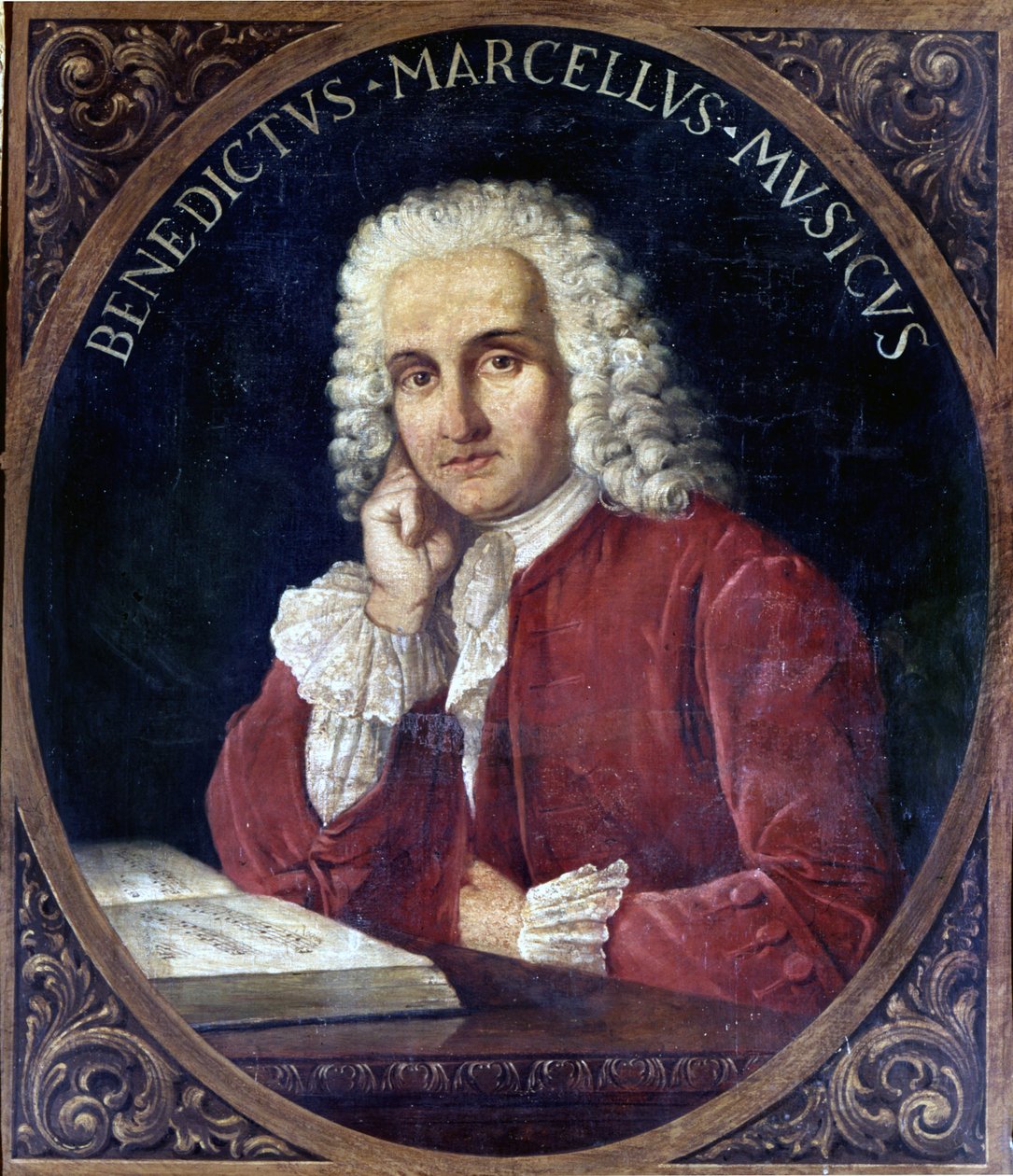

MARCELLO (Benedetto), patrizio veneto e d'una famiglia che molto amava la musica, nacque nel 1686. Alle felici disposizioni che sortì dalla natura unì egli l'assiduità allo studio, e 'l continuo esercizio di quest'arte in seno ad un'accademia, che si teneva nel Casino dei nobili. La cappella di S. Marco era allora in gran lustro per il numero e la scelta de' cantanti e de' compositori, di cui era provveduta. Alla loro testa trovavasi il cel. Francesco Gasparini. Fu costui uno de' maestri che consultò Marcello, e per cui concepì egli la maggior venerazione e fiducia: ebbe per lui in tutto il corso di sua vita una singolar deferenza, e mai lasciò di sommettere al suo esame ed alla sua critica le opere sue. Oltre la pratica, Marcello coltivò la teoria della musica; in età di poco più di vent'anni scrisse egli un Trattato di composizione, che l'annunziava un uomo istruito nella sua arte, e viene assicurato da chi l'ha avuto per le mani, rimasto essendo per disavventura manoscritto, che quest'opera figurerebbe con vantaggio tra quelle che trattano della scienza della composizione. Egli formò alcuni allievi; e fu il primo maestro della cel. Faustina Bordoni, poi moglie del Sassone. Malgrado le sue occupazioni letterarie, e musicali, non trascurò quelle del suo stato: secondo l'uso de' patrizj veneti esercitò ancora la professione di avvocato, e diverse magistrature nella sua patria: per lo spazio di 40 anni fu membro del consiglio dei quaranta, e nel 1738 fu mandato in Brescia in qualità di camerlengo; ma potè godere appena degli onori del nuovo posto, poichè la morte giunse ben tosto a rapirlo alle arti e alla patria. Egli finì quivi i suoi giorni nel 1739 in età di 53 anni. Dal suo matrimonio con Rosetta Scalfi, una delle sue discepole di bassa condizione, ch'egli aveva nascostamente sposata, non lasciò figliuoli. Marcello è uno de' più belli genj che onorato abbiano non che la scuola veneziana, ma quella di tutta l'Italia e l'arte in generale: fu in uno stesso tempo scrittore eloquente, distinto poeta e compositor sublime. “Genio fra i più grandi, dice l'ab. Arteaga, che abbia nel nostro secolo posseduti l'Italia, e che nella sua immortale composizione de' Salmi gareggia col Palestrina se non lo supera. Quest'uomo eccellentissimo, che alla gravità dell'antica musica ha saputo unir così bene le grazie della moderna, compose ancora una saporitissima critica intitolata il Teatro alla moda senza nome, senza data, ove colla licenza che permette la maschera, schiera ad uno ad uno con festiva ironia tutt'i difetti, che dominavano al suo tempo in sulle scene.” (t. 2.) La musica de' Salmi del Marcello è stata pubblicata sotto il titolo di Estro Poetico-Armonico, Parafrasi sopra i 50 primi Salmi, poesia di Girol. Ascanio Giustiniani, musica di Ben. Marcello, patrizj veneti, Venezia 1724, e 1726. Verso la medietà del secolo 18º se ne fece una nuova edizione in Inghilterra, con una traduzione inglese. Nel 1803, Sebastiano Valle, stampatore in Venezia, ne ha data una bella edizione in 8 volumi in fol. in fronte della quale si trova il ritratto dell'autore, la di lui vita scritta dal Fontana, il catalogo delle di lui opere impresse, e manoscritte, e gli elogj a lui dati da varj scrittori. Da che quest'opera incomparabile vide la luce, eccitò l'universale ammirazione. Nulla erasi ancor visto di uguale per l'ardita e vigorosa maniera d'esprimere, per la grandiosità e regolarità del disegno: ella pose il suo autore nel primo rango de' compositori, e la posterità ha confermato il giudizio, che ne recarono allora i contemporanei. “Nulla rassomiglia, dice M. Suard, all'entusiasmo che regna nelle sue composizioni. Egli fa passar nella sua musica l'energia de' pensieri orientali; egli è il Pindaro de' musici come ne è ancora il Michelangelo.” Il Principe di Conca in una lettera al P. Sacchi così si esprime: “Avete avuta somma ragione, M. R. P., d'introdurre nel vostro collegio l'esercizio de' Salmi del Marcello; è costui il primo degli autori, che ha un merito tutto suo proprio, cioè che tutti gli altri maestri, quei medesimi che in alcuna parte dell'arte avrebbero potuto superarlo, tutti hanno una certa maniera a cui si riconosce il loro stile per un certo andamento di modulazione che han tenuto in tutti quasi i soggetti. Marcello più che ogni altro fornito di genio, non ha seguito se non quello dettatogli dall'entusiasmo: guidato dalla più profonda scienza si è reso di tutti il più energico per la sua espressione.” Nella sua prefazione a' Salmi vi si trovano delle dotte osservazioni sull'impiego del contrappunto: per le altre di lui composizioni di un genere differente, come Cantate, ed alcuni pezzi ghiribizzosi e ridicoli può leggersi il Carpani nelle lettere settima e decima, ove a lungo ne ragiona. Angelo Fabroni, nel tomo IX della sua Biografia de' cel. letterati d'Italia ha scritto lungamente la vita del Marcello, che quindi tradotta nell'italiano ed accresciuta dal P. Sacchi comparve in Venezia nel 1788.

Giuseppe Bertini

Dizionario storico-critico degli scrittori di musica e de’ più celebri artisti di tutte le nazioni si’ antiche che moderne

Palermo, dalla Tipografia Reale di Guerra, 1814

MARCELLO Benedetto

(Venezia, 24 luglio 1686 - Brescia, 17 luglio 1739). Nato da una nobile famiglia veneziana di illustri tradizioni, coltivò fin da ragazzo la musica e la poesia. In un primo tempo studiò il violino sotto la guida paterna, ma ben presto abbandonò lo studio dello strumento per dedicarsi al canto ed alla composizione. Ebbe come maestro Francesco Gasparini, rinomato compositore e teorico. Secondo alcuni biografi, anche Antonio Lotti sarebbe stato suo maestro, ma in proposito sussistono molti dubbi. Per tre anni, fino al 1707, pare si dedicasse esclusivamente allo studio della musica, spinto da uno spirito di emulazione nei confronti del fratello maggiore Alessandro. Considerava esemplari le opere di alcuni grandi maestri del passato e del suo tempo: Palestrina, Monteverdi, Stradella, Legrenzi, Charpentier, Purcell, Pasquini. Con un insolito spirito di erudizione approfondiva anche i trattati di teoria musicale: dagli antichi Greci fino a Zarlino e ad Angleria. Nel 1707, morto il padre, si recò a Firenze. Durante il breve soggiorno, forse ebbe modo di conoscere di persona Händel, il grande musicista che gli era pressoché coetaneo. Tornato a Venezia, esercitò l'avvocatura ed incominciò a ricoprire alcune cariche presso diverse magistrature. Data la sua nobile condizione, Benedetto Marcello era tenuto a partecipare attivamente alla vita politica della Repubblica Veneziana: la musica, che pure occupava un posto di assoluto privilegio nelle sue svariate attività, doveva figurare, almeno ufficialmente, come un semplice interesse culturale, non come una professione. Per questo motivo, nei frontespizi di alcune opere musicali, amava definirsi "nobile veneto dilettante di contrappunto". Le ambizioni del nobile Benedetto, più che alla carriera politica, erano tutte rivolte al mondo della cultura. Il suo cursus honorum, se considerato con obiettività, appare tutto sommato modesto. Membro delle Quarantie per lunghi anni (dal 1716 al 1730), Marcello concluse la sua carriera politica a Pola ed a Brescia, in due luoghi, cioè, che un ambizioso patrizio veneziano avrebbe ritenuto periferici, decentrati rispetto alla capitale. Di tutt'altro valore i riconoscimenti ottenuti da Marcello in ambito culturale. Nel 1708, il compositore poco più che ventenne diede alle stampe la raccolta dei Concerti a cinque op. 1. Composizioni di carattere ora austero, ora brillante, questi concerti per archi, tutti in quattro movimenti, sono storicamente importanti, precedendo di tre anni la pubblicazione dell'Estro armonico di Vivaldi. Lo stesso Johann Sebastian Bach conosceva, almeno in parte, la raccolta marcelliana, di cui trascrisse per cembalo il secondo concerto, in mi minore. Nel 1711 Marcello inseguì e raggiunse altri traguardi. Grazie anche all'influente appoggio della famiglia Borghese di Roma, riuscì ad essere accolto tra gli Arcadi, con il nome di Driante Sacreo. Nello stesso anno, con un'artificiosa Messa a quattro voci "tutta in canone" composta per la cappella di papa Clemente XI, ottenne l'ambita ammissione nella prestigiosa Accademia Filarmonica di Bologna. Così, nel frontespizio delle Sonate a flauto solo op. 2 (1712), poteva orgogliosamente dichiararsi "nobile veneto, accademico filarmonico ed arcade". Anche come uomo di lettere, Marcello incominciava a godere di alcune attenzioni. I Sonetti di Driante Sacreo, pubblicati nel 1718, vennero segnalati dal Giornale de' letterati d'Italia, un periodico assai influente dell'epoca. L'arcade Marcello poteva contare sulla stima e sull'appoggio di alcuni letterati molto in vista: Apostolo Zeno, l'abate Antonio Conti, Scipione Maffei. Imbevuto di erudizione, di dottrina musicale e di concezioni arcaiche, Benedetto Marcello si sentiva pronto per combattere una crociata in nome dello stile e del "buon gusto". Per raggiungere lo scopo, non esitò ad affilare le armi taglienti della critica e della satira. La prima vittima illustre fu Antonio Lotti, affermato operista, stimato autore di musica sacra e futuro maestro di cappella di San Marco. Contro Lotti, Marcello scrisse intorno al 1716 la Lettera famigliare di un accademico filarmonico ed arcade. Pubblicata anonima - pare in un unico esemplare - la lettera censurava, da un punto di vista teorico musicale, alcuni duetti vocali composti da Lotti più di un decennio prima. Ben più famoso un secondo scritto polemico, Il teatro alla moda, che venne pubblicato, sempre anonimo, nel 1720. Anche in questo caso il bersaglio principale era un musicista di successo, Antonio Vivaldi, il cui nome nel frontespizio compariva anagrammato in "Aldiviva". La sferzante satira di Marcello, comunque, prendeva di mira l'intero universo del teatro d'opera primo-settecentesco: dai cantanti all'impresario, dal librettista al compositore, dagli orchestrali ai ballerini, dalle maschere agli "affittascagni". Data la sua avversione al teatro, dove non sempre regnava il "buon gusto", Marcello non avrebbe mai composto un melodramma. Il pubblico a cui si rivolgeva era essenzialmente quello degli intenditori raffinati, degli uomini di cultura e dei letterati che si davano appuntamento nelle accademie e nei palazzi nobiliari. A questo pubblico era destinata gran parte della sua produzione vocale, rappresentata da duetti, cantate da camera, serenate e oratori. Da una concezione non molto diversa traeva origine il suo capolavoro, la monumentale raccolta dei Salmi intitolata Estro poetico-armonico (1724-26). Un amico di Benedetto Marcello, Girolamo Ascanio Giustiniani, anch'egli nobile e dedito alla poesia, aveva parafrasato in poesia italiana il testo dei primi cinquanta salmi davidici. Musicando integralmente questa versione poetica, Marcello creò un'opera assolutamente unica nel suo genere, che stupì i contemporanei per l'originalità della sua concezione. Nei Salmi si mescolano ancora una volta premesse arcaiche, sfoggi di erudizione e dottrina musicale: non per niente il motto della raccolta era l'emistichio virgiliano "Procul este profani". Accanto a questi elementi, cominciava ad affiorare un sentimento religioso profondamente vissuto. Notevole pure l'aspirazione alla "nobile semplicità" dell'antica musica greca, un aspetto, questo, che sembra anticipare gli ideali estetici dell'archeologo Winckelmann. Dal punto di vista musicale sorprende la sobrietà dei mezzi strumentali impiegati: le voci generalmente sono accompagnate dal solo basso continuo; eccezionalmente intervengono anche due viole. Marcello predilige le voci di registro grave: ama il contralto ed il basso, mentre piuttosto di rado richiede il soprano. Le sezioni di ciascun salmo sono intonate in forma di coro, di arioso, di duetto o di recitativo: tutti i generi in cui l'autore era molto esperto. La raccolta dell'Estro poetico-armonico ebbe fin dal suo apparire una fortuna immensa in tutta Europa. Tra i numerosi ammiratori dei Salmi, nel corso dei secoli XVII e XVIII, si possono ricordare Mattheson, Avison, padre Martini, Goethe, Cherubini, Verdi, Boito. Oggi i Salmi di Marcello, nonostante la loro importanza storica, sono eseguiti più raramente di un tempo. Tuttavia almeno il Salmo diciottesimo, I cieli immensi narrano, e pochi altri, godono tuttora di buona fama. Paradossalmente, l'Adagio del Concerto in re minore per oboe e orchestra - forse la composizione su cui più di ogni altra si fonda l'odierna celebrità di Benedetto Marcello - è in realtà opera del fratello Alessandro. Negli anni posteriori alla pubblicazione dei Salmi Benedetto Marcello scrisse ancora molta musica vocale. Nel 1726, presso l'accademia dei Santi Apostoli, probabilmente alla presenza del cardinale Ottoboni, venne rappresentata l'Arianna, un "intreccio scenico" a sei voci. Nello stesso anno, su commissione della corte imperiale di Vienna, Marcello compose la Serenata in onore di Carlo VI, opera che riscosse un grande successo, ottenendo anche il plauso di Apostolo Zeno. Fu poi la volta di alcune vaste cantate drammatiche, con intenti sperimentali, su testo dell'abate Conti: il Timoteo e la Cassandra. I rapporti con la corte asburgica furono riconfermati con la composizione del Joaz, azione sacra "per Vienna", su libretto dello Zeno. Il 1728 fu l'anno del matrimonio segreto con Rosanna Scalfi, la fanciulla di umili origini di cui Benedetto si era innamorato, e che non avrebbe potuto sposare pubblicamente. Che quel matrimonio "infamante" fosse rimasto segreto, lo si può immaginare anche sulla base di alcune voci circolanti nello stesso anno, secondo cui il musicista sarebbe diventato entro breve tempo gesuita o cappuccino. Ma, a questo proposito bisogna considerare anche un altro episodio. Sempre nel '28, secondo i primi biografi, Marcello sarebbe sprofondato in una tomba della chiesa dei Santi Apostoli e dopo quel sinistro presagio di morte avrebbe deciso di cambiare vita, abbandonando la musica, "commettendosi interamente" al padre gesuita Girardi, e scrivendo esclusivamente poesie su temi religiosi. La notizia trova conferma anche in alcuni documenti epistolari risalenti a quegli anni. Nella raccolta di sonetti A Dio, (1731) l'autore prese le distanze da "ogni passata empia follia". Gli ultimi anni di Benedetto Marcello, segnati dall'intensa esperienza religiosa, videro rarefarsi sempre più l'attività compositiva. Tra le opere dell'estrema produzione musicale figurano alcuni brani sacri e due importanti oratori: Il pianto e il riso delle quattro stagioni e Il trionfo della poesia e della musica, rappresentati nel 1731 e nel 1733. Durante il soggiorno istriano a Pola (1733-35), dove ricopriva la carica di provveditore, Marcello si ammalò in modo preoccupante. Tornato a Venezia in cattive condizioni di salute, venne nominato ufficiale della Giustizia Vecchia e poi sopraconsole dei mercanti. Infine, nel 1738 fu mandato a Brescia in qualità di camerlengo. Il soggiorno bresciano, durato poco più di un anno, si presenta sotto una luce piuttosto ambigua. Le non poche informazioni in nostro possesso sembrano, talvolta, contraddittorie. In una lettera indirizzata al conte Florio di Udine, in data 11 ottobre 1738, così scriveva Marcello: "io non spero di rivedere il cielo della mia patria dacché mi si vieta l'accesso auspicato". Da questa testimonianza potrebbe sembrare che Marcello avesse vissuto il soggiorno bresciano come una sorta di amaro esilio, con il desiderio inappagabile di ritornare nella sua Venezia. Tutt'altra impressione si ricava dalla lettura della Fantasia ditirambica eroicomica, un componimento poetico risalente allo stesso anno, in cui Marcello racconta in prima persona la sua esperienza bresciana. Nella Fantasia, l'autore arriva persino al punto di inserire una dozzina di versi in dialetto bresciano. Marcello appare felicemente integrato nella vita e nella società cittadina. Innanzitutto dichiara di avere ottimi rapporti con le famiglie Avogadro, Calini, Conter, Luzzago, Fenaroli, Averoldi, Cigola, Martinengo e Mazzuchelli. Un rapporto di amicizia lo lega particolarmente al conte Gianmaria Mazzuchelli, che sarà il suo primo biografo. Esprime anche parole di ammirazione per Orazio Polaroli e Pietro Baldassari, musicisti attivi a Brescia in quegli anni. Nell'oratorio dei Padri Filippini, con i quali è strettamente in contatto, si eseguono molti dei suoi Salmi. Unica nota negativa degli anni bresciani sembra essere l'arido lavoro di camerlengo, che consisteva nel registrare sul giornale di camera "e campatici e decime e sussidi, e tasse e tasse e dazii". Un'interessante testimonianza del padre carmelitano Cinelli ricorda che Marcello "uscendo in pubblico, volgeva i primi passi alla Chiesa de' Minori Osservanti", cioè a San Giuseppe. Il musicista, sempre più dedito a pratiche religiose ed impegnato nella stesura del poema intitolato L'universale redenzione, morì, "assalito da febbre acuta", tra il 24 ed il 25 luglio 1739. Venne sepolto nella chiesa a lui cara di San Giuseppe; le esequie furono solenni. L'epigrafe tombale, dettata dalla vedova, dice: «Benedicto Marcello Patricio Veneto Pientissimo / Philologo Poetae Musices Principi / Quaestori Brixiensi / Uxor Moestissima / MDCCXXXIX VIII CAL. AUG. / POSUIT / VIXIT A. LII. M. XI.D.XXVIII.». A ricordo del musicista veneziano, una lapide scolpita da Davide Lombardi e dettata da Gallia, venne murata, sulla destra della facciata di S. Giuseppe nel 1881. Nell'iscrizione si legge: «BENEDETTO MARCELLO / NATO NEL MDCLXXXVI / MORTO IN BRESCIA IL XVII LUGLIO 1739 / CAMERLINGO DELLA CAMERA DUCALE / COGLI ARDIMENTI, LA GRANDIOSITA', L'AFFETTO / ONDE VESTI' DI NOTE I SALMI / EMULANDONE LA ISPIRAZIONE DIVINA / MERITO' IL NOME / DI / MICHELANGELO DELLA MUSICA / AD ALCUNI BRESCIANI / PARVE DEGNO DI RICORDARE CHE È SEPOLTO ' IN QUESTA CHIESA DI S. GIUSEPPE / MDCCCLXXXI» (Coll. Marco Bizzarrini).

EB – Enciclopedia Bresciana di Antonio Fappani

Fondazione Civilità Bresciana

Brescia

www.enciclopediabresciana.it