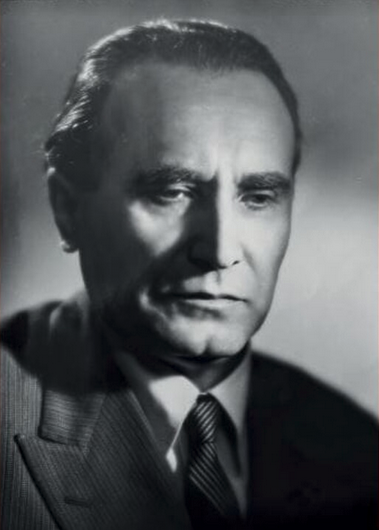

Ireneo Fuser

FUSER Ireneo

Ireneo Fuser (Carbonera, 12.XI.1902 – Bologna, 6.VIII.2003). Iniziati gli studi musicali all’età di otto anni si diplomò in organo nel Conservatorio «Benedetto Marcello» di Venezia con Oreste Ravanello nel 1925, in pianoforte nel «Boito» di Parma nel 1927 e in composizione nel «Cherubini» di Firenze nel 1935. Si perfezionò poi in organo sotto la guida di Fernando Germani. Nel 1928 vinse il concorso per il posto di organista della Santa Casa di Loreto succedendo a Ulisse Matthey. Fu attivo concertista nonché compositore, distinguendosi per un importante contributo dato alla valorizzazione della letteratura organistica del passato, grazie alla sua antologia «Classici italiani dell’organo» (1955) frutto di un’attenta ricerca estetica e storica, e alle sue edizioni di opere inedite di antichi maestri. Iniziata la carriera didattica dapprima come insegnante di pianoforte nel Liceo musicale di Treviso, nel 1939 gli fu conferita per alti meriti didattici e artistici la cattedra di organo e composizione organistica nel Liceo «Martini» di Bologna che tenne per oltre quarant’anni.

Bibliografia: Claudio Paradiso [a cura di], Biografie, in La straordinaria storia de I Virtuosi di Roma di Renato Fasano. Un racconto (quasi fotografico) dell’orchestra da camera italiana più famosa nel mondo, Latina, Edizioni Novecento, 2018.

In cattedra per 34 anni

Il maestro Ireneo Fuser nacque a Silea di Treviso il 12 novembre 1902. Dell’inizio della vocazione musicale narrò lui stesso in uno dei suoi deliziosi raccontini autobiografici:

«Nel lontano settembre 1910 il vecchio parroco di un paesino del trevisano invitò nella sua canonica tre fanciulli sugli otto anni, suoi parrocchiani, cugini tra loro, per sentire se uno di essi avesse voluto studiare musica per diventare organista. Si era reso vacante il posto di organista, anzi, di… armonista: la chiesa infatti possedeva solo l’armonium. Arrivarono i tre ragazzini in canonica, ne prese uno sulle ginocchia e dopo averlo guardato ben fisso negli occhi, gli disse: «Ti non t’impararè». Fatto lo stesso col secondo ripeté il «Ti non t’impararè». Ma fatto lo stesso col terzo, il più timido dei tre cugini, disse: «Ti t’impararè e te prometo che se te sonarà l’armonium per la Pasqua de l’anno che vien, te portarò per premio a Venezia».

Il piccolo vaticinato fu fedele all’appuntamento di Pasqua ma putroppo il vecchio parroco non mantenne la promessa.

Fuser si iscrisse poi all’Istituto musicale "Francesco Manzato" di Treviso dove ebbe come insegnante Giulio Tirindelli (1860-1952), apprezzato direttore della banda civica ed eccellente maestro di armonia. La prima guerra mondiale, però, costrinse il giovane Ireneo a sospendere gli studi per procurarsi da vivere con un modesto impiego parastatale. Nel 1920 sostenne l’esame di ammissione al Liceo Musicale "Benedetto Marcello" di Venezia dove poté studiare composizione, armonia, contrappunto e fuga con Mezio Agostini (1875-1944), Gian Giuseppe Bernardi (1865-1946) e Aureliano Ponzilacqua (1854-1940), pianoforte con Eriberto Scarlino (1895-1962), strumentazione per banda con Carmelo Preite (1866-1952) e organo con Oreste Ravanello (1871-1935) ottenendo, in queste ultime due materie, alcuni premi scolastici. Conseguito il diploma in organo nel 1925, l’anno successivo fu nominato organista della Basilica di S. Maria Maggiore a Treviso e insegnante di pianoforte all’Istituto musicale di quella città (tenne la cattedra tenne per sette anni). Nel 1927 si diplomò in pianoforte al Conservatorio di Parma e fu nominato organista del duomo di Treviso. L’anno successivo succedette per concorso a Ulisse Matthey (1876-1947) quale organista della Basilica di Loreto. Insegnò poi come incaricato pianoforte (1930) e organo (1932-1936) al Liceo Musicale di Bologna.

Nel 1935 si diplomò in Composizione al Conservatorio di Firenze, seguendo al contempo i corsi di perfezionamento in organo tenuti da Fernando Germani a Roma. Nell’anno scolastico 1936-37 insegnò Armonia, contrappunto e fuga, Organo e composizione organistica al Liceo pareggiato di Pescara. Nel 1938 succedette a Oreste Ravanello come insegnante di Organo al Liceo Musicale di Venezia. L’anno seguente infine, fu nominato "per chiara fama" titolare della cattedra d’organo al Liceo musicale di Bologna, docenza che tenne sino al 1973 (nell'istituto intanto diventato Conservatorio statale "Giovan Battista Martini").

Quando, nel 1973, Fuser si ritirò in quiescenza, si può dire che il Conservatorio di Bologna lo "seguì". Per ancora molti anni infatti, egli fu guida preziosa per tantissimi allievi cui impartiva lezioni private. Salire le scale della sua casa (spesso col cuore in gola se non si era adeguatamente preparati) significava recarsi all’appuntamento con un sapere illimitato elargito con una signorile austerità e una vivissima intelligenza a cui nulla sfuggiva. Si spense a Bologna il 6 agosto 2003, alle soglie della venerabile età di 101 anni. Fu uomo sportivo di grande tempra fisica; appassionato alpinista, dedicò la sua arte musicale anche all’armonizzazione dei canti della montagna. Nel 1988 compilò alcuni brevi racconti biografici tratteggiando con arguzia significativi momenti della sua vita personale ed artistica. A lui si deve la progettazione del grande organo edificato dalla ditta Tamburini di Crema nella sala Bossi del Conservatorio di Bologna e inaugurato nel 1971.

Fra gli allievi che formò nei 34 anni di docenza al Conservatorio bolognese, furono Loris Azzaroni, Umberto Forni, Novello Roman Ros, Luigi Ferdinando Tagliavini, Francesco Tasini, Sergio Vartolo. E il compianto Gian Paolo Bovina, poi docente di organo al Conservatorio «G. B. Martini», che del suo Maestro ebbe a scrivere:

«Pochi erano allora i concertisti, considerati quasi dei vati che attingevano direttamente al parnaso, per poi elargire quanto era stato loro donato. Di quest’aura partecipava Fuser. Quando, in classe, si compiaceva di suonare qualcosa, i suoi movimenti apparivano di grande, non affettata eleganza e plasticità; frasi e incisi fluivano con coerente cantabilità, essenzialità e gusto squisito: egli dava la sensazione di una grande libertà e di godimento spirituale. Approccio alla musica, questo, che cercava di trasfondere negli allievi, coinvolgendoli sovente anche nell’esecuzione all’impronta di trascrizioni per pianoforte a 4 mani di sinfonie di Mozart e Haydn (la classe era piccola e si stava a lezione anche due o tre ore)».

Intelligenza e finezza

Non fu facile per Fuser acquisire l’impeccabile tecnica e il raffinato gusto interpretativo che lo distinsero come concertista e docente. Riferendosi agli studi organistici svolti a Venezia scrisse lui stesso:

«In quei tempi, devo ammettere, io eseguivo qualsiasi musica con un’impronta decisamente romantica, trascurando epoca, stile e luogo d’origine dei vari pezzi. Con tali premesse, è ovvio, ne risultava che il compositore più tartassato non poteva essere che Bach. Arduo e lungo si sarebbe rivelato il cammino verso la normalizzazione della mia scienza organistica».

In possesso di eccezionali doti musicali, di grande intelligenza e di forte personalità, nonostante una leggera mutilazione a un dito dovuta a una malattia giovanile che gli precluse la carriera pianistica, sin dagli esordi dell'attività concertistica Fuser entusiasmò il pubblico e ottenne il consenso della critica più severa. Così ad esempio Cesare Paglia (1878-1957), noto come Gajanus, fustigatore della vita musicale bolognese sulle pagine del «Resto del carlino» commentava il concerto tenuto al Liceo Musicale il 23 febbraio del 1935:

«Ottimo e sotto il riguardo di virtuoso e sotto il riguardo di interprete è apparso l’organista Prof. Ireneo Fuser. Deve essere dato atto al Fuser (e, quindi, speciale lode) per l’intelligenza e per il gusto delle sue registrazioni; le sue strumentazioni hanno efficacemente valorizzato le musiche eseguite».

Ancora a Bologna, grande successo ottene Fuser in un concerto dedicato al decimo anniversario della scomparsa di Marco Enrico Bossi (1935), del quale eseguì Tema e variazioni, Aria del paese di Ath, Canto della sera, Canzoncina a Maria Vergine, Scherzo in sol minore e Inno di Gloria. Particolarmente apprezzata fu l'interpretazione delle grandi pagine organistiche di Bach: "Fin dalla robusta esecuzione della Toccata, Adagio e Fuga in do di Bach, l’arte pensosa e la tecnica impeccabile del Fuser si sono imposte alla ammirazione degli ascoltatori", scrisse «Il Gazzettino» in occasione del concerto al Liceo Musicale di Venezia il 4 marzo 1937.

Non era facile per un organista imporsi al grande pubblico in quei tempi, quando la scena era dominata dalla colossale personalità di Germani. Fuser tuttavia, dotato forse di una tecnica meno spettacolare ma certamente di grande sensibilità musicale e finissima sapienza coloristica, fu chiamato a tenere concerti in sedi molto prestigiose. Fra queste le sedi RAI a Roma (a partire dal 25 gennaio 1938 quando, alle ore 22,10, eseguì musiche di Louis-Claude Daquin, Marco Enrico Bossi, Cesare Nordio, Sigfried Karg-Elert e Max Reger) e a di Torino, dove, sino al 1953, eseguì una decina di concerti trasmessi alla radio, integralmente o in parte, per ben 125. Nel settembre del 1955, in occasione del II Congresso Organistico, alla presenza del presidente della Repubblica Giovanni Gronchi suonò l’organo della cattedrale di Mondovì.

Il 6 giugno del 1961 il musicologo Riccardo Allorto, responsabile alla RAI di una serie di trasmissioni intitolate I vostri Maestri, dopo quella su Arturo Benedetti Michelangeli dedicò una puntata a Ireneo Fuser, nel corso della quale furono letti passi tratti da piccoli racconti autobiografici del maestro e proposti all’ascolto sue interpretazioni dei quattro Preludi al Corale di Bach e della Prière op. 20 di Franck. Grande fu l’attenzione risposta da Fuser agli autori del passato, che seguì con intelligenza l’esempio di grandi pionieri che avevano operato proprio a Bologna come Luigi Torchi (1858-1920) e Marco Enrico Bossi (1861-1925). Ben lungi dal limitarsi al repertorio antico ("mode, soleva dire, e le mode passano!") spaziò anche verso nuove tecnologie non disdegnando, pur con le dovute riserve e nelle sedi opportune, di tenere concerti anche sui primi organi elettronici Hammond, come avvenne al galà dell’Hotel Baglioni di Bologna il 3 settembre 1947 e al Teatro Alighieri di Ravenna il 21 febbraio 1948.

Scelte, opere, trascrizioni

Il vasto repertorio eseguito da Fuser durante la lunga carriera concertistica, interrotta per scelta personale alla fine degli anni Cinquanta, rivela la sua straordinaria apertura sia nei confronti del repertorio antico che di quello romantico e contemporaneo, spaziando da Girolamo Frescobaldi a Johann Sebastian Bach (presente nei suoi concerti con le grandi Toccate, Preludi e Fuga, Passacaglia e Preludi al Corale), da Charles-Marie Widor a Marco Enrico Bossi, da Joseph Bonnet a Jospeh Rheinberger, da Max Reger a César Franck, da Paul Hindemith a Modest Musorgskij, da Sigfried Karg-Elert a Robert Schumann, da Alexandre Guilmant a Ottorino Respighi, da Felix Mendelssohn a Jean-Marie Plum.

Fuser amò definirsi compositore di musica di genere sacro: infatti scrisse Ecce sacerdos a 5 voci dispari (inedito, 1936); Missa puerorum in honorem Sancti Johannis Bosco, (Zanibon, 1949); Tria motecta in honorem B.V. Mariae (Zanibon, 1953), Ave Maria in modo missolidio a 4 voci dispari (Zanibon, 1954). Per organo diede alle stampe solo una Musetta dedicata ai figli Andrea e Massimo accolta nell’antologia Pastoralia (Zanibon, 1956), cui si aggiungono la Fuga (prova d’esame del 1925) e una delicata Comunione. Trascrisse l’Adagio da una sonata di Pietro Nardini (per organo; Bologna, Bongiovanni, 1937), un Largo di Giuseppe Mulè (per organo e per violoncello e organo; Bongiovanni, 1943), l’Aria per archi e organo di Ottorino Respighi (per organo; Bongiovanni, 1947), l’Andante della II sonata per violino solo di Bach (per pianoforte, con la collaborazione di Adone Zecchi; inedito), il Preludio al Corale Liebster Jesu, wir sind hier di Bach (per pianoforte, 1994; inedito).

La riscoperta, lo studio e, naturalmente, l’esecuzione gli consentirono di redigere un’opera che ancora oggi è considerata una pietra miliare della musicologia: l’antologia «Classici Italiani dell’Organo», edita a Padova da Zanibon nel 1955 e più volte ristampata. Fuser rivolse ancora la sua attenzione a Giovan Battista Martini (Venti composizioni originali per organo, 1956), ad Antonio Valente (43 Versi Spirituali, 1958), a Johann Sebastian Bach (Sei Sonate in trio, 1968), grazie alla Zanibon di Padova; e a Giuseppe Guami (Canzoni da sonare, con Oscar Mischiati, Firenze, Le Monnier, 1968). Notevole, infine, Il nuovo organo da concerto, in Annuario 1965-1970, a cura di Oscar Mischiati, Bologna, Conservatorio "G. B. Martini", 1971, pp. 253-255.

Andrea Macinanti

L'organo pensoso di Fuser

in Jadranka Bentini e Piero Mioli (a cura di)

Maestri di Musica al Martini. I musicisti del Novecento che hanno fatto la storia di Bologna e del suo Conservatorio

Bologna, Conservatorio «Giovan Battista Martini», 2021