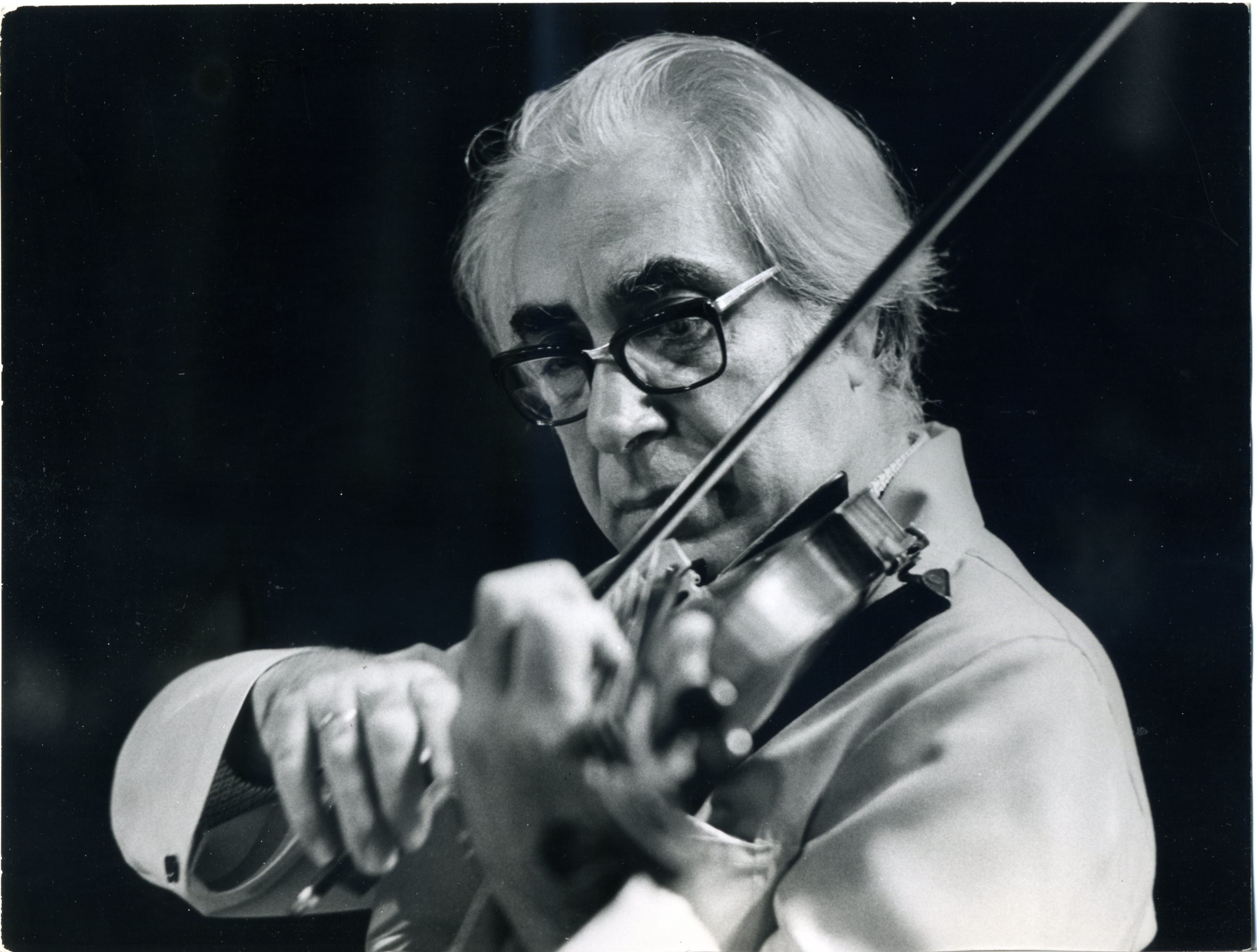

Riccardo Brengola

Riccardo Brengola (Napoli, 18.III.1917 – Roma, 16.V.2004).

Enfant prodige, iniziò gli studi con il padre violoncellista Carlo che emigrato a Casablanca nel 1919 aveva aperto un negozio strumenti musicali, spartiti e dischi. Si diplomò nel 1928, a undici anni, nel Conservatorio di Casablanca con Lucien Salin, proveniente dalla scuola di Lucien Capét. L’anno successivo, nel 1929, gli venne assegnata una borsa di studio per il perfezionamento dal Ministero Affari Esteri e partì da solo per Roma entrando nella classe di Arrigo Serato con il quale si diplomò nell’Accademia di Santa Cecilia di Roma e nell’Accademia Musicale Chigiana di Siena nel 1936 ricevendo il Premio della Chigiana. Da quel momento vinse premi prestigiosi, fra cui quello che a Taormina riunì i vincitori di tutte le Rassegne nazionali del Premio «Nicolò Paganini» e nel 1937 fu l’unico italiano premiato nel primo Concorso internazionale «Eugène Ysaÿe» di Bruxelles (oggi Concours Reine Elisabeth) insieme a David Oistrakh e Riccardo Odnoposoff, suonando di fronte a una giuria stellare che comprendeva Hubay, Szigeti, Serato, Flesch, Kulenkampff, Thibaud. Venne invitato in entrambe le orchestre straordinarie di solisti italiani create per gli anniversari di Stradivari nel 1937 e di Paganini nel 1940 sotto la direzione di Antonio Guarnieri. Nel 1946 si aggiudicò il primo premio del Concorso internazionale di Ginevra. Nel 1939, fortemente stimolato dal conte Guido Chigi, fondò il Quintetto Chigiano nel quale fu ininterrottamente primo violino fino al 1966 (insieme a Ferruccio Scaglia poi Mario Benvenuti poi Edmondo Malanotte poi Angelo Stefanato poi Arnaldo Apostoli al secondo violino, Fausto Cocchia poi Giovanni Leone poi Dino Asciolla poi Tito Riccardi poi Alfredo Sabbadini alla viola, Lino Filippini poi Alain Meunier al violoncello, Sergio Lorenzi al pianoforte) e ricoprì in seguito lo stesso ruolo nel Sestetto Chigiano nato nel 1967 dopo la scomparsa del conte Chigi e la chiusura del Quintetto Chigiano. Il 18 agosto 1941 sposò la pianista Giuliana Bordoni nella cappella di Palazzo Chigi a Siena, messa a disposizione dallo stesso conte Chigi che nutriva per Brengola un affetto paterno fin dal suo debutto nel settembre del 1933 durante i concerti finali dei corsi senesi. Il conte insieme ad Alfredo Casella furono i testimoni della sposa; Serato e Bonucci furono quelli dello sposo. Insieme alla moglie Brengola fondò un duo che registrò per la Rai l’integrale delle Sonate di Mozart; collaborò dal 1961 con I Virtuosi di Roma e fu spalla dell’Orchestra Sinfonica della Rai di Roma e di quella di Santa Cecilia. Durante la sua intensa attività eseguì, spesso in prima assoluta, lavori di Alfano, Mortari, Frazzi, Martucci, Malipiero, Casella, Ferrari, Respighi, Zafred, Lavagnino, Nordio, Busoni, Veretti, Pizzetti, Petrassi, Peragallo, Berio. Si esibì in Europa, Asia e America, suonando come solista con illustri direttori quali Celibidache, Giulini, Guarnieri, van Kempen, Leinsdorf, Markevitch, Perlea. All’attività cameristica e solistica Brengola affiancò quella docente e direttore d’orchestra (disciplina cui si era dedicato dopo aver seguito i corsi di Paul van Kempen). Nel 1941 fu nominato insegnante di ruolo per meriti eccezionali al Conservatorio di Pesaro (su richiesta di Riccardo Zandonai), poi fu la volta di Venezia, Bologna, Napoli, Roma. Tenne anche corsi anche nel Mozarteum di Buenos Aires, a Barcellona, Dublino e Tokyo, oltre le cattedre di perfezionamento di musica da camera nell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma fino al 1989 e nell’Accademia Chigiana di Siena (1943-1997). Effettuò numerose registrazioni discografiche: le Sonate di Brahms con il pianista Pier Narciso Masi (per l’Unicef); i Quintetti di Boccherini, Bloch, Brahms, Schumann, Shostakovich con il Quintetto Chigiano (Decca). Fu Accademico di Santa Cecilia. Tra gli altri, suonò lo Stradivari del 1702 appartenuto a David Oistrach e il Guadagnini «Conte di Fontana» del 1747.

Bibliografia: Claudio Paradiso, Andrea Pomettini, Daria Grillo [a cura di], Arrigo Tassinari ovvero i fasti del primo Novecento musicale italiano, con CD audio allegato, Perugia, Edizioni Anteo, 2009; Claudio Paradiso [a cura di], La straordinaria storia de I Virtuosi di Roma di Renato Fasano. Un racconto (quasi fotografico) dell’orchestra da camera italiana più famosa nel mondo, Latina, Edizioni Novecento, 2018.

Claudio Paradiso