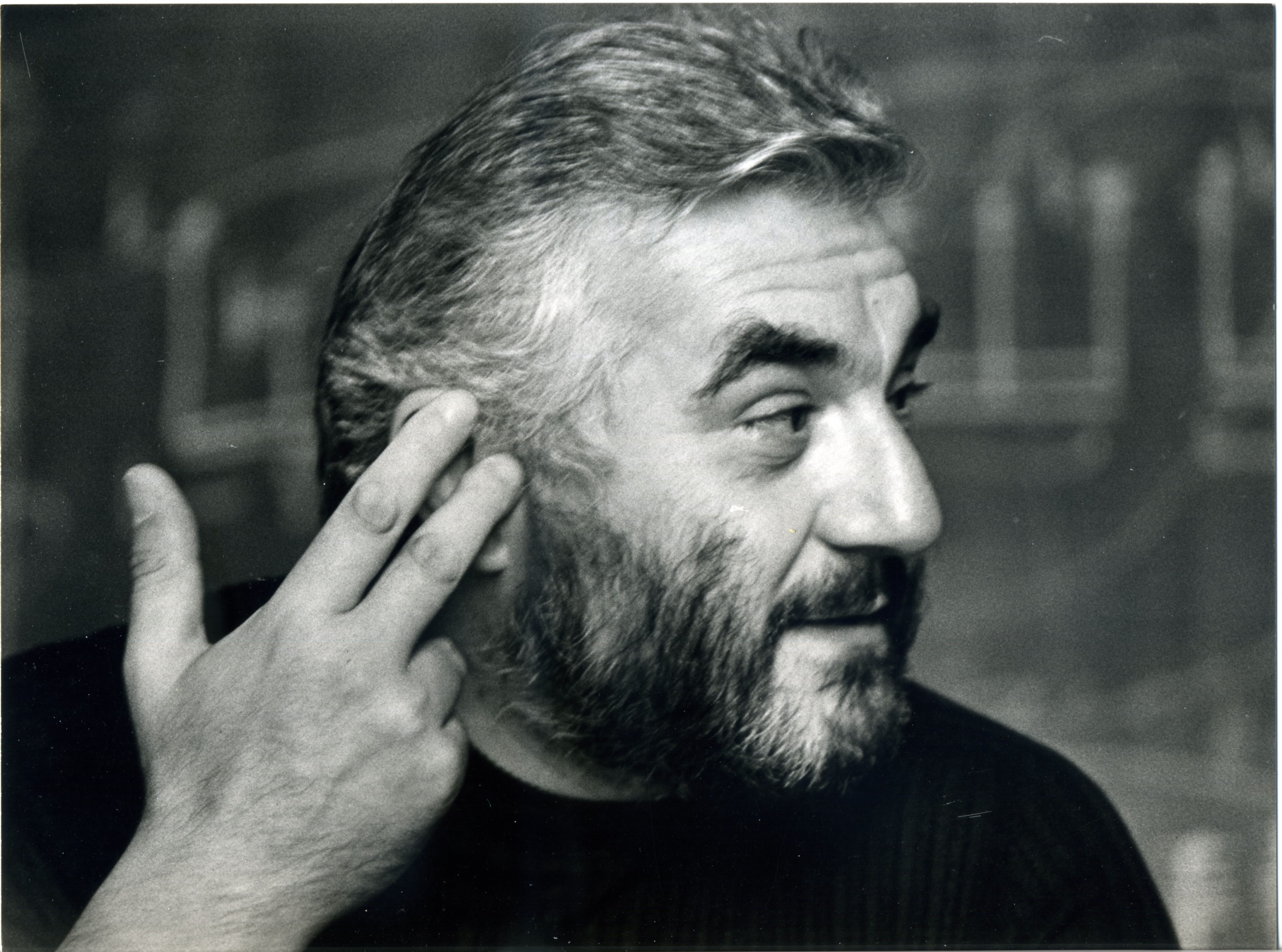

Franco Donatoni

DONATONI FRANCO (1927) - Compositore. Ha studiato con Ettore Desderi e Lino Liviabella, diplomandosi a Bologna nel 1951. S'è perfezionato a Roma con Ildebrando Pizzetti. Ha vinto concorsi internazionali nel 1951, 1952, 1953 e 1962. La sua produzione è prevalentemente orchestrale: Il libro dei sette sigilli, cantata biblica per soli, coro e orchestra; Concerto per fagotto; Concerto per orchestra; Divertimento per violino e orchestra; ecc. Sue opere sono state eseguite nei maggiori Paesi europei, negli Stati Uniti d'America, Canada e Australia. Insegna Armonia e Contrappunto al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

Alberto Gajoni Berti

Dizionario dei musicisti e cantanti veronesi (1400-1966)

Verona, Tipo-lito Cortella, 1966

Un borghese piccolo piccolo

Franco Donatoni è stato uno dei maggiori compositori e didatti, non solo italiani, del secondo dopoguerra; la natura semplice e schiva, sempre ben disposta verso allievi e amici, i lunghi e ripetuti periodi di depressione, la posizione sfumata rispetto all’impegno politico (che, specie negli anni '60 e '70, determinò spesso il successo o meno della produzione di artisti e compositori) ne hanno fatto una figura sostanzialmente centrale e, al contempo, più marginale rispetto al suo ruolo e a quello di colleghi della stessa epoca. Così, è stato più il successo riscosso all’estero che, a un certo punto, ha fatto capire in Italia che si aveva a che fare con uno dei più grandi musicisti del suo tempo. In Donatoni si coglie una tensione etica che lo accompagnò in ogni sua azione, volta a una comunione tra vita e gesto artistico rara, fatta di franchezza, dubbio, ricerca, umiltà, disinteresse verso il successo. La depressione che lo colse nel 1967 ed ebbe culmine nel 1972, di fatto però senza mai lasciarlo fino alla fine, fu parte costitutiva del suo essere ma, appunto, anche del suo agire artistico. Lasciamo che egli stesso descriva, con la consueta semplicità come ad esempio nacque Duo pour Bruno, scritto come affettuoso omaggio dopo la morte di Bruno Maderna:

«a quel tempo ero frequentemente affetto da depressioni e da stati maniacali, a seconda che prendessi pillole o no, e questo evidentemente si rifletteva in quello che scrivevo. Stranamente la prima parte di Duo pour Bruno, scritta in un periodo di benessere artificiale, è piuttosto fredda e meccanica; prepara qualcosa. L’altra, scritta tra pillole e cliniche psichiatriche, è la concretizzazione di uno stato inconscio che agiva».

Franco Donatoni nacque a Verona, il 9 giugno 1927, figlio unico di un impiegato comunale, in un contesto piccolo borghese fatto di ristrettezze economiche e poche possibilità di emancipazione sociale; infatti, il giovane Franco intraprese gli studi di ragioneria proprio per potersi assicurare indipendenza economica e sicurezza lavorativa in tempi rapidi. Lo studio della musica, che peraltro iniziò molto presto, a sette anni, doveva servire solo per poter eventualmente arrotondare, andando a suonare d’estate all’Arena di Verona, uno stipendio proveniente da un lavoro “serio”. L’inizio dell’avventura musicale non fu, per Donatoni, entusiasmante: bocciato al primo esame di solfeggio, anche lo studio del violino rappresentava per lui una specie di tortura, conclusasi nel 1947 nell’impossibilità di riuscire a dare l’esame di compimento dell’ottavo anno per una vera e propria incapacità fisica di affrontare i Capricci di Paganini.

Nel 1942, Donatoni conobbe Piero Bottagisio, insegnante di Armonia e Storia della musica al Liceo musicale di Verona; con questo primo insegnante compì i primi studi di armonia e, grazie all’incoraggiamento che Bottagisio non mancò di fargli avere, si dedicò totalmente alla composizione dal 1946, dopo aver conseguito il diploma da ragioniere. Dopo un iniziale periodo, assai deludente, al Conservatorio di Milano nella classe di Ettore Desderi, si trasferì al Conservatorio di Bologna, studiando con Adone Zecchi e Livio Liviabella: qui, pur sentendosi sempre distante dall’ambiente accademico, il clima cordiale di professori e compagni lo mise in una condizione di minor disagio. In quegli anni, le condizioni materiali di Donadoni erano molto difficili: la famiglia, non persuasa della strada che egli aveva intrapreso, ritenne di non dargli mai dei soldi, per cui il giovane musicista si trovò a viaggiare sui treni di notte per andare in Conservatorio, dormendo spesso in stazione. Finalmente, arrivarono i diplomi al Conservatorio di Bologna: in Strumentazione per banda nel 1949, in Musica corale e Direzione di coro nel 1950 e in Composizione nel 1951. E Donatoni vi rimase, come insegnante, dal 1953 al 1955.

Nel 1952 vinse il suo primo concorso, indetto da Radio Lussemburgo, con il Concertino per archi, ottoni e timpano solista; la commissione, presieduta da Petrassi, immaginò che il brano fosse di un ungherese o comunque di un allievo di Bartók. L'influenza di questi fu effettivamente molto importante nei primi lavori di Donatoni, tanto che a S. Cecilia i compagni lo chiamavano per scherzo Donatok. All'epoca, Donatoni già conosceva Petrassi, che aveva incontrato nel 1951 alla Biennale di Venezia (eseguendosi Noche oscura), dopo che nel 1946 l’ascolto del Primo Concerto per orchestra del compositore romano aveva letteralmente fulminato il giovane studente di Conservatorio. Così, quando Donatoni ebbe la borsa di studio per i corsi di Pizzetti all’Accademia di S. Cecilia, ne approfittava per andare da Petrassi per un giudizio sui propri lavori. Donatoni rimase sempre profondamente legato a Petrassi non solo sul piano artistico, ma anche umano e la stima e l’affetto furono sempre reciproci. In questi anni romani, per arrotondare, ebbe una collaborazione con Giovanni Fusco, compositore di musica per film all’epoca molto conosciuto, dove per “collaborare” in realtà s'intende scrivere brani musicali “in stile di’’ che poi Fusco firmava come suoi.

Nel 1953, Donatoni conobbe a Verona Bruno Maderna, figura importante per il suo sviluppo artistico, ricevendo dal compositore veneziano un decisivo slancio verso il mondo dell’avanguardia europea del tempo. Così, nel 1954 andò per la prima volta ai corsi di Darmstadt (vi tornerà nel 1956, nel 1958 e nel 1961). All’epoca era in un momento di stallo, tra la consapevolezza della difficoltà a esprimersi ancora in un linguaggio erede di Bartók e la malia che Maderna esercitava su di lui, ma senza riuscire a essere totalmente convincente. A Darmstadt frequentò un seminario di Ernst Křenek e le lezioni di René Leibowitz: da quell’esperienza nacque la Musica per orchestra da camera, che Donatoni stesso definì il suo “lavoro peggiore, una sorta di schoenberghismo un po’ neoclassico”. In questi anni, ebbe l’impressione di subire senza totale partecipazione l’influenza di Maderna, Boulez, Nono, Stockhausen, Berio, tutti autori che considerava degli “dèi”, decisamente più maturi di lui e con le idee già assai chiare sugli sviluppi da dare al loro lavoro di ricerca musicale.

Successo e crisi

Era il momento di affrancarsi definitivamente dagli influssi della musica di Bartók e di Petrassi; tuttavia, Donatoni stentava a trovare una strada autonoma, muovendosi un po’ per tentativi. Solo dopo omaggi a Luigi Dallapiccola (Composizione in quattro movimenti per pianoforte, 1955) e Pierre Boulez (Tre improvvisazioni, 1957), nacquero i primi lavori legati allo strutturalismo, frutti di una raggiunta maturità: Strophes per orchestra del 1959 e For Grilly, improvvisazione per sette dell’anno successivo. Nel 1959 era nato anche il primo figlio, Roberto, dopo che nel settembre 1958 si era celebrato il matrimonio con Susan Park (Renato, il secondo figlio, nacque nel 1966). La vera consacrazione, però, si ebbe nel 1961, quando un entusiasta Karlheinz Stockhausen gli chiese la partitura di Doubles per clavicembalo, scritta per Mariolina De Robertis, intendendo studiarla e mostrarla a Pierre Boulez. In quello stesso anno iniziò l’insegnamento al Conservatorio di Milano dove rimase fino al 1978, con una breve parentesi a Torino, dal 1966 al 1968. Tuttavia la natura umile, alla continua ricerca di perfezione, e al contempo curiosa di Donatoni, che si alimentava anche attraverso le letture di Kleist (Puppenspiel), Meyrink (Zrcadlo), Kafka, Musil, Yourcenar, lo rendeva (iper?)sensibile a qualunque novità. E così, la scoperta della musica ma soprattutto dell’approccio mentale di John Cage provocò in lui una crisi creativa: Donatoni sentiva una fortissima attrazione per l’aspetto nuovo del “fare”, sullo sfondo di una dimensione sperimentale, di “un orizzonte alchemico” che impedisce di essere autori della propria volontà. Tuttavia, “fare” restava un dovere, per Donatoni: «il mistico è passivo mentre l’asceta fa, deve fare con le sue mani”. Quanto acquisito fino a quel punto, così, fu scosso dall’irruzione dei procedimenti aleatori, intesi a concepire la composizione come regesto di gesti strumentali, quasi rumoristici. Anche i raggiungimenti debitori della lezione stockhauseniana furono oggetto di ripensamenti, in questa fase creativa dei primi anni '60, definita negativa: Per orchestra, Quartetto IV (Zrcadlo), Asar per 10 strumenti ad arco, Black and white per 37 strumenti ad arco. Infine, nel 1966, il culmine di questa crisi lo portò a interrompere l'attività compositiva. Per uscire da questa impasse creativa, Donatoni ricorse a un intelligente compromesso, che faceva esperienza del periodo dell’alea ma recuperava, al contempo, una tecnica compositiva più tradizionale. Così, se l’oggetto del comporre ritornava concreto, era la sua risultanza a essere indifferente al compositore stesso, attraverso codici e automatismi che andavano al di là della volontà dell’autore, esautorandolo, in certo modo, dalla responsabilità del risultato. Etwas ruhiger im Ausdruck (da Schönberg) per cinque strumenti e Souvenir. Kammersymphonie op. 18 per quindici strumenti (da Stockhausen), entrambi del 1967, rappresentano il risultato di questa nuova fase artistica.

A partire dal 1970, anno in cui gli fu affidata la classe di perfezionamento dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena su indicazione di Petrassi, Donatoni affiancò all'attività di docente presso il Conservatorio di Milano quella di didatta presso varie accademie: Scuola Civica di Milano, Accademia “Perosi” di Biella, Accademia “Forlanini” di Brescia e Accademia Musicale Pescarese. Nel 1978, Donatoni succedette a Petrassi, indimenticato maestro e amico, anche come docente dei corsi di perfezionamento che lo avevano visto studente negli anni '50, presso l’Accademia Nazionale di S. Cecilia a Roma. Tuttavia, la sua grande passione per l’insegnamento, che interpretava come scambio proficuo e vicendevole con i più giovani allievi e colleghi, gli faceva mantenere un appuntamento fisso a Milano, il sabato, anche una volta lasciato il Conservatorio. Oltre a seminari in Svizzera, Francia, Spagna, Olanda, Israele, Messico e Australia, nel 1972 tenne corsi presso la Deutscher Akademischer Austauschdienst di Berlino, nel 1979 fu invitato per un seminario sulle proprie opere a Berkeley, Università della California. In pratica, intere generazioni sono passate sotto la sua cura: nomi come Paolo Aralla, Mauro Cardi, Giulio Castagnoli, Matteo D’Amico, Pascal Dusapin, Armando Gentilucci, Sandro Gorli, Magnus Lindberg, Fausto Romitelli, Javier Torres Maldonado, Luca Mosca, Piero Niro, Claudio Scannavini, Alessandro Solbiati, Giovanni Verrando e due straordinarie figure di compositori/direttori come Esa Pekka-Salonen e Giuseppe Sinopoli.

In bianco/nero e a colori

Nel 1971 Franco Donatoni intraprese l’attività didattica presso il DAMS di Bologna. Il coinvolgimento di compositori di spicco dell’avanguardia musicale costituì un’importante novità nel panorama accademico italiano, grazie all’iniziativa di Benedetto Marzullo, fondatore di questo corso di laurea: si trattava di conciliare il sapere più prettamente musicologico con una formazione più pratica, sulla scorta di quanto accadeva, per esempio, negli Stati Uniti, dove la formazione universitaria in ambito artistico prevede sempre una felice intersezione tra teoria e pratica. Così, se il corso di Storia della musica era affidato a un importante musicologo come Luigi Rognoni, l’insegnamento di Franco Donatoni andava a coprire proprio il versante pratico ed era denominato Elementi di armonia e contrappunto, esattamente come nei corsi iniziali di Composizione in Conservatorio. A formare un perfetto triangolo, sempre nel 1971, si aggiunse la presenza di un compositore come Aldo Clementi, che fu chiamato a insegnare Teoria musicale. Tuttavia, la tipologia degli studenti che frequentavano i corsi al DAMS era assai eterogenea e se, almeno in parte, gli studenti erano in possesso dei concetti base per poter seguire lezioni che entravano nel dettaglio degli aspetti formali delle partiture, spesso, tra chi frequentava, vi era chi mancava totalmente di un’adeguata conoscenza musicale sia teorica sia pratica. Già dall’anno accademico successivo al suo arrivo, Donatoni si avvalse così di un giovane musicologo, Loris Azzaroni (futuro ordinario di Teoria e Analisi musicale presso lo stesso DAMS) che teneva un seminario annuale di introduzione all’armonia per cercare di dare una preparazione minimamente adeguata a chi doveva poi affrontare il corso principale. Nei suoi programmi, Donatoni coniugava meticolosità e sistematicità, attraverso analisi approfondite che si dipanavano anche con durata pluriennale e che prendevano in considerazione i grandi capolavori della tradizione, secondo una visione nobilmente artigianale del “fare” musicale: il Clavicembalo ben temperato (due anni, un volume per ciascun corso), i Corali di Bach (suddivisi in tre corsi: il primo anno i Corali a quattro voci, il secondo anno i corali dell’Orgelbüchlein, il terzo anno i grandi corali di Lipsia); le Sonate pianistiche di Beethoven, distribuite anch’esse in un triennio. La chiarezza delle esposizioni di Donatoni era riconosciuta universalmente e colpiva, quando si pensi al cuore tanto complesso nella scrittura, sia musicale sia saggistica. Come ricorda lo stesso Azzaroni: “Mentre la concettualità presente nei suoi scritti è espressa con un linguaggio complesso, le concettualità che trattava a lezione venivano espresse con un linguaggio assolutamente semplice e lineare”. Per Donatoni l’esperienza al DAMS fu segnata da un’ammessa difficoltà a dover trattare la musica senza tenere conto della sua ineliminabile postura di compositore. Ne deriva, così, un giudizio complessivo in bianco e nero:

«Per me insegnare al DAMS è stata un’esperienza simpatica e anche utile, ma sono convinto che per gli studenti sia meglio avere un insegnante meno legato al momento fattuale della musica e più vicino a quello speculativo-musicologico: infatti gli studenti del DAMS conoscono la musica soltanto per sentito dire, non hanno alcuna preparazione artigianale».

D’altronde, egli pensava che “la prassi non è guidata dalla teoria, è un modo di essere: essa fa pensando e pensa facendo” e questo rendeva certamente difficile la sua piena adesione all’ideale pedagogico di coloro che avevano immaginato le nuove prospettive legate alla creazione del DAMS.

Per tornare all’attività di compositore, possiamo dire che Donatoni aveva conquistato la sua autonomia inventiva attraverso l’uso della costruzione “a pannelli”, che divenne la caratteristica di maggiore riconoscibilità nei suoi lavori. La scomparsa della madre e di Bruno Maderna, entrambe occorse nel 1973, provocarono una nuova crisi depressiva nel compositore che produsse una lunga sospensione nella creazione di quello che forse è considerato il suo capolavoro assoluto, cioè Duo pour Bruno, del 1974-75, scritto appunto in memoria di Maderna. Del 1976 è Ash, una commissione dell’Accademia Musicale Chigiana che doveva essere, nelle intenzioni del compositore, il suo ultimo lavoro. Invece, proprio da questo buio fondo, “cinereo”, Donatoni visse una seconda giovinezza creativa, che lo portò a un ultimo ventennio assai produttivo, pur se intercalato da frequenti episodi depressivi: negli anni '80 si contano quarantacinque composizioni, nei dieci anni successivi, fino alla morte, addirittura settanta. Fatta eccezione per alcune composizioni per orchestra come Voci: Orchesterübung del 1973, la serie di cinque In cauda dal 1983, le due opere Atem (non felice debutto alla Scala nel 1984) e Alfred Alfred (sorta di comica autobiografia in opera rappresentata a Strasburgo nel 1995), Le ruisseau sur l'escalier per violoncello e 19 esecutori del 1980, la Sinfonia op. 63 Anton Webern per orchestra da camera del 1983, la produzione dalla piena maturità del compositore, tra la metà degli anni '70 e gli anni '90 fu in particolare dedicata alla musica cameristica. Qui, Donatoni diede slancio alla propria fantasia di sperimentatore assemblando strumenti eterogenei e imprevisti, dalla grande variabilità numerica e timbrica, spesso con espliciti accenti jazzistici: voce, 2 ottavini e tre violini (De Près, 1978), voce grave femminile, flauto basso e 10 strumenti (Abyss, 1983), 3 soprani e 6 strumenti (She, 1983), ottavino glockenspiel e celesta (Ave, 1987), clarinetto basso e marimba (Blok, 1990), flauto barocco tenore (Nidi II, 1992), trombone e big band (Sweet Basil, 1993), ottoni e tamburo napoleonico (Fanfara, 1995), mandolino, mandola e chitarra (Al, 1997). Si evidenzia in quest’ultima fase del percorso artistico di Donatoni una particolare predilezione per le opere dedicate a uno o due esecutori, secondo una ricerca di essenzialità, di asciuttezza, propria del suo percorso culturale e stilistico. Appare così paradossale che proprio i due ultimi lavori nel vasto catalogo donatoniano siano per un organico orchestrale: Prom del 1999 e ESA (In cauda V) del 2000, eseguiti postumi.

Ai crescenti successi come compositore e didatta, si affiancarono riconoscimenti come quello di Commandeur dans l’Ordre des Arts et des Lettres del quale fu insignito dal Ministero della cultura francese nel 1985 o la rassegna monografica che il festival Settembre Musica di Torino gli volle dedicare nel 1990, al pari degli otto concerti organizzati in suo onore da Milano Musica nel 1992. Tante e tali testimonianze di stima si intrecciavano a gravi problemi di salute: una sindrome diabetica accompagnò dal 1991 gli ultimi anni di vita di Franco Donatoni, che fu colpito da un primo ictus nel 1998 e da un secondo, fatale, che lo spense nell’agosto del 2000.

Tutto questo

Il catalogo delle opere di Franco Donatoni comprende: Tre Liriche per voce e pianoforte su testo di V. Benini (1946); Quartetto I per quartetto d’archi, Tre meditazioni funebri per 3 trombe, trombone e archi (1950); Concerto per orchestra, Il libro dai sette sigilli, cantata biblica per soli, coro, 2 pianoforti e orchestra, Recitativo e Allegro per violino e pianoforte (1951); Concertino per 2 corni, 2 trombe, 2 tromboni, 4 timpani e archi, Concerto per fagotto e orchestra d’archi, Sonata per viola sola (1952); Ouverture per orchestra da camera, Sinfonia per orchestra d’archi (1953); Cinque pezzi per 2 pianoforti, Divertimento per violino e orchestra da camera (1954); Musica per orchestra da camera, Composizione in quattro movimenti per pianoforte (1955); La lampara, musica per balletto, Tre improvvisazioni per pianoforte (1957); Quartetto II per archi (1958); Movimento per clavicembalo, pianoforte e 9 strumenti, Serenata per voce femminile e 16 strumenti su testo di D. Thomas, Strophes per orchestra (1959); For Grilly, improvvisazione per sette per 7 esecutori, Sezioni, Invenzione per orchestra (1960); Doubles per clavicembalo, Puppenspiel I, Studi per una musica di scena per orchestra, Quartetto III per nastro a quattro piste (1961); Per orchestra (1962); Quartetto IV (Zrcadlo) per archi (1963); Asar per 10 strumenti ad arco, Babai per clavicembalo, Black and White per 37 strumenti ad arco (1964); Divertimento II per archi (1965); Puppenspiel II per flauto, ottavino e orchestra (1966); Etwas ruhiger im Ausdruck per flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte, Souvenir (Kammersymphonie op. 18) per 15 strumenti (1967); Black and White n. 2 (Esercizi per le dieci dita) per strumenti a tastiera (1968); Orts (Souvenir n. 2) per 14 strumenti e lettore ad libitum, Estratto per pianoforte, Solo per dieci strumenti ad arco (1969); Doubles II per orchestra, To Earle per orchestra da camera, Secondo estratto per arpa, clavicembalo e pianoforte, L. A. Senese ’70: materiali per una elaborazione di gruppo per nove archi (1970); Studio per flauto, Studio per oboe (1971); Lied per 13 strumenti, To Earle Two per orchestra e strumenti (1972); Jeux pour deux per clavicembalo e organo positivo, Voci: Orchesterübung per orchestra (1973); Espressivo per oboe e orchestra, Quarto estratto per 8 strumenti (1974); Duetto per clavicembalo, Duo pour Bruno per orchestra, Lumen per 6 strumenti, Terzo estratto per pianoforte e 8 strumenti (1975); Ash per 8 strumenti, Musette per Lothar per musette (1976); Algo per chitarra, Ali per viola, Diario 76 per 4 trombe e 4 tromboni, Portrait per clavicembalo e orchestra, Spiri per 10 strumenti, Toy per 2 violini, viola e clavicembalo (1977); Arie per voce femminile e orchestra su testi di autori vari, De Près per voce femminile, 2 ottavini e 3 violini, …ed insieme bussarono per voce femminile e pianoforte (1978); About... per violino, viola e chitarra, Argot per violino, Marches per arpa, Nidi per ottavino (1979); Clair per clarinetto, L’ultima sera per voce femminile e 5 strumenti su testo di F. Pessoa, The Heart’s Eye per quartetto d’archi (1980); Fili per flauto e pianoforte, Small per ottavino, clarinetto e arpa, Tema per 12 strumenti (1981); Feria per cinque flauti, cinque trombe e organo, Lame per violoncello,, She per 3 soprani e 6 strumenti (1982); Lem per contrabbasso, In cauda per coro e orchestra, Abyss per voce grave femminile, flauto basso e dieci strumenti, À Françoise per pianoforte, Françoise Variationen per pianoforte, Ala per violoncello e contrabbasso, Alamari per violoncello, contrabbasso e pianoforte, Diario ’83 per 4 trombe, 4 tromboni e orchestra, Rima per pianoforte, Ronda per violino, viola, violoncello e pianoforte, Sinfonia op. 63 Anton Webern per orchestra da camera (1983); Atem, opera in due tempi e un intermezzo su testi di B. Brandolini d’Adda, Ombra per clarinetto contrabbasso, Cadeau per 11 strumenti, Darkness per 6 percussionisti, Ronda per violino, viola, violoncello e pianoforte (1984); Omar per vibrafono, Sestetto per 2 violini, 2 viole e 2 violoncelli, Still per soprano leggero e 6 strumenti (1985); Eco per orchestra da camera, Arpège per 6 strumenti, Refrain per otto strumenti (1986); Ave per ottavino, glockenspiel e celesta, Flag per 13 strumenti, O si ride per 12 voci soliste su testo di B. Brandolini d’Adda (1987); Cinis per voce femminile e clarinetto basso, La souris sans sourire per quartetto d’archi, Short per tromba (1988); Blow quintetto per fiati, Ciglio per violino, Frain per 8 strumenti, Hot per sassofono sopranino e tenore e 6 esecutori, Midi per flauto, Soft per clarinetto basso, Cloches per 2 pianoforti, 8 strumenti a fiato e 2 percussionisti (1989); Åse (Algo II) per voce femminile e chitarra, Bok per clarinetto basso e marimba, Chantal per arpa solista, flauto, clarinetto e quartetto d’archi, Cloches II per due pianoforti, Het per flauto, clarinetto basso e pianoforte, Holly per corno inglese, oboe, oboe d’amore e 13 strumenti, Marches II per arpa, 3 voci femminili ad libitum, 12 strumenti e 3 percussioni, Rasch per 4 sassofoni, Spice (Ronda n. 2) per violino/viola, clarinetto/clarinetto piccolo, violoncello e pianoforte, ...a Renzo e Marcella: variazione 29bis per pianoforte (1990); Cloches III per 2 pianoforti e 2 percussionisti, Madrigale per 4 cori di voci bianche e 4 percussionisti su testo di E. Morante, Refrain II per 11 esecutori (1991); Aahiel per mezzosoprano, clarinetto, vibrafono, marimba e pianoforte su testo anonimo, An Angel within my Heart per voce femminile, 2 clarinetti e trio d’archi su testo di S. Park, Concerto grosso per orchestra e 5 tastiere elettroniche, Feria II per organo, Feria III per organo, Jay per pianoforte, 2 trombe, 3 corni e 2 tromboni, Late in the Day (Ronda n. 3) per soprano, flauto, clarinetto e pianoforte su testo di M. Riviere, Mari per marimba, Mari II per 4 marimbe, Nidi II per flauto barocco tenore, Scaglie per trombone, Sincronie per violoncello e pianoforte, Sweet per flauto dolce (1992); Algo n. 2 per due chitarre, Ciglio II per violino e flauto, Concertino II per 5 tastiere elettroniche, Refrain III per 14 esecutori, Small II per flauto, viola e arpa (1993); Ciglio III per violino e pianoforte, Flans per soprano e 9 strumenti su testo di F. Villon, Portal per clarinetto basso, clarinetto, clarinetto piccolo e orchestra, Puppenspiel n. 3 per ottavino, flauto, flauto in sol e 14 esecutori, Serenata II per flauto, violino, contrabbasso, clavicembalo e percussioni, Sincronie II per violoncello, pianoforte e 7 strumenti, In cauda II per orchestra (1994); Alfred, Alfred, opera comica in sette scene e sei intermezzi su testo dell’autore, Algo III per chitarra e 23. esecutori, Cinis II per clarinetto basso, marimba e percussioni, Duetto II per 2 violini, Fanfara per ottoni e tamburo napoleonico, Incisi per oboe, Luci per flauto in sol, Rasch II per 4sassofoni, vibrafono, marimba, percussioni e pianoforte, Triplum per flauto, oboe e clarinetto (1995); Algo IV per 13 strumenti, In cauda III per orchestra, Lame II per 8 violoncelli, Lem II per contrabbasso e 15 strumenti, Luci II per fagotto e corno, Refrain IV per otto strumenti, Till per corno, Leoncavallo per pianoforte (1996); Al per mandolino, mandola e chitarra, Che per tuba, Feria IV per fisarmonica, Luci III per quartetto d’archi, Tell per corno inglese (1997); Cerocchi 70 per clarinetto, violoncello e pianoforte, Elly per clarinetto, violoncello e pianoforte, Fire (In cauda IV) per 4 voci femminili e orchestra su testo di J. Beeching, Poll per 13 esecutori (1998); Clair II per clarinetto, Prom per orchestra (1999); ESA (In cauda V) per orchestra (2000).

Dal 2010 il fondo manoscritto di Franco Donatoni è conservato presso la Fondazione “Paul Sacher” di Basilea. Per quanto riguarda l’attività saggistica di Donatoni, l’editore Adelphi di Milano pubblicò Questo (1970) e Antecedente X: sulle difficoltà del comporre (1980). Due volumi che raccolgono scritti diversi sono Il sigaro di Armando, Milano, Spirali, 1982 e In-Oltre, Brescia, Edizioni l’Obliquo, 1988. Due significativi contributi di Donatoni sono quelli presenti nei volumi curati da Enzo Restagno per EDT sulle figure di Ligeti (1985) e Petrassi (1986), intitolati rispettivamente I modelli inimitabili e Il Nome e l’Opera.

Su Donatoni, tra i molti saggi e articoli, si segnalano in particolare: Mario Bortolotto, Un paradisus interruptus, in Avanguardia e neo-avanguardia, Milano, Sugar, 1966, pp. 245-260; Mario Bortolotto, Fase seconda. Studi sulla Nuova Musica, Torino, Einaudi, 1969, pp. 227-251; Gioacchino Lanza Tomasi, I due volti dell’alea, in «NRMI», III, 1969, n. 6, pp. 1076-1095; Mario Baroni, Donatoni 1960-1970, in Notiziario delle Edizioni Suvini Zerboni, Milano, 1971, pp. 5-22; Renzo Cresti, Franco Donatoni, Milano, Suvini Zerboni, 1982; Roberto Zanetti, Donatoni Franco, in DEUMM, a cura di A. Basso, Torino, UTET, Le Biografie, vol. IV, 1985, pp. 519-520; Rossana Dalmonte, Colloquio con Franco Donatoni, in «Musica/Realtà», IX, n. 25, 1988, pp. 65-78; Enzo Restagno (a cura di), Donatoni, Torino, EDT, 1990; Gabriele Moroni (a cura di), Due maestri italiani del Novecento: Franco Donatoni e Francesco Pennisi, Ancona, Istituto Gramsci Marche, 2002; Mario Baroni, Il maestro e la biondina. Franco Donatoni e il Duo pour Bruno, in Bruno Maderna. Studi e testimonianze, a cura di R. Dalmonte e M. Russo, LIM, Lucca 2004, pp. 417-446; Francis Zolghadr, The music of Franco Donatoni, Miami, University of Miami, 2012; Alessandro Solbiati, Donatoni Franco, in DBI, Treccani, 2014 (consultabile online); Enrico Nannini, Donatoni e il fare musica, 1949-1972: l’opera al nero, Milano, Mimesis, 2018.

Infine, una lista tra le tante tesi di laurea o dottorato che hanno visto Donatoni e/o la sua opera come oggetto di studio: Wally Matteuzzi, Franco Donatoni: rilievi di poetica, tesi di laurea, Università degli Studi di Bologna, a.a. 1977-1978; M. Barkl, Franco Donatoni’s Etwas ruhiger im Ausdruck, tesi di Master, University of New England, 1986; Silvano Olivieri, Franco Donatoni Invenzione e struttura nell’opera di Franco Donatoni, tesi di Laurea, Università degli Studi di Ferrara, a.a. 1996-1997; A. Thomassin, Franco Donatoni. Problématique et caractéristique de l’écriture musicale; originalité stylistique de l’œuvre dans le contexte de l’époque, tesi di dottorato EHESS-IRCAM, Parigi, 1996; Rocco De Cia, Franco Donatoni. Ritratto di un musicista: estetica, composizione, insegnamento, tesi di dottorato, Università degli Studi di Udine, a.a. 2011-2012.

Chi scrive desidera ringraziare il prof. Loris Azzaroni e il m.o Claudio Scannavini per i preziosi suggerimenti.

Guido Giannuzzi

Donatoni, un protagonista

in Jadranka Bentini e Piero Mioli (a cura di)

Maestri di Musica al Martini. I musicisti del Novecento che hanno fatto la storia di Bologna e del suo Conservatorio

Bologna, Conservatorio «Giovan Battista Martini», 2021