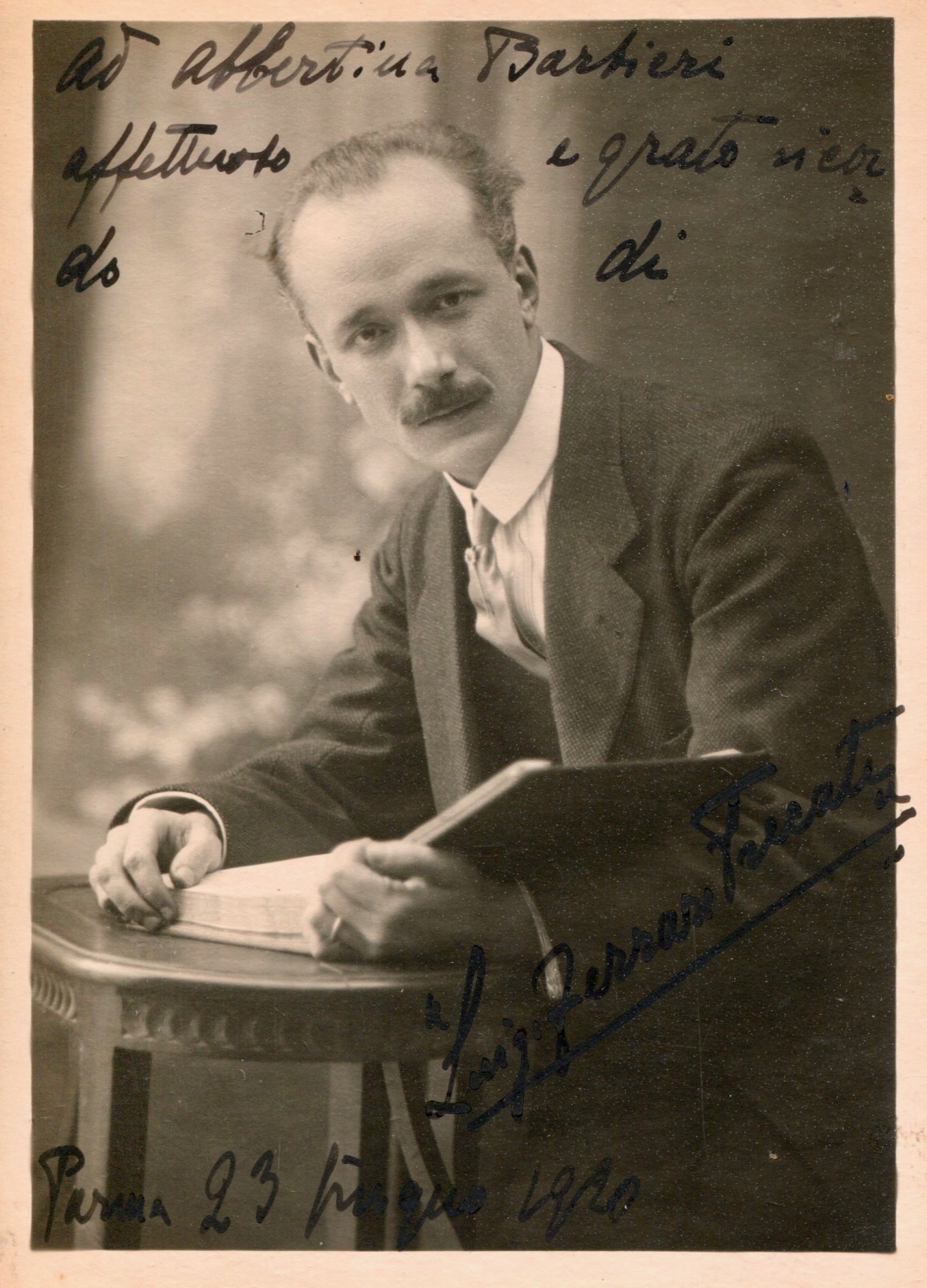

Luigi Ferrari Trecate

Luigi Ferrari Trecate (Alessandria, 25.VIII.1884 - Roma, 17.IV.1964).

Trampolino per Parma

Il 25 agosto 1884, ad Alessandria, nacque Luigi Ferrari Trecate. Il padre, Giuseppe, era un commerciante di coloniali, la madre, Virginia Ravera, una musicista. Avviato agli studi musicali fin dall’infanzia, ebbe come primo maestro l’alessandrino Pietro Gaj dal quale iniziò a prendere lezioni a soli sette anni; a dodici fu ammesso al Conservatorio di Parma dove studiò organo prima con Guglielmo Mattioli e poi con Arnaldo Galliera; a quattordici passò al Liceo musicale “Gioacchino Rossini” di Pesaro dove ebbe come insegnanti Paris Ferrari per il pianoforte, Pietro Mascagni per la composizione e Antonio Cicognani per l’organo. Studiò con compagni che avrebbero assunto un ruolo di primo piano nella scena musicale italiana degli anni a venire: tra i tanti, Remy Principe, Riccardo Zandonai, Francesco Balilla Pratella e Amilcare Zanella. A Pesaro conobbe Giovacchino Forzano, toscano spensierato e vulcanico, pressoché suo coetaneo, in quegli anni studente di Giurisprudenza all’Università di Urbino e di canto al liceo pesarese, futuro librettista di Giacomo Puccini (Suor Angelica, Gianni Schicchi), Ruggero Leoncavallo (Edipo re), Pietro Mascagni (Lodoletta, Il piccolo Marat) e Wolf-Ferrari (Sly), con il quale condivise la passione per la musica; e per la briscola.

Davvero precoce il suo debutto sulle scene: nel marzo del 1900 nel teatro dell’Istituto Righi di Faenza venne rappresentata La Regina Ester, scene bibliche in tre atti, che il poco più che quindicenne Luigi compose su testo di monsignor Antonio Montanari. Seguirono il poema sinfonico Il corsaro, ispirato a George Byron e presentato in occasione del saggio del corso di composizione al teatro del Liceo musicale di Pesaro nel 1903; e Galvina, episodio tragico in un atto dal Fingal, il poema epico attribuito a Ossian, su libretto di Forzano andato in scena con la direzione di Arturo Bovi nel Teatro Finzi della natia Alessandria il 15 maggio 1904. Rappresentazione, questa, che portò critiche al librettista ed elogi al compositore. Nell’agosto del medesimo anno, Fiorella: dramma lirico in un atto scritto per la prova di licenza in composizione e rappresentato nel teatro del liceo pesarese che segnò, invece, il trionfo di Forzano, mentre la musica non convinse. Questi primi quattro lavori teatrali furono in seguito distrutti dall’autore.

Tra il 1904 e il 1906 Ferrari Trecate si perfezionò alla Scuola Nazionale di Musica di Roma al seguito di Mascagni; in tale contesto conobbe la futura moglie: la cantante di origine ebraiche Eva Ferraguti. Nel 1906, ad appena 22 anni, vinse il concorso per il posto di secondo organista nella Santa Casa di Loreto, incarico che manterrà fino al 1909, e quello per la direzione della Scuola di musica di Carrara al quale rinunciò per poter assumere l’incarico di organista titolare del santuario mariano di Pompei dove avrebbe prestato servizio fino al 1913. La carriera di insegnante decollò presto: nel 1913 ebbe la reggenza della cattedra di organo e composizione organistica al Conservatorio di Parma; l’anno successivo si aggiudicò la dirigenza della scuola musicale di Rimini, incarico che mantenne per un solo anno e che abbandonò in seguito al passaggio a titolare della cattedra parmense cui affiancò gli insegnamenti di composizione, pianoforte, canto e direzione d’orchestra. Alla città di Parma restò legato a lungo: dal 1915 vi visse (al n. 5 della centralissima via Farini) con la famiglia per quarant’anni e dal 1929 al 1955 diresse il conservatorio cittadino, sia nei difficili anni della dittatura (fu segretario provinciale del Sindacato nazionale fascista dei musicisti) sia nel dopoguerra accollandosi l’oneroso compito di dare nuovo impulso all’istituto e alla didattica musicale. La classe di organo sotto la sua guida brillò per vitalità ed efficienza divenendo una tra le più rinomate e feconde in Italia: tra gli allievi di Ferrari Trecate che in seguito ebbero incarichi prestigiosi e fulgida carriera non possono non essere citati Aleramo Cravosio, Mario Cercignani, Mario Traversa, Maria Regi, Lina Vecchietti, Ruggero Maghini, Emilio Giani, Ruggero Venè e Luciano Sgrizzi. Dal 1927 al 1931 aveva insegnato al Liceo musicale di Bologna, organo e composizione organistica.

All’attività didattica affiancò quella, saltuaria, di direttore d’orchestra, di pianista accompagnatore ambito dai maggiori artisti della scena italiana e internazionale (Arrigo Serato, Remy Principe, Michelangelo Abbado, Alberto Poltronieri, Attilio Crepax, Joseph Szigeti, Carl Flesh e, negli ultimi anni, il soprano Jolanda Mancini) e di concertista all’organo, suo strumento prediletto, in occasione del collaudo o dell’inaugurazione dei maggiori strumenti italiani. Memorabili furono i concerti nella chiesa di S. Giovanni Evangelista e in quella evangelica a Parma, nel Circolo artistico di Trieste, nelle cattedrali di Alessandria e La Spezia, nella chiesa dei Servi a Rimini, nel Conservatorio di Bologna, nel duomo di Milano e di Ferrara, in Nostra Signora del Carmine a Genova, nella chiesa dei Cavalieri di Pisa.

Durante la sua esistenza ottenne riconoscimenti e incarichi prestigiosi: membro della commissione giudicatrice del Concorso Ricordi per fisarmonica del 1953, ebbe la vicepresidenza dell’Accademia di S. Cecilia a Roma (la nomina avvenne in occasione dell’Assemblea generale del 12 febbraio 1956 e la carica durò fino al 18 gennaio 1959 quando passò a De Sabata), la presidenza della sezione musica del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione (1955) e dell’Accademia filarmonica di Bologna. Nel 1956 lasciò per limiti d’età la direzione dell’istituto di Parma e si trasferì a Roma dove morì il 17 aprile 1964. L’Archivio storico Ricordi conserva gelosamente il folto scambio epistolare avvenuto tra il compositore e la casa editrice dal 1922 al 1956. Tali carte testimoniano un fatto inedito: il 18 novembre 1942 i gerenti di casa Ricordi scrissero a Ferrari Trecate chiedendogli la disponibilità a ospitare nella Biblioteca del Conservatorio di Parma per tutta la durata della guerra alcune cassette contenenti "preziosi autografi". L’infuriare del conflitto causò probabilmente interruzioni nelle comunicazioni e ritardi nel dar seguito alla questione. Se ne riparlò nel settembre dell’anno successivo quando il maestro, sfollato a Sestola modenese con la famiglia, offrì due possibilità: di comune accordo con il bibliotecario studieremo il modo di mettere le 19 cassette di vostra proprietà nel luogo più sicuro. [...] Penso di farle trasportare nel rifugio del Conservatorio (che non è umido) se vi sarà il posto, diversamente mi informerò se a Torrechiara in un convento, dove già vi sono collocati cimeli ed opere d’arte è possibile far posto alle cassette. In caso affermativo provvederò a mezzo furgone a farle trasportare. Voi conoscente l’affetto e la devozione che a voi mi lega quindi curerò quanto mi è stato affidato, come si trattasse di cosa mia… e forse anche di più. [...] Dopo varie considerazioni come poter sistemare nel miglior modo che mi era possibile quanto giustamente vi sta a cuore e dopo aver vagliato tutte le circostanze, ho potuto decidere di collocare le 19 casse in un sottosuolo del Conservatorio, riparatissimo, asciutto che in un primo tempo si pensava adibirlo a sicuro rifugio, e a giorni, ed in mia presenza saranno celate nel predetto rifugio con ogni cautela.

Ritratto artistico

Autore eclettico e prolifico, Ferrari Trecate spaziò nella composizione di pezzi per organici e generi diversi. All’ambito teatrale appartiene Ciottolino, fiaba musicale in 2 atti e 4 quadri per la quale si avvalse della collaborazione di Forzano, rappresentata a Roma nel Teatro dei Piccoli di Podrecca l’8 febbraio 1922 (era stata, però, concepita nell’estate del 1904) che riscosse un tale apprezzamento di critica e di pubblico da ottenere settanta repliche: «Nell’atmosfera pesante creata allora dai metafisici postwagneriani e dagli urlanti propagandisti del nascente verismo, Ciottolino portava un soffio d’aria leggera, benefica e frizzante e pareva volesse dire, con maliziosa umiltà, che, nella vita, perbacco, c’è anche bisogno, qualche volta, di sorridere» sentenziò Ettore Campogalliani. A pochi mesi di distanza (15 settembre) venne messo in scena sulle assi del Municipale di Alessandria, sotto la direzione dell’autore, Pierozzo, un poema lirico in 2 parti di Térésha (Corinna Teresa Ubertis Gray) in seguito distrutto dal compositore. Entusiastica la recensione apparsa su «Musica d’oggi»: «è stato accolto con favore questo poema lirico del professore del Conservatorio di Parma, maestro Ferrari Trecate, il quale ha avuto sei chiamate dopo il primo atto e cinque dopo il secondo, assai festeggiato dai suoi concittadini. Il libretto, della nota scrittrice Teresha [sic], è assai grazioso, e il maestro l’ha rivestito di una musica appassionata, pregevole, sincera e senza ricercatezze di effetti».

Di lì a poco gli si aprirono (per interessamento di Forzano che in quegli anni ne era direttore degli allestimenti scenici) le porte della Scala: il 20 marzo 1926 il teatro milanese ospitò La bella e il mostro, una fiaba musicale in 3 atti e 5 quadri su libretto di Fausto Salvatori da La belle et la bête di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont dedicata a Balilla Pratella: "Il primo atto si chiuse tra l’entusiasmo dell’uditorio. Raramente, ad un’opera nuova, si era visto il pubblico della Scala applaudire con più calore e insistenza. [...] Ma la promessa non fu mantenuta nelle parti successive" testimoniò Campogalliani. Le astuzie di Bertoldo, opera gioiosa in 3 atti su testo di Carlo Zangarini e Ostilio Lucarini, portò la musica del compositore alessandrino al "Carlo Felice" di Genova nel gennaio 1934, al Regio di Parma e alla stagione lirica della radio. Ghirlino, fiaba in 3 atti e 4 quadri "per i bimbi piccoli… e grandi" rappresentata per la prima volta alla Scala il 4 febbraio 1940 (direttore Umberto Berrettoni) e riproposta ad Alessandria (1° aprile), Parma (10 dicembre 1941), Roma (17 febbraio 1942) e Trieste (10 ottobre 1942), segnò l’inizio della collaborazione di Ferrari Trecate con il librettista Elio Anceschi, suo ex allievo al Conservatorio di Parma. Gaspare Scuderi, recensendo la prima scaligera ne decantò il trionfo e i pregi: «Se non è facile realizzare un libretto d’opera per bambini, lo è ancor meno tradurlo in musica. Occorrono spontaneità d’invenzione ed accesa fantasia, espresse, per di più, con linguaggio semplice e piano; qualità, queste, che il m. Ferrari Trecate ha mostrato di possedere appieno attraverso la non breve partitura del Ghirlino ricca, appunto, di colori sonori atti sempre a dare efficace rilievo allo sbizzarrirsi della fantasia scenica». Anceschi fornì al maestro anche i libretti per la commedia lirica Buricchio, avventure di un monello (Bologna, Comunale, 5 novembre 1948), per la favola magica L’orso re (Milano, Scala, 8 febbraio 1950, libretto a quattro mani con Maurizio Corradi Cervi) e per il dramma in un prologo e 3 atti La capanna dello zio Tom (Parma, Regio, 17 gennaio 1953) tratto dall’omonimo romanzo di Harriet Beecher-Stowe e per l’incompiuto Spaventapasseri, fantasia tragica in un atto mai rappresentata e ultimata dopo la morte del compositore dall'ex allievo Luciano Sgrizzi. La cospicua produzione per pianoforte è rivolta in particolare alla gioventù: Memorie d’infanzia: dodici piccoli pezzi facili e facilissimi per la gioventù (Bongiovanni, 1918); Piccolo mondo musicale. Seconda serie delle memorie d’infanzia. Sei piccoli pezzi facili, facilissimi e diteggiati per pianoforte a due mani (Bongiovanni, 1929); Ninnoli musicali. Dodici piccoli pezzi facili e facilissimi per fanciulli dedicati a Eriberto Scarlino (Ricordi, 1930); Teatrino in musica. Sei mascherine per il pianista più piccolo (Bongiovanni, 1930); Le campane fan din don! Scampanii per i piccoli (Bongiovanni, 1931) dedicate «alla prof.ssa Giacomina Donzelli, affettuosamente»; I nanetti di Biancaneve. Sette pezzi facili per il piccolo pianista (Suvini Zerboni, 1946); Lilliput. Sei pezzi facili da concerto per il fanciullo pianista (Carisch, 1946); Piccino picciò. Sei bozzetti facilissimi sulle cinque note con poesiole popolari (Bongiovanni, 1947); Collodiana ovvero Pinocchio & C. Dodici quadretti facili per il piccolo musicista (Bongiovanni, 1947); Dal pollice al mignolo. Sei bozzetti facilissimi per pianoforte sulle 5 note con poesiole popolari (Carisch, 1947); Il pianino di Trillina. Dodici quadretti musicali facilissimi per i piccoli (Suvini Zerboni, 1948). Non mancano, tuttavia, composizioni più impegnative quali Il prode Anselmo per pianoforte a quattro mani (Ricordi, 1933); Sbalzi. Sei studi improvvisi da concerto (Ricordi, 1941); Ombre sullo schermo (Ricordi, 1946) e gli evanescenti e rapsodici Riflessi lunari (Ricordi, 1946), con dedica ad Arturo Benedetti Michelangeli; Tricromia. Piume, chitarre, pattuglie (Curci, 1946) e Il barone di Münchausen (Suvini Zerboni, 1948).

Al 1951 risale l’unico lavoro che Ferrari Trecate dedicò alla chitarra, Scherzo, nel quale emerge chiaramente il suo stile, ligio alla tradizione ma, allo stesso tempo, innovativo. In questi anni il compositore era entrato in contatto con il mondo chitarristico emiliano presiedendo la giuria del Concorso di esecuzione chitarristica di S. Andrea Bagni, sia nell’agosto del 1951 quando vinse il giovane Enrico Tagliavini, sia l’anno successivo quando tra i pezzi d’obbligo figurava il suo Scherzo. Unicum nella sua produzione anche l’Improvviso da concerto per arpa per la sola mano sinistra pubblicato a Milano nel 1947 da Suvini Zerboni e dedicato all’arpista Aida Ferretti Orsini, mutilata di guerra, insegnante al Conservatorio di Bolzano. La produzione cameristica annovera il raffinato e intimo Canto dell’esule (Ricordi, 1937) per violoncello o violino e pianoforte (fu uno dei pezzi d’obbligo per i violoncellisti al concorso di Desenzano del 1947), un quartetto per archi in tre tempi (Curci, 1949) e Ariette per flauto e pianoforte (Leduc, 1956); quella per orchestra il trittico Contemplazioni (Nuntium Mariae, Nativitas, Sinite parvulos). Gustosi i pezzi per fisarmonica, pubblicati per la quasi totalità dall’editore musicale Farfisa (oggi Berbèn): Pantomima umoristica (1952), Velocissimo (1953), Giochi di prestigio. Tempo di scherzo per il virtuoso di fisarmonica (1953), Concertino delle scale (Curci, 1954), Cocktail. Pezzo da concerto (1954), Giocattoli. Sei pezzi facili e facilissimi per il piccolo fisarmonicista dedicati al concertista Marco Signori (Ricordi, 1956); Onde di veli (1956), Scintille. Bluettes. Sparks. Tempo di scherzo per fisarmonica da concerto (1960).

Le molte pagine di ispirazione sacra includono tre mottetti per coro a cappella: In transitu S. P. N. Francisci, per coro a due voci virili con dedica al maestro Antonio Cicognani (Carrara, 1921), la Canzoncina popolare per il mese di Maria a una o due voci pari e organo (Bongiovanni, 1930), il Cantico eucaristico per coro all’unisono e organo (Bongiovanni, 1938), la cantata In hora Calvarii (1955), le messe Sancta Trinitas (Ricordi, 1955) e Domina Angelorum (De Santis, 1958) a tre voci e organo e la raccolta di canti natalizi a due e tre voci pari Nato regi psallite (Associazione italiana Santa Cecilia, 1957). Al solo organo sono dedicati gli Otto pezzi (Schola, 1955) e il Trittico lourdiano (Schola, 1958). Il vasto catalogo dell’autore contempla altresì numerose liriche per canto e pianoforte composte tra il 1917 (Stornelli patriottici nello stile popolare, «Alla distinta signorina Albertina Barbieri l’intelligente interprete di questi canti») e il 1958 (Vocalizzo di espressione per mezzosoprano o contralto). Nel 1953 uscirono da Ricordi i dodici Canti di fanciullo a 1 e 2 voci con pianoforte composti su invito della Radio Italiana. Infine, a testimonianza della versatilità dell’autore vanno citati la composizione (in collaborazione con Jacques Ibert) della musica per il film Il fu Mattia Pascal di Pierre Chenal del 1937; della sigla radiofonica del Grillo parlante (1948), trasmissione che la Rete Azzurra della RAI di Bologna dedicò ai più piccoli, e di quella di un teleracconto in 3 tempi per fanciulli su testo di Lidi Deli Il ragazzo dei palloncini trasmesso dalla Radiotelevisione svizzera nel 1962.

Studi sull’opera e incisioni

La messa in scena delle opere di Ferrari Trecate determinò puntuali recensioni: cfr «Il mondo artistico», XXXVIII/22-23 e XLII/43-44; «Musica d’oggi», IV/10, VIII/4, XVI/1 e XXII/2; «Alexandria», gennaio 1934. Le rappresentazioni alessandrine di Pierozzo, Ciottolino e del verdiano Rigoletto (diretto da Ferrari Trecate) nel 1922 furono accompagnate da un agile volumetto di Note illustrative a cura di Alighiero Tamburini. Per quanto riguarda la vicenda biografica e artistica, la prima testata a darne notizia fu la neonata rivista della Sonzogno «Musica e scena» nel settembre 1924. Nel 1950 fu la volta di Ricordi che dedicò al maestro una delle monografie di autori italiani contemporanei, cui seguì la fondamentale monografia di Ettore Campogalliani Luigi Ferrari-Trecate. operista (Tema e Variazioni) data alle stampe a Verona nel 1955. Un approfondimento sull’illustre cittadino non poteva mancare nel volume pubblicato in occasione dell’VIII centenario della fondazione di Alessandria (1968) nel quale Andrea Tafuri ha sviscerato le vicende della vita musicale della città dal 1729, anno di apertura del teatro dei marchesi Guasco per concessione di Vittorio Amedeo II, al 1968. Nel 2014, per il 130° anniversario della nascita e del 50° della morte, il Nuovo Centro didattico musicale italiano di Castelfidardo ha organizzato una rassegna nazionale dedicata a Ferrari Trecate, rivolta ai musicisti italiani e agli studenti delle scuole musicali di ogni ordine e grado.

L’approccio di Ferrari Trecate al mondo della chitarra è illustrato da Sergio Sorrentino con il dettagliato studio I compositori non chitarristi in Italia contenuto nella silloge Romolo Ferrari e la chitarra in Italia nella prima metà del Novecento (Modena, Mucchi, 2009, pp. 145-165:152-153). Tra gli studi più recenti si segnalano la tesi di laurea discussa all’Università “Ca’ Foscari” di Venezia da Roberta De Piccoli nel 2004 dal titolo I tre… Pinocchietti di Luigi Ferrari Trecate (in seguito pubblicata nel numero di dicembre 2007 di «Musica e storia») e il saggio di Alfonso Cipolla Ciottolino di Luigi Ferrari Trecate contenuto nel volume Le note dei sogni. I compositori del Teatro dei Piccoli di Vittorio Podrecca curato da Alfonso Cipolla (Corazzano, Titivillus, 2014). All’enciclopedico lavoro di Andrea Sessa Il melodramma italiano 1901-1925. Dizionario bio-bibliografico dei compositori (Firenze, Olschki, 2014, I, pp. 344-347) si rimanda, infine, per la bibliografia più completa e aggiornata.

Davvero sporadica la presenza di sue composizioni nel mondo della discografia: l’esecuzione del quintetto “A. Volpi” di Onde di veli (nella versione per ensemble di fisarmoniche di Felice Fugazza) dell’estate 1983 è confluita del CD Fisarmoniche in concerto (Prendinota Records); Pantomima umoristica è stata incisa per la prima volta da Francesco Palazzo e pubblicata nel 2014 nel CD Fisarmonica classica (Phoenix Classics). Disponibili online (‹www.youtube.com›) sono gli Otto pezzi e il Trittico lourdiano per organo nell’esecuzione di Lorenzo Antinori del 29-30 settembre e 8 ottobre 2014 all’organo della concattedrale di S. Cristoforo martire a Urbania e la storica esecuzione a prima vista di Ferrari Trecate di Fior di siepe, lirica per voce e pianoforte

Ivano Bettin

C'era una volta Ferrari Trecate

in Jadranka Bentini e Piero Mioli (a cura di)

Maestri di Musica al Martini. I musicisti del Novecento che hanno fatto la storia di Bologna e del suo Conservatorio

Bologna, Conservatorio «Giovan Battista Martini», 2021