Cesare Dall’Olio

Cesare Dall’Olio (Bologna, 19.IX.1849 - ivi, 3.VI.1906).

Docente tutto

L’atto di battesimo di Cesare Dall’Olio (1849, n. 288) riporta:

«Giovedì 20 Settembre 1849 è stato battezzato dall’infrascritto un fanciullo figlio di Ssri: Antonio del fu Lodovico Dall’Oglio, e di Leopolda Fabbri legittimi coniugi nato il giorno di jeri alle ore 1 1/2 pom: casualmente sotto la Parr. di S: Ruffillo avendo domicilio i genitori sotto la Par.a della Ssma Trinità nella Via S: Stefano N. cui furono imposti i nomi di Sante, Guglielmo, Cesare, Agamennone Maria Santoli Sig.r Dott. Gaetano Fabbri e Sig.a Marianna Fabbri Dall’Oglio. Fu presentato dal Sig.r Dott. Antonio Dall’Oglio che ha dichiarato di riconoscerlo per suo legittimo figlio».

Il documento permette di conoscere la data di nascita (19 settembre 1849), rimasta finora sconosciuta, mentre non comunica l’ubicazione esatta della casa di famiglia, che viveva in strada Santo Stefano sotto la stessa parrocchia della Santissima Trinità di molti musicisti bolognesi nell’800: oltre Cesare Dall’Olio, Gioacchino Rossini, il compositore Vincenzo Gabussi, il pianista Stefano Golinelli, la cantante Teresa Bertinotti e il nipote compositore Cesare Radicati, il suonatore di tromba Gaetano Brizzi col figlio compositore Carlo Brizzi, la nipote del Farinelli Maria Carlotta Pisani.

Cesare Dall’Olio era figlio di Antonio (1813 - Bologna 22.III.1858), medico nato in provincia, e di una giovanissima Leopolda Fabbri (Medicina, 1829 - Bologna 20.X.1872) di Giovanni e Beatrice Rusconi. Dopo la morte prematura di Antonio, Leopolda Fabbri si risposò a Fermo con il famoso chirurgo “conte commendatore professore” Pietro Loreta (Ravenna, 10.VII.1831 - Bologna, 20.VII.1889). A Fermo Loreta si era trasferito il 2 aprile 1867 come primario dell’ospedale. Pietro Loreta, fu anche consigliere comunale di Bologna e deputato. Il rapporto con il figliastro Cesare dovette essere buono, se questi gli dedicò nel 1879 la sua opera più importante, Don Riego.

Cesare era il terzogenito, unico figlio maschio, essendo femmine le prime due: Francesca e Adelina. Cesare rimase celibe mentre la sorella Adelina, morta poi prematuramente, sposò Giuseppe Bignami, pedagogo (non parente del banchiere milanese Paolo Bignami, marito di Maddalena Marliani, un'ispiratrice delle Grazie del Foscolo) da cui ebbe unico figlio Leopoldo, ingegnere, trasferito a Genova. Leopoldo ebbe quattro figli, tra cui Giuseppe, Medaglia d’oro al valor militare per atti di valore durante il siluramento dell’Incrociatore Trento (1942). L’altra sorella di Cesare, Francesca (detta Fanny), aveva sposato un Torchi, ma l’ipotesi che si trattasse di Luigi Torchi (nel caso sarebbe stato cognato di Cesare Dall’Olio) è smentita dei fatti. Luigi Torchi infatti avrebbe sposato Teresa Marchesini nel 1906 (non era vedovo) avendo due figli: Steno (Monteveglio, 1909 - Ponte di Legno, 1923) morto in giovane età per aver raccolto da terra una mina inesplosa, e Atte (Monteveglio, 1907-2002). Questa ricerca parallela ha permesso di accertare che Luigi Torchi morì a Bologna il 19 settembre e non il 18 settembre 1920, come riportato in tutte le enciclopedie (Bologna, Stato civile, Morti 1920, 1621). Il marito di Fanny Dall’Olio avrebbe potuto essere il fratello minore di Luigi Torchi, Francesco (S. Giorgio di Piano, 27.IV.1869), ma dopo lunga ricerca ho accertato che Fanny aveva sposato Pompeo Torchi, proprietario terriero di Massa Lombarda, fratello di Camillo e Angelo Torchi, pittore divisionista (Massa Lombarda, 8.XI.1856 – Ravenna, 6.XII.1915): erano questi figli dell’avvocato Gaetano Torchi e della contessa Maria Laderchi di Camillo, carbonaro che aveva condiviso la prigione con Silvio Pellico.

Secondo Gli Elenchi degli alunni compilato da Vellani, Cesare Dall’Olio studiò Contrappunto (Composizione) per quattro anni (1865-1869) con Alessandro Busi e Violino e Viola per tre anni (1866-1869) con Carlo Verardi. Divenne poi insegnante di Organo complementare dal 1884 alla morte (1906), di Accompagnamento o Numerica-Armonia teorica pratica per sette anni (1884-1891), quindi Contrappunto (1891-1906); dopo la morte di Alessandro Busi, nel 1895 Dall’Olio ebbe l’incarico anche dell’insegnamento di Composizione in “coabitazione” con Luigi Torchi, fino ad allora bibliotecario e insegnante di Storia della musica, avendo tra gli allievi Ottorino Respighi, Adolfo Gandino, Guido Aberto Fano, Luigi Zanuccoli, Manuel Ponce. Nel 1906, alla morte di Dall’Olio, Torchi divenne titolare unico della cattedra, mentre come bibliotecario e insegnante di Storia della musica gli era succeduto Francesco Vatielli. Assai curiosa è poi una notizia trovata su internet, cioè che Dall’Olio sarebbe stato maestro di Giacomo Puccini, cosa assolutamente inverosimile: “Manuel Ponce was born into a musical family in 1882, studying first with his sister Josefina and later in Mexico City and Bologna (where he was for a short time a student of Puccini’s teacher, Cesare Dall’Olio” (dal sito di una famosa casa discografica).

Composizioni corali, sinfoniche, sceniche

Cesare Dall’Olio fu socio dell’Accademia Filarmonica di Bologna: venne aggregato all’istituzione a vent’anni nel 1869 come «Maestro compositore onorario», al termine degli studi al Liceo musicale, avendo come mentore Alessandro Busi per cui non fu tenuto a sostenere l’esame. Dall’Olio fu poi molto attivo in Accademia sotto la presidenza di Federico Parisini e Luigi Torchi, negli anni in cui fervevano i progetti di rinnovamento della musica sacra. Nel 1901 fu consigliere d’arte dell’Accademia assieme a Raffaele Santoli e Filippo Codivilla, con Luigi Torchi presidente. Bei tempi quelli in cui i musicisti bolognesi venivano coinvolti tutti nell’attività dell’Accademia in ossequio al motto Unitate melos, non come oggi dove la stragrande maggioranza se ne sta alla larga. Dall’Olio partecipò qualche volta alle celebrazioni accademiche con proprie composizioni sacre. Se ne ricordano in particolare quattro, scritte tra il 1875 e il 1895, grazie alle recensioni su «L’Arpa», giornale letterario, artistico, teatrale ufficiale per gli atti dell’Accademia. Le partiture non sono state ritrovate, così come la gran parte di quelle per le funzioni accademiche, ma dovrebbero giacere da qualche parte, non catalogate. Si tratta di un Offertorio: coro e terzetto per tenore, baritono e basso per le “Sacre funzioni solenni: che verranno celebrate in Bologna dall’Accademia Filarmonica nel Tempio di S. Giovanni in Monte il luglio 1875 col testo liturgico e biblico tradotto dal canonico D. Antonio Garelli”; di due Sanctus e un Agnus per le celebrazioni del 1889 e del 1891; di Sanctus, Benedictus e Agnus per il 1895. Si segnala anche un perduto Inno per soli, coro e orchestra, celebrandosi a Bologna l’ottavo centenario della fondazione dell’Università, su testo di Enrico Panzacchi (Ricordi, 1888). A quella occasione si riferisce anche un Piccolo Preludio: per pianoforte in Si bem. magg. autografo, per “l’Album-ricordo degli studenti della R. Università di Bologna, nel centenario dell’anno 1888”, conservato all’Accademia Filarmonica, Collezione Masseangeli.

Non sembra che esistano altre composizioni strumentali di Dall’Olio oltre a quelle conservate manoscritte al Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna: si tratta soprattutto di opere sinfoniche di un compositore giovane e ambizioso, come si nota dai molti titoli altisonanti; le date sono spesso mancanti, ma è possibile ricostruirne la successione cronologica: 1. Sinfonia / a / Piena Orchestra, eseguita al Comunale sotto la direzione di Mariani nel dicembre 1868; 2. Inferno. Purgatorio. Paradiso. / Sinfonia a grande Orchestra / con / Coro / (ottobre 1873), eseguita in una grande accademia vocale strumentale del 5 dicembre 1873 dalla stessa compagnia che metteva in scena I Goti di Gobatti (prima il 30 novembre) e il Mercante di Venezia di Ciro Pinsuti (8 novembre), in un periodo ricco di novità nei cartelloni; 3. David / Sinfonia (ouverture) / a grande orchestra (15 gennaio 1888), diretta da Martucci in un concerto dal programma composito il 7 aprile 1890 al “Brunetti”; 4. Sul Campidoglio / Sinfonia epica / per orchestra, senza data né notizia di esecuzioni; 5. Preludio sinfonico / per orchestra / in La maggiore, senza data; 6. Concerto per cornetta / (Largo maestoso - Allegro appassionato) / con accompagnamento di piena orchestra; 6-7. Fantasia per Oboe e Concerto per Fagotto / Fantasia campestre - Flautini / Scherzo per due Violini, Viola e Violoncello; 8. Quartetto in Mi bemolle / per due violini, viola e violoncello, con la dicitura “incompiuto, ultimo lavoro del Prof. C. Dall’Olio”. Le opere strumentali di Dall’Olio sembrerebbero poco attraenti: povertà di figure, scalette, accordi, tremoli, tutto un inventario d’idee scontate che però, in tempi recenti, hanno fatto la fortuna di molti compositori post-contemporanei, quindi ascolto il detto In dubiis abstine: non ho il dono dell’infallibilità di giudizio, prerogativa di altri. Davanti a opere rimaste sconosciute in genere ci si erge a giudici rilevando quello che non funziona, in modo da motivarne le mancate esecuzioni, l’oscurità o l’insuccesso. Non è nostro compito esprimere un giudizio su queste opere. Rimarcare l’insuccesso è altrettanto facile e inutile quanto enfatizzare il contrario. Oltre che il cosa, in musica, come in altri campi, conta molto anche il chi, come, dove, quando e perché. Potremmo affermare in modo sbrigativo che si tratta di opere accademiche. Ma quali sono le caratteristiche di un’opera accademica? Questo marchio viene dato di solito, con atteggiamento di sufficienza, a composizioni di terza o quarta categoria, da chi vuol dare a intendere di sapere cosa intende. Potrebbe significare prevedibile, costruito su formule, ma vi sono tante opere prevedibili e su formule che non sono considerate accademiche. Il segreto sta nel nascondere il trucco e rendere sempre fresco e nuovo quello che in realtà non lo è, come può accadere anche nei grandi compositori. Quindi vale la regola: non stereotipare un linguaggio del passato.

Dall’Olio lavorò a sei opere teatrali, quattro delle quali furono rappresentate. Le partiture musicali sono tutte irreperibili, tranne la riduzione per canto pianoforte di Don Riego e un abbozzo manoscritto del primo atto del Figlio della selva. L’esordio operistico risale al 1873. Dall’Olio aveva 24 anni e presentò un lavoro satirico in un atto intitolato Tisar ossia Il ritratto fatale oppure Trionfo e morte: la musica è perduta; si tratta di una sorta di cantata; il libretto (Bologna, Regia tipografia) è di sole otto pagine; Tisar è l’unico primo personaggio, assieme al coro e a due comprimari (un araldo e un paggio); il dedicatario, Angelo Sarti, era il basso che interpretava la parte di Tisar. Il sottotitolo dell’opera, ironicamente definita “melodramma tragico in un atto ed anche meno: da rappresentarsi per la prima ed ultima volta nel gran Teatro della Società Felsinea la quaresima dell’anno 1873 parole d’uno - musica d’un altro” non lascia intendere chi fosse l’autore del libretto, forse lo stesso musicista.

Il primo tentativo teatrale vero e proprio fu Ettore Fieramosca, melodramma in quattro atti da rappresentarsi al Comunale nella stagione d’autunno 1875 che Enrico Panzacchi trasse dal romanzo storico Ettore Fieramosca o La disfida di Barletta di Massimo d’Azeglio (1833). L’opera, diretta da Emilio Usiglio con Italo Campanini (tenore) nella parte del protagonista, non ottenne il successo sperato ed ebbe solo quattro recite. Purtroppo non sono reperibili né la partitura né lo spartito per canto-piano (cioè non li ho trovati su Internet...) e si trova il solo libretto (Bologna, Tip. G. Monti, 1875): sarebbe una vera scoperta ritrovarne la musica. L’opera, di cui si ricorda l’intermezzo sinfonico che era un vero e proprio inno trionfale, ebbe ampio spazio ma tiepide recensioni sui giornali bolognesi («Monitore di Bologna», «Gazzetta dell’Emilia», «L’Ancora», «La Patria») e sulle riviste teatrali («L’Arpa», «Piccolo Faust», «Fanfulla»). Se Bajardo (Alfonso Rubbiani) sull'«Ancora» (n. 252) riferì benevolmente dell’esito contrastato, Gustavo Sangiorgi sull'«Arpa» (n. 43) criticò la monotonia, i troppi dialoghi e le troppe ripetizioni ammonendo l’autore: “Questo primo esperimento gli sia di guida a correggere molte cose che contrasteranno sempre all’effetto scenico. Scriva, lotti con perseveranza e pensi essere giustissimo il proverbio popolare: che il lavoratore s’istruisce lavorando”; non mancò però di riferire che “hanno prodotto grande effetto il pezzo sinfonico descrittivo la pugna nell’ultimo atto, ed il coro che chiude il melodramma” (n. 44). Sul «Piccolo Faust» si legge invece che il “signor Dall’Olio è un profondo scrittore scientifico e gli intelligenti di contrappunto non avranno punto appunti da appuntargli, ma per iscrivere un lavoro scenico ciò non basta” (n. 22). L’opera ebbe la sua première il 6 novembre 1875, venti giorni prima di Luce, la seconda opera di Stefano Gobatti: dunque Ettore Fieramosca si inserì tra I Goti e Luce, in un periodo di grande fermento e rinnovamento, quando ci si aspettava sempre qualcosa di eccezionale. Se vi fu un caso Gobatti, certo non vi fu un caso Dall’Olio. Perché? Dall’Olio era un insegnante dottissimo e stimato, ma le sue opere non scaldavano gli animi, a differenza di Gobatti.

Al Fieramosca seguì, dopo quattro anni, Don Riego (Roma, Argentina, 29 novembre 1879), dramma lirico in quattro atti di Antonio Ghislanzoni che nonostante una discreta accoglienza da parte del pubblico fu giudicato assai tiepidamente dalla critica. Dell’opera si conserva la riduzione per canto e pianoforte elaborata da D. Cagnoni (Torino, Giudici e Strada, 1879) e dedicata “all’Illustre Professore / Comm. Pietro Loreta / in / segno di filiale affetto / e / profonda riconoscenza / L’Autore”. Ne esistono anche vari libretti, di cui uno intitolato Il Giuramento (Bologna, Monti, 1879) e uno stampato in occasione della ripresa dell’opera alla Fortuna in Fano nel carnevale 1880-81 (Bologna, Monti, 1881). Cesare Dall’Olio sarebbe venuto di persona a Fano nel 1881 e fu così apprezzato da meritare una corona d’alloro, una fiaccolata e una serenata sotto la sua finestra. I moderni mezzi informatici consentono di scaricare gratis sull’Internet Archive lo spartito di Don Riego e di provare qualche nostalgia: ah i bei tempi in cui si poteva parlare di scoperta e di rarità! oggi le rarità sono disponibili su Internet senza alcuna fatica e gli scopritori in pantofole d’inediti sono in continuo aumento. Il poco spazio non ci consente di approfondire la lettura di tutta l’opera, per cui basti menzionare l'Andante mosso in si min. che forma il preludio: dopo un rullo di timpani, un breve fugato su tre semiminime ribattute precede due rapidi episodi, uno staccato misterioso e uno più mosso con crescendo che introduce un Andante cantabile in Sol magg.; poi il tempo primo riprende il fugato per poche battute; segue un Allegro agitato che dal Pianissimo conduce al Fortissimo per chiudersi in maniera interlocutoria sulla dominante di Do magg., la tonalità dell’arietta seguente. Tutto è in ordine, certo, ma assomiglia assai a un esercizio di scuola.

Il sostanziale insuccesso dell’opera allontanò temporaneamente Dall’Olio dalle scene teatrali. Vi tornò vent’anni dopo con Atal-Kar, melodramma romantico in quattro atti di Enrico Golisciani rappresentato al Teatro “Balbo” di Torino il 14 dicembre 1900: è pervenuto il libretto (Milano-Bologna, Giudici & Strada, A. Demarchi, A. Tedeschi, 1900), ma per il resto non se ne sa nulla. L’elenco delle opere di Dall’Olio si conclude con due lavori allo stato di abbozzo: Pasquino, di cui si conserva il libretto dattiloscritto di Enrico Golisciani, privo di data e tratto da Pane altrui di Ivan Turgenev; e Il figlio della selva, un melodramma in quattro atti tratto dalla tragedia di Federico Halm Der Sohn der Wildnis (1842) ridotta in forma lirica da Antonio Ghislanzoni, di cui resta, senza data, un abbozzo del primo atto, con organico, azione e interpreti delineati (l’azione si svolge nelle Gallie, cento anni dopo la fondazione di Marsiglia da parte dei Fenici). L'opera non sembra discostarsi molto dalle precedenti, il cui insuccesso, secondo lo Schmidl, si deve al fatto che Dall’Olio rifuggiva “dal seguire la sua ispirazione nella forma del melodramma italiano”: siccome voleva “invece troppo seguire i dettami della scuola tedesca, alle sue creazioni teatrali mancò l’impronta personale e non riescirono ad essere il lavoro omogeneo e di getto, che solo può imporsi”. Questa analisi sembra però sbagliata: dai suoi scritti risulta che Dall’Olio rifiutasse i cerebralismi d’oltralpe, ricollegandosi esplicitamente all’opera italiana del primo '800.

Opere teoriche, didattiche, critiche

È difficile collocare Cesare Dall’Olio in una tipologia specifica di musicista: certo può stare tra i cosiddetti minori, termine in genere assegnato a coloro che non sono funzionali a un determinato progetto di ricostruzione storico-musicale. È il destino di chi non rientra in una categoria stabilita a posteriori da certi storici che interpretano il passato a modo loro. Eppure la sua quadruplice veste di compositore-teorico-musicologo-didatta fa di Dall’Olio una figura assai moderna per l’epoca. Certamente egli fu più apprezzato come insegnante e autore di testi didattici, più volte ristampati, che non come compositore. Studioso e teorico raffinato, depositario della tradizione trattatistica bolognese, i suoi testi, oggi dimenticati benché talvolta ancora attuali, riguardano il solfeggio, l’armonia e altri aspetti della composizione musicale Lo studio della composizione musicale secondo i principi naturali dell’estetica (1887) è forse il saggio italiano di estetica musicale più importante dell’epoca, sicuramente uno dei testi più apprezzati. Alcune affermazioni possono sembrare oggi scontate, altre sorprendenti e attuali, dopo centotrent’anni. Scritto con eleganza e nobiltà di linguaggio, esprime i suoi principi nella prefazione e nell’appendice: “Segna l’epoca presente un periodo dei più difficili per l’arte musicale, ciò che io chiamerei, l’89 della musica... Pare a me che le non troppo liete condizioni in cui versa oggi il teatro lirico debbano imputarsi a diverse cause, prima fra le quali o certo la più diretta, si è la decadenza del canto”. Secondo Dall’Olio la melodia era stata detronizzata e il canto ormai relegato a un puro declamato; l'affermazione è discutibile, ma per melodia Dall’Olio intendeva quella italiana del passato. Il trattato fu recensito in maniera estremamente lusinghiera da Alfredo Soffredini sulla «Gazzetta musicale di Milano», che esordiva così: “da molti anni... nessun altro volume m’ha destato maggiore entusiasmo di questo”. Soffredini era in sintonia perfetta con Dall’Olio:

«oggi, delle corbellerie madornali che deturpano i discorsi artistici dei giovani, la maggior parte hanno germogliato nelle scuole, ove l’irrompente smania di deridere l’antico che fu grande, non trova un freno nell’insegnante coscienzioso ed energico. […] L’opera insigne dell’egregio professore mi ha commosso; l’Italia questa bella terra d’ogni sereno ideale ha, la Dio mercé, uomini colti e scienziati che sanno ancora difenderla dagli assalti dei meschini!!». Il Corso teorico-pratico di armonia (Torino, Giudici & Strada e Arturo Demarchi, 1888) ebbe notevole diffusione all’epoca; sarebbe ancor oggi validissimo strumento didattico e non si capisce (o si capisce?) perché sia dimenticato a scapito di altri, che da esso hanno copiato (ma Dall’Olio a sua volta aveva copiato da altri). L'autore vi sottolinea come la separazione della teoria dalla pratica, così come appariva nei metodi di Fenaroli e Mattei (i principali riferimenti di allora) che privilegiavano l’aspetto pratico, presentava alcuni inconvenienti che potevano ripararsi mediante il sistema già adottato in parecchie scuole d'Europa: presentare all’allievo un corso sia teorico che pratico, dare cognizioni teoriche coadiuvate dalla pratica. Dall’Olio divideva poi lo studio in due parti, “armonia diatonica” e “armonia cromatica”, secondo un sentimento che era molto diffuso all’epoca. Alcuni elementi inducono a credere che il metodo subisse l’influenza della scuola francese, che cominciava a imporsi in Italia per dominare poi fino a oggi (Dubois, Gedalge, Lavignac, Koechlin). Per lo studio della musica nelle scuole elementari (Bologna, Stab. Tip. Zamorani e Albertazzi, 1895) contiene acute osservazioni espresse chiaramente: «la sensazione di un solo accordo sarebbe poca cosa in se stessa, se non esistesse una concatenazione fra le diverse combinazioni accordali, donde l’armonia, che basta da sola a costituire una scienza, mentre essa non è che il fondamento, direi quasi la sintassi, dell’arte nostra. Il gran tutto risulta dall’intervento della melodia, che è come la parafrasi dell’armonia, ed a questa dona l’espressione e la grazia od il vigore, a seconda del ritmo, esprimendo le infinite gradazioni dell’essere».

Dall’Olio conclude con affermazioni, ancor oggi in voga, sullo studio della musica nelle scuole elementari, che è tanto più avanzato all’estero; poi sostiene quindi lo studio del solfeggio nelle scuole elementari e l’adozione delle voci femminili in chiesa; e fa un elogio dello studio della musica come progresso ed elevazione morale verso l’amore universale. Cesare Dall’Olio era musicista fine e colto: per questo chi lo censurava come compositore non poteva che usare deferenza allo studioso. Dall’Olio viene oggi ricordato anche per una serie di scritti e pamphlet polemici nei quali deplorava il mondo musicale della sua epoca e in particolare critici musicali, editori e impresari, schierandosi a sostegno dei giovani compositori che incontravano difficoltà a esser riconosciuti. Argomentazioni che potrebbero essere valide ancor oggi, ché nulla sembra cambiato. In effetti le polemiche sulla “corruzione” nel mondo della musica hanno sempre suscitato un certo dibattito, alimentato soprattutto da chi nei teatri non riesce a giungere e ad avere successo (ma non solo). Dall’Olio non sembrò rassegnarsi ai verdetti negativi di pubblico e critica nei confronti delle sue composizioni, scagliandosi più in generale contro la decadenza dei costumi musicali ma evitando di citare se stesso o fare dei nomi. Purtuttavia, con una scrittura da forbito letterato, contraddisse talvolta la sua indole polemica, dichiarandosi amante della concordia e vagheggiando una sorta di pace universale nel nome della musica. Dottissimo, preveggente, talvolta quasi farneticante, descrisse il mondo musicale dell’epoca in maniera colorita. La musica e la borghesia, sulla «Scaramuccia» di Firenze (Tip. Gustavo Campolmi, 1893), esordisce in maniera conciliante ma (p. 4) presto vi prende il sopravvento una vis polemica che sembra alludere alla massima latina Quod gratis asseritur, gratis negatur sottolineando la tendenza interessata dei critici a schierarsi con i più forti:

«Soltanto pensieri di pace, di concordia, ad onta di ogni contrarietà personale o collettiva, si confanno all’indole nostra, all’indole dei musicisti non per mestiere; poiché musica significa idealità, per quanto indeterminata, significa armonia degli esseri, simboleggiata ed espressa con 1'armonia delle voci e degli strumenti; [...] voi mirate in alto, verso le nubi, al Parnaso, soltanto, e ciò non vi autorizza ma tutt’altro, a mettere il vostro cuore in pace, come chi abbia soddisfatto, e come! alle più delicate esigenze della posizione.... E non lo sapete che dattorno a voi, sotto di voi, stanno le decine, le centinaia dei poveri paria dell’ingegno, cui la sorte negò le soddisfazioni sognate, nei primi passi sulla difficile via? cui l’incuria sociale e lo sprezzo dei vanitosi negano la soddisfazione di udire in effetto i propri lavori? Preclusa è dunque ogni via alla esecuzione delle nostre opere, non solo, ma fin anche di qualche brano di esse, di qualunque cosa, insomma, che possa essere oggetto dei più modesti desideri d’artista!... È semplicemente vergognoso».

Più avanti sembra ancora far cenno a un'altra massima latina, Aut rex, aut asinus, che sembra bene adattarsi alla condizione del compositore incompreso. Propone poi una colletta, una sorta di moderno crowfounding per l’esecuzione di nuove opere non “sponsorizzate”. Altro affondo:

«E la stampa?... Perché molti giornali politici, che hanno critiche d’arte, che sostengono opinioni in materia, non hanno una parola in favore della nostra causa, in prò di moltissimi compositori nazionali, cui è preclusa ogni via di far conoscere i loro lavori?... Lo dirò io, sebbene chi legge lo sappia già, e lo indovini da tutto quanto ho esposto. Ad occuparsi di ciò che è grande secondo il generale, o quasi, consentimento, o per importazione della moda, v’è naturalmente da guadagnare, solo da guadagnare, se non altro nella riputazione della propria intelligenza, che si riveste di una luce riflessa dagli immortali. Altrimenti, come appagare la femminea vanità di chi non ebbe da natura alcuna seria tendenza agli studi, oppure avendola non seppe né volle svilupparla col lavoro?... […] Dunque, zitto veh! onorevoli interpreti della così detta opinione pubblica! Lasciate che le mie parole cadano nel vuoto: proseguite nell’opera nobilissima dell’incensamento ad illustri nomi, i quali ormai non dovrebbero più avere bisogno del vostro incenso profuso con tanta generosità. Il sorriso dei potenti non mancherà all’opera vostra».

La musica e la civiltà: Pensieri di un musicista (Bologna, G. Cenerelli, 1897), che ammonta ad appena 22 pagine, è un testo ancora attuale. Si tratta di libere divagazioni con interessanti intuizioni e qualche attacco a musicisti contemporanei, peraltro mai citati:

«Perché si vuole che la musica, nata fra il popolo e pel popolo, sia chiusa come in un mistico recinto, con procedimenti circoscritti troppo, o da altro lato con eccessi di ingegnosità che ricordano la favola della rana e del bue?... Mentre il musicista, spalleggiato da una minoranza che è fra il dilettantismo e la negazione dell’arte, si aggira come un mago nei recessi dell’astruso e nelle stravaganze di cattivo gusto, il vero pubblico, la grande maggioranza, corre all’operetta ed al café-chantant, in danno dell’arte sana e dell’alta sua missione».

Cosa stava avvenendo in quegli anni per spingere Dall’Olio a queste considerazioni? Con chi ce l’aveva esattamente? Chi poteva scrivere musiche astruse nel 1897? Nessun compositore viene mai nominato. Dall’Olio non era certo un viaggiatore e in quegli anni a Bologna non si eseguiva nulla di veramente “nuovo”. Il fronte più avanzato era ancora Wagner. Nessun accenno ai compositori più in voga del momento, Puccini e i veristi della Giovane Scuola. Forse l’oggetto dei suoi strali era in particolare Alberto Franchetti, il musicista più di moda in quella breve stagione, o forse, più in generale, era il sistema che aveva impedito il successo e la rappresentazione delle sue opere. Dall’Olio sembra vivere in un mondo autoreferenziale tutto suo e resta da capire perché, a tante autorevoli parole, non abbia fatto seguito una produzione musicale all’altezza: la risposta è Sunt facta verbis difficiliora», ossia è più facile parlare che fare, anche in musica. Tuttavia se chi parla di musica non sempre è in grado di farne, chi la fa non sempre è in grado di parlarne: Aliquis in omnibus est nullus in singulis, cioè a ognuno il suo mestiere. In questo senso Dall’Olio sembra vittima di una sorta di conflitto di interessi tra il suo essere compositore e il suo essere teorico-saggista; è pure vero che i musicisti con meno talento si trasformano spesso in studiosi (sebbene non sempre!). Occorrerebbe approfondire il carattere di questo personaggio per capirne le ragioni e valutare se la sua musica meriti una seconda chance per essere rivalutata.

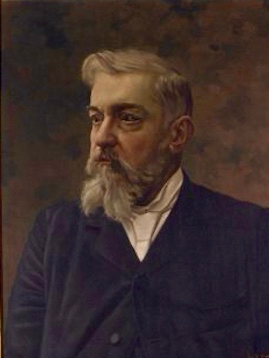

Un ritratto di Dall’Olio, opera di Arturo Pietra (Bologna 26.II.1886 - ivi, 4.II.1963) firmata nel 1908, due anni dopo la morte del musicista, in buono stato di conservazione, si basa su un’immagine fotografica precedente. Il giovane pittore “rinuncia a qualunque approfondimento della psicologia del personaggio, e ne ripropone la fisionomia e l’aspetto con una trascrizione dell’immagine fedele al prototipo fotografico”, scrive Giovanna Degli Esposti. Infine, può valer la pena citare alcuni musicisti omonimi, non parenti: Giambattista Dall’Olio (Sesso, 19.II.1739-Modena, 12.V.1823), teorico e storico della musica; Francesco Dall’Olio, bolognese, allievo di violoncello al Liceo musicale dal 1835 al 1843 e di contrappunto dal 1838 al 1842 (quando compose un Quoniam tu solus, versetto nel Gloria in excelsis a tre voci in coro con orchestra, per la musica di S. Cecilia l’anno 1842); Germano Dall’Olio, direttore del corpo bandistico di Loiano, di cui si legge nell’archivio dell’Accademia Filarmonica di Bologna una Fuga a Cinque Parti / composta nella Residenza / dell’Accademia Filarmonica / li 13 Luglio 1863, una Sinfonia con orchestra e un Gratias Domine; Aldo Dall’Olio (Parma, 27.XII.1886), violinista e direttore d’orchestra.

Spunti

Le composizioni musicali e gli scritti teorici sono stati citati all'altezza della breve trattazione. Resta qualche indicazione bibliografica: Giuseppe Prospero Zuliani, Scienze, Lettere ad Arti, Rassegna Musicale, in «Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia», n. 284, giovedì 4.XII.1879, pp. 5506-5507; Giovanni Masutto, I maestri di musica italiani del secolo XIX. Notizie biografiche, 3ª ed. corretta e aumentata, Venezia, Cecchini, 1882; Alfredo Soffredini, Lo studio della composizione musicale secondo i principi naturali dell’estetica di Cesare Dall’Olio, in «Gazzetta musicale di Milano», XLII, 1887, n. 48, pp. 378-379, n. 50, pp. 401-402; Cesare Dall’Olio, La musica e la borghesia, in «RMI», I, 1894, n. 2, pp. 47 ss.; Valerio Vallini, voce Dall’Olio, Cesare, in DBI, XXXII, 1986; Carlo Schmidl, Dizionario universale dei musicisti, 2 voll., Milano, Sonzogno, 1928-1929³, ad vocem; Giovanna Degli Esposti, 269. Ritratto di Cesare Dall’Olio, in AA.VV., I ritratti del Museo della Musica di Bologna da Padre Martini al Liceo Musicale, Olschki, Firenze, 2018, pp. 571-572; Daniela Galesi, Bologna e la riforma della musica sacra: dai Congressi Cattolici all’Arcivescovado del Card. Domenico Svampa, dottorato di ricerca in Cinema Musica Teatro, Università di Bologna, 2016; Daniela Galesi, La riforma della musica sacra a fine Ottocento. Dispute e controversie bolognesi, Lucca, LIM, 2018; Simone Ricci, Cesare Dall’Olio, l’operista che non accettò mai il verdetto di pubblico e critica, online su operalibera.net.

Luigi Verdi

L'irriducibile Dall'Olio

in Jadranka Bentini e Piero Mioli (a cura di)

Maestri di Musica al Martini. I musicisti del Novecento che hanno fatto la storia di Bologna e del suo Conservatorio

Bologna, Conservatorio «Giovan Battista Martini», 2021