Luigi Torchi

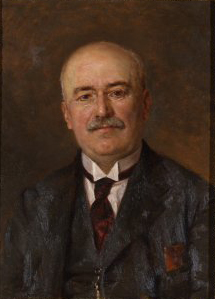

Luigi Torchi (Mordano, 7.XI.1858 - Bologna, 19.IX.1920).

Più materie per 23 anni

La nascita, il 7 novembre 1858, è a Mordano, il comune più a Oriente dell'area metropolitana bolognese, distante pochi chilometri da Imola, anche se i Torchi provenivano dalle aree collinari della Valsamoggia; in seguito il maestro vi ritornerà stabilendosi a Villa Atte sulle colline di Bazzano. Ben presto la famiglia si trasferisce a Bologna dove il giovane prosegue gli studi liceali e frequenta le lezioni di armonia, contrappunto e composizione di Filippo Vanduzzi all'Accademia Filarmonica diplomandosi nel 1877 e seguendo, probabilmente in parallelo, analoghi corsi al Conservatorio di Napoli con Paolo Serrao, che gli trasmette l'interesse per l'antica musica strumentale italiana. Come altri musicisti e intellettuali italiani del periodo è attratto dalla cultura tedesca tanto da trasferirsi a Lipsia, lungo soggiorno interrotto solo da un breve periodo in Francia. Rimarrà ben sette anni in Germania, dal 1877 al 1884, seguendo in particolare i corsi di Salomon Jadassohn, rinomato per armonia e contrappunto, e di Carl Reinecke, direttore d'orchestra e uno dei più ricercati docenti per il pianoforte. Si accosta anche allo studio della storia della musica frequentando all’università le lezioni di Oscar Paul, che si era segnalato per gli studi sull'antica musica greca, per la traduzione dei cinque libri di Boezio sulla musica e per vari trattati sugli strumenti. Da non dimenticare infine l'influenza esercitata da personalità come Hugo Riemann, attivo come docente a Lipsia dal 1878. Risalgono a questi anni le prime composizioni strumentali, l'ouverture Almansor (da una tragedia di Heine) e la Sinfonia in sol min., fortemente wagneriane nella scrittura. L'esperienza tedesca lascia un segno profondo in Torchi, e non solo per la formazione professionale: come sottolinea Francesco Vatielli nel necrologio, "il merito precipuo e primo di Luigi Torchi è stato quello di avere importato in Italia un nuovo atteggiamento e quello spirito di metodo e di disciplina che egli aveva appreso a Lipsia negli anni in cui all'università frequentò i corsi di Oscar Paul e si trovò in contatto con dotti tedeschi di quell'epoca". Un'impronta forte anche sul lato personale per l'ammirazione verso "il sentimento fiero ed il rispetto di sé, e del dovere... Il loro temperamento, la loro calma, la ragione che stimola il lavoro e lo svolge al fine, offre loro un potente aiuto"(parole di Torchi stesso nello studio critico su Wagner). L'apprendistato sarà determinante anche per la indubbia apertura culturale che gli procura, non ultima, la padronanza di tre lingue, inglese, francese e ovviamente tedesco, testimoniata quest'ultima dalle importanti traduzioni.

Nel 1891 Torchi entra al Liceo di Bologna dopo alcuni anni di insegnamento di Storia della musica al Liceo di Pesaro (dal 1885 al '91) dove era anche il primo bibliotecario. A Bologna l'incarico è analogo, Storia e Analisi musicale complementare (dal 1896 detta Storia della musica), in successione a Federico Parisini che dal 1864 al 1891 (anno della morte) era stato professore di varie discipline quali Contrappunto, Armonia, Storia della musica e anche, dal 1881, bibliotecario, secondo una promiscuità di insegnamenti abbastanza tipica di questi anni al liceo bolognese. Dal 1855 all'81 Storia della musica era stata tenuta da Gaetano Gaspari, il più noto e internazionalmente apprezzato bibliotecario cui si deve la sistemazione moderna del lascito martiniano: Torchi ne continua l'opera, è bibliotecario fino al 1906 quando per motivi di salute lascia biblioteca e archivio a Vatielli. Tra l'altro partecipa alla pubblicazione del fondamentale catalogo concepito da Gaspari e uscito postuimo: il I a cura di Parisini è del 1890, il II a cura di Parisini del 1892, il III a cura di Torchi nel 1893, il IV a cura di Cadolini del 1905, infine il V a cura di Sesini nel 1943 (su schede gaspariane). Il contatto quotidiano con la straordinaria biblioteca martiniana, arricchita da Gaspari con fortunati acquisti, costituisce per Tochi una delle spinte fondamentali verso le grandi imprese musicologiche alle quali tuttora il suo nome è maggiormente legato: infatti già nella prefazione alla prima pubblicazione di musiche antiche, le Eleganti canzoni ed arie italiane del secolo XVII sottolinea che le musiche scelte "sono tratte da manoscritti e da stampe che si conservano nella biblioteca del Liceo Musicale di Bologna"; e anche l'edizione londinese di brani per violino e continuo deriva da materiali della biblioteca martiniana.

Altri incarichi si aggiungono, soprattutto gli insegnamenti di Contrappunto, dal 1895, e di Composizione di cui diventa titolare nel 1906, molto stimato e amato da allievi tra i quali Ottorino Respighi, Guido Guerrini e un trio di importanti musicologi quali Giacomo Benvenuti, Alceo Toni e Felice Boghen. Dalle loro testimonianze si ricava il vivace profilo di un docente dotato di grande apertura culturale e capace di suscitare stimoli e curiosità nei giovani. In quegli anni è direttore Marco Enrico Bossi, con il quale Torchi collabora: nel gennaio del 1912, infatti, sostituisce Bruno Mugellini, prematuramente scomparso, alla cattedra di Alta composizione, che copre anche l'anno successivo. Intanto, nel 1894 era stato eletto presidente dell’Accademia Filarmonica, carica che terrà fino al 1909. E nello stesso anno è tra i fondatori della «Rivista musicale italiana»: il primo vero periodico del settore svolto secondo i principi più moderni del positivismo è un'impresa fortemente voluta dall'editore Bocca di Torino e vedrà Torchi in prima linea, come autore di importanti saggi e recensioni anche come di caporedattore. Lascia l'insegnamento nel 1914, ritirandosi nella residenza di Villa Atte sulle colline di Bazzano. Aveva sposato Teresa Marchesini nel 1906, e due erano i figli nati dall'unione, Atte e Steno (che non sopravvive molto al padre). Negli ultimi anni aveva contratto una malattia polmonare; morirà a Bologna il 19 settembre 1920 per trombosi cerebrale.

Ars antiqua

Impegnato su vari fronti, il nome di Torchi è legato soprattutto al grande progetto dell'Arte musicale in Italia (1897-1907), forse quello che stava più a cuore allo studioso ma anche quello più sottoposto alle critiche e a un esito deludente (tanto che l'editore Ricordi decide di interromperne la pubblicazione al VII dei 32 volumi previsti). Dalla prefazione emerge un largo intento didattico che è testimonianza di un passato da recuperare: fornire un'antologia di musiche antiche subito disponibili come fondamento alla formazione e alla cultura dei giovani compositori. In fondo è una nuova eco della ragione costitutiva della donazione della biblioteca tanto amorevolmente raccolta da Padre Martini, affidata a Stanislao Mattei e da questi finalmente consegnata al giovane Liceo per la "formazione della studiosa gioventù". Difatti la maggior parte delle musiche proviene da quella biblioteca, accanto a una parte minore proveniente da Roma, Milano, Firenze, Parigi e Monaco. Ma questa è l'origine delle severe critiche mosse in seguito all'opera, per i numerosi errori dovuti a mancata collazione delle fonti; a ciò si aggiungono scelte non condivisibili (chiavi antiche ma arbitraria scansione ritmica, uso non storico delle alterazioni, fraintendimenti dell'armonia) in una trascrizione pensata per esecuzioni su strumenti moderni: eppure nella prefazione lo studioso sembra voler mettere le mani avanti assicurando d'aver "lasciato scrupolosamente nel loro stato originale la forma e la sostanza delle composizioni". Del resto il sottotitolo non lascia dubbi: pubblicazione nazionale delle più importanti opere musicali italiane dal secolo XIV al XVIII, tratte da codici, antichi manoscritti ed edizioni primitive, scelte, trascritte in notazione moderna, messe in partitura, armonizzate ed annotate da Luigi Torchi. Oggi quel "primitive" fa sorridere, ma all'epoca erano ancora pochi i temerari che si avventuravano su strumenti storici (specie in Italia), ancora non si parlava di prassi storicamente informata e nessuno dubitava che il clavicembalo dovesse essere sostituito dal pianoforte. Da sottolineare invece, cosa che tutt'oggi costituisce l'interesse e perché no? il fascino della raccolta, l'ampiezza della visuale d'azione e le scelte dei soggetti, da brani vocali del XIV fino alle prime opere del XVI secolo passando per molta musica vocale e strumentale. Da queste musiche e da quelle delle altre raccolte, le già citate monodie secentesche e per esempio A collection of Pieces for the Violin, emerge un quadro che rivela un impulso un po' onnivoro di riscoperta e la volontà di dimostrare la ricchezza dell'antica musica italiana, per l'autore colpevolmente trascurata e sottovalutata.

Agli autori selezionati e trascritti nei sette volumi (una novantina) si aggiungono le innumerevoli figure di primo piano o comprimari, citati o trattati più o meno ampiamente nel saggio La musica istrumentale in Italia nei secoli XVI, XVII, XVIII pubblicato a puntate nella RMI dal 1897 al 1901. È lo stesso Torchi a rivendicare d'aver esaminato una considerevole quantità di opere, di forme e di stili per far uscire l'importanza della nostra antica musica instrumentale anche mediante musicisti poco noti o ignoti affatto, considerati soprattutto in relazione agli sviluppi dello stile e dell'arte. Tra i tantissimi, uno tuttora poco frequentato e uno criticato: Gaetano Andreozzi è presente con i Quartetti per archi, "fra le opere eccellenti del '700", e Lorenzo Zavateri con i 12 Concerti per tre violini alto viola e basso per l’organo, in particolare con il n. 12, quella Tempesta di mare che essendo musica a programma fa parte dei "monumenti della stupidità umana". Poi spiccano almeno due nomi e sono quelli di Giuseppe Sammartini e di Antonio Vivaldi. Il primo sta nella pubblicazione londinese con una Sonata in Si bem. magg. dall'op. I, ed è trattato più ampiamente e in termini entusiastici nel saggio sulla RMI, mentre le pagine su Vivaldi sono le prime al mondo sul veneziano, decisamente in anticipo sulla successiva riscoperta. Vivaldi è quasi assente nei lavori di uno dei maggiori divulgatori musicali del tempo, Amintore Galli, che gli dedica un brevissimo paragrafo nel suo Piccolo Lessico del musicista del 1902² ricordandolo per il nomignolo di Prete rosso: "compositore e violinista [...] si distinse non soltanto per la sua originalità artistica ma anche pel suo carattere. Fu uno dei modelli studiati dal grande G. S. Bach", riferisce Torchi. Ancora più curioso il fatto che nella sua Estetica (Torino, Bocca, 1900) Galli rivendichi di aver scoperto lui Sammartini, affermi di aver esaminato trii quartetti e parecchie sinfonie alcune delle quali rintracciate presso la Nazionale di Parigi, si lamenti di non aver potuto esaminare un solo lavoro a stampa.

Le pagine entusiastiche che Torchi dedica a Sammartini sono in realtà pubblicate nella parte del saggio uscita nel 1898 e Galli le doveva conoscere per i contatti avuti con Torchi, documentati dalla breve corrispondenza intercorsa tra i due dall'editore Bocca. In ogni caso è una convergenza di giudizi ma soprattutto di interessi fra due studiosi che con pochi altri, soprattutto con Oscar Chilesotti, formano il primo nucleo di pionieri che intendono fondare anche in Italia gli studi musicali sulla base di una oggettiva disciplina metodologica sottraendola all'imperante dilettantismo letterario. Ma mentre Galli punta al versante divulgativo, soprattutto con i numerosi opuscoli usciti sulla "Biblioteca del popolo" di Sonzogno, con una cospicua manualistica tecnica e con opere enciclopediche (Musica e Musicisti, il Piccolo Lessico e l'ampia trattazione dell'Estetica dove, nonostante il titolo, è l'aspetto di elenco di personaggi e fatti disposti in ordine cronologico e di genere a prevalere), Torchi si indirizza decisamente verso la ricerca e la critica musicale (iniziali e presto abbandonate risultano le velleità di compositore): con le importanti traduzioni dal tedesco, in particolare il fondamentale Del bello musicale di Hanslick e i due testi centrali dell'estetica wagneriana, Musica dell'avvenire e Opera e Dramma; con la lunga collaborazione alla RMI tramite saggi, recensioni, commenti; e infine con il deciso orientamento verso la musica italiana del passato.

Il fine di questa vasta opera di recupero, mediante trascrizioni e adattamenti alle esigenze esecutive del suo tempo, non è di tipo filologico né prettamente documentaristico: "Essa non è lavoro scientifico, non è ricostruzione isolata di antichi cimeli della musica [...] ma tende ad un'opera di rinnovamento musicale per noi Italiani [...] non alla scienza, alla musicologia o alla storia essa mira, ma all'arte, puramente all'arte, che fu il fascino, l'ebbrezza, il bisogno della vita italiana" (dalla prefazione al vol. III). Sempre "Ai lettori" dei voll. I e II Torchi espone i suoi criteri di scelta, "il valore intrinseco delle composizioni e la evoluzione della forma". Lo studioso parte dalla constatazione dello stato miserevole, a suo giudizio, dell'arte musicale italiana del tempo, stretta tra "i meschini calcoli e le umilianti servitù d'oggidì", ovvero una acritica adesione a modelli stranieri che produce solo "opere caduche": solo un vero rinnovamento potrà ridare la dignità e lo spessore del passato e ciò non potrà avvenire se non andando alle "fonti vive", allo studio e all'assimilazione delle opere antiche. Il suo impegno si indirizza dunque su due fronti, un recupero dei capolavori del passato al fine di renderli accessibili e un appello al rinnovamento del percorso di studio dei giovani, principi già esposti in una lettera alla «Gazzetta musicale di Milano» del 6 febbraio 1887:

All'educazione di un ingegno musicale occorrono vari elementi: studi analitici sull'arte e i suoi prodotti. Vi giova lo studio dei buoni autori e la cultura della mente esercitata con una speculazione filosofica dell'arte, del bello musicale, guidata dalla ragione libera e pura. Vi giova lo studio obiettivo dei prodotti dell'arte quali essi sono in realtà non isolati, ma l'effetto di cause certe e permanenti, come essi esistono penetrabili e discutibili nel loro organismo e nella loro maniera di prodursi storicamente.

Su questi temi Torchi tornerà ancora con il saggio L'educazione del musicista italiano, del 1902 (&RMI IX): sono appelli che tuttavia non trovarono seguito, come non trovò al momento seguito l'impresa editoriale forse anche perché condotta tutta in prima persona escludendo qualsiasi collaborazione (cosa che contribuì, con i crescenti problemi di salute, a isolarlo, tanto che il suo nome non compare tra i partecipanti dell'assemblea ferrarese del 1908 che segnava la nascita della prima Associazione dei Musicologi Italiani).

La conoscenza del passato si accompagna almeno in parte alla consapevolezza degli aspetti esecutivi, per i quale Torchi ha il merito di aver affrontato tra i primi alcune problematiche: nell'introdurre il primo corposo saggio che inaugura la RMI, L'accompagnamento degl'istrumenti nei melodrammi italiani della prima metà del Seicento, ribadisce che gli studi sull'antico sono il fondamento della buona educazione artistica, e ciò non tanto per mera erudizione di studioso ma per il fine di una riproposta musicale, una "viva esecuzione" che non sia fantasiosa e basata su congetture ma che risponda a principi storici e onestà intellettuale, e la conclusione è sconfortante in quanto un'educazione solida e seria manca quasi del tutto. Fra l'altro è noto il rammarico di Torchi per la cancellazione del previsto Orfeo di Monteverdi, a Bologna, in occasione dell'Esposizione Internazionale del 1888. A testimonianza del metodo dello studioso spiccano in questo saggio le numerose e ampie citazioni tratte da prefazioni e trattati, tanto da far pensare a una sorta di anticipazione, per la ricchezza antologica, dei famosi lavori del Solerti (Le origini del melodramma, 1903, e Gli albori del melodramma, 1904-05): del resto i due studiosi furono in corrispondenza (cfr. una lettera di Solerti del 7.I.1901). La formazione all'estero, in Germania soprattutto ma anche in Francia, si rivela determinante per l'apertura al pensiero internazionale più moderno, quello positivista, che Torchi assume come metodo di lavoro sapendolo già ampiamente adottato nel campo letterario. La stessa linea editoriale di Giuseppe Bocca nell'avviare l'impresa della RMI è proprio quella di portare le metodologie scientifiche al servizio dell'indagine dei fatti musicali, come la casa editrice stava facendo in altri settori come sociologia, diritto, storia e introducendo in Italia scritti di Schopenhauer, Nietzsche, Wilde, Spencer e così via. Tali principi vengono applicati sistematicamente nell'ampio studio su Wagner, dove il punto di maggior distacco dall'idealismo romantico è "nell'aver considerato l'opera del musicista tedesco non come prodotto artistico autonomo, ma profondamente radicato nella natura e nella cultura germanica, nella storia e nella filosofia della nazione" (Criscione). Si tratta di un indirizzo metodologico criticato già al primo apparire, destinato a essere rapidamente isolato dalla montante tendenza idealistico-spiritualista della cultura italiana già alla svolta del secolo: il paziente lavoro di raccolta e documentazione verrà apertamente sminuito in nome di un intuito più o meno innato che da solo basterebbe a illuminare l'opera d'arte e i suoi autori (in particolare nel pensiero di Torrefranca). Ma almeno in un punto Torchi è in linea con un sentire del tempo, anzi ne è uno dei primi esponenti, ed è quello di un sentimento di orgoglio nazionalistico per il passato musicale della nazione: il termine di rinnovamento che usa auspicando che il suo lavoro possa innalzare il livello della musica italiana del suo tempo si lega strettamente a quello di riscoperta (da cui le edizioni di musica antica), ma questo a sua volta diventa sinonimo di "rivendicazione" (Salvetti) di un passato musicale grazie al quale il paese può andare a testa alta. Compito dello studioso, e della moderna disciplina della ricerca storica musicale (musicologia è un termine adottato tardi e con riluttanza), è quello di far conoscere un patrimonio frutto della storia ma anche dell'indole umana e sociale di un popolo, e fare anche di questo un elemento su cui costruire "una comune identità musicale della penisola attraverso i secoli" (Bertola), un importante tassello dell'unità nazionale.

Riccardo Wagner

L'interesse per la musica italiana del passato assorbe quasi totalmente la ricerca almeno dagli anni '90, ma senza ostacolare gli interessi per la contemporaneità (cosa in seguito sempre più rara tra i musicologi italiani). Torchi esordisce con la divulgazione dei caposaldi della cultura musicale tedesca, Romanticismo e wagnerismo: il primo saggio pubblicato in Italia, al ritorno dal lungo apprendistato tedesco, porta un titolo eloquente, La scuola romantica in Germania e i suoi rapporti coll'opera nazionale e con la musica (a puntate sulla gazzetta di Ricordi, febbraio-marzo 1884), e vuole dimostrare l'appartenenza di Wagner a Romanticismo ma esprimendo delle riserve, ribadite anche nel secondo saggio, A proposito di un'autobiografia di Riccardo Wagner (sempre sulla gazzetta,1885), e poi superate nel volume Riccardo Wagner del 1890. Torchi è il primo studioso italiano a scrivere in maniera consapevole su Wagner, non il primo rispetto agli scritti sporadici di Basevi, Thovez, Biaggi, D'Arcais, Filippi, Mazzucato che erano basati su conoscenze parziali e incomplete dell'opera. Torchi dichiara di essere interessato all'oggettività della musica, suddivide il percorso umano, intellettuale e artistico di Wagner in tre fasi: la prima fino al Rienzi; la seconda dall'Olandese volante, per la quale bisogna guardare "alle qualità musicali e poetiche [che] mostrano l'opera d'arte nella via di liberarsi da influenze di altre correnti artistiche"; la terza da Tristan, quando inizia "il nuovo stile, il nuovo dramma musicale" (Cresti). Torchi affronta un tema tanto complesso con criteri di imparzialità: considera la natura, la storia, la filosofia della nazione tedesca e procede applicando il metodo positivista fatto di analisi, distinzioni, classificazioni, riferimenti all'ambiente, alla cultura, alla società e infine anche alla psicologia e alla personalità dell'autore. Scarso il successo incontrato dal corposo lavoro, che anzi ricevette una tempestiva stroncatura, per il metodo usato e la prolissità, da Amintore Galli: il quale tuttavia nell'Estetica si professerà wagneriano entusiasta e anche un po' fanatico, tanto da vedere in qualsiasi grande esito musicale del passato un'anticipazione, una fase del compimento perfetto in Wagner. L'impegno in favore di una consapevole divulgazione di Wagner continua nell'apposita rubrica "wagneriana" nella RMI, nella quale vengono recensiti quasi trecento tra volumi, biografie, guide e saggi vari; al catalogo si aggiungono le due importanti traduzioni da Musica dell'Avvenire e Opera e Dramma, oltre a vari altri scritti, guide tematiche, traduzioni. Analogo e costante impegno divulgativo conducono, sempre dalle pagine della rivista, le oltre quattrocento recensioni di pubblicazioni estere, in particolare di area tedesca e di musica antica, e sempre nell'intento di sprovincializzare un ambiente giudicato troppo chiuso e privo di riferimenti internazionali.

Infine, sulle pagine della RMI Torchi non manca di occuparsi della musica del tempo manifestando senza remore le sue personali opinioni, spesso fortemente critiche se non apertamente polemiche, in linea con l'indirizzo filowagneriano e di alternativa a Verdi, al Verismo e alla Giovane Scuola impresso dall'editore. Nella rubrica "Arte contemporanea" Torchi analizza dal 1894 al 1909 le opere dei principali protagonisti di questa stagione senza cedere a mere impressioni ma cercando le ragioni tecniche di un giudizio spesso negativo, quindi sempre con un metodo analitico e il più possibile obiettivo. Così Mascagni è tacciato di degenerazione del gusto e mancanza di vera drammaticità, causa un trattamento poco espressivo degli strumenti e in sostanza la mancanza di una tecnica pari con quella del sinfonismo contemporaneo; a Puccini si riconoscono ricchezza melodica e un periodare temperato, agevole, preciso, ma al prezzo di idee superficiali, armonie troppo facili e, a proposito di Tosca, un soggetto inadatto alla musica. Giudizi interlocutori, ma sostanzialmente positivi vengono dati alle prime opere di Rendano, alle forme diverse dal melodramma di Wolf-Ferrari, soprattutto a Bossi e naturalmente a Giuseppe Martucci. La posizione è più defilata e sobria circa Verdi, nei cui riguardi Torchi evita di esporsi se non nel saggio L'opera di Giuseppe Verdi e i suoi caratteri principali pubblicato in occasione della morte.

Partendo dalla critica alla musica italiana del suo tempo e in particolare dell'opera verista, di cui denuncia la pochezza drammaturgica e musicale, la via indicata da Torchi per un riscatto e un nuovo futuro della musica nazionale stava nell'assimilazione dei grandi risultati della musica europea, specie tedesca: filtrati però attraverso da uno studio serio e profondo della grande arte italiana del passato, in vista di un linguaggio moderno ma coerente con la tradizione più profonda.

Edizioni, saggi, versioni, bibliografia

Riassumendo: Eleganti canzoni ed arie italiane del secolo XVII, saggi antichi ed inediti della musica vocale italiana raccolti, annotati e trascritti per canto e pianoforte secondo antichi manoscritti o edizioni primitive, con basso continuo, Milano, Ricordi, 1894; A Collection of Pieces for the Violin composed by italian Masters of the XVII and XVIII Centuries, harmonized and arranged with pianoforte accompaniment, London, Boosey and Co, 1897; L' Arte musicale in Italia, pubblicazione nazionale delle più importanti opere musicali italiane dal secolo XIV al XVIII, tratte da codici, antichi manoscritti ed edizioni primitive, scelte, trascritte in notazione moderna, messe in partitura ed annotate, Milano, Ricordi, 7 voll., 1897-1907.

Nacquero sulla RMI: L'accompagnamento degl'istrumenti nei melodrammi italiani della prima metà del Seicento, I, 1894, pp. 7-38 e 666-671; Canzoni ed arie italiane ad una voce nel secolo XVII, I, 1894, pp. 581-656; I monumenti dell'antica musica francese a Bologna, XIII, 1906, pp. 451-505 e 575-615. E gli otto dedicati alla Musica istrumentale in Italia nei secoli XVI, XVII e XVIII: IV, 1897, pp. 581-630; V, 1898, pp. 64-84, 281-320, 455-89; VI, 1899, pp. 255-88 e 693-726; VII, 1900, pp. 233-51; VIII, 1901, pp. 1-42. Altri 23 saggi critici su musica e autori del suo tempo e recensioni a oltre 400 libri furono pubblicati nella RMI dal 1894 al 1921. Grande monografia è Riccardo Wagner. Studio critico, Bologna, Zanichelli, 1890; grande raccolta Studi di storia della musica, Bologna, Forni 1969 (rist. an. dei saggi sulla musica antica). Molto significative le traduzioni dal tedesco: E. Hanslick, Del bello nella musica (1854), Milano, Ricordi, 1883; R. Wagner, Musica dell’avvenire, Torino, Bocca, 1893; R. Wagner, Opera e dramma, Torino, Bocca, 1894; W. Mauke Il primo ciclo delle rappresentazioni wagneriane a Monaco, in RMI, II, 1895, pp. 690-702; E. Hanslick, Billroth, in RMI, II, 1895, pp. 324-331; H. P. Wolzogen und H. P. Neuhaus, L'anello del Nibelungo, Torino, Bocca, 1897; H. P. Wolzogen H. v. und H. P. Neuhaus, Parsifal di Riccardo Wagner: guida attraverso il poema e la musica con un'introduzione sulle fonti leggendarie del dramma di Wagner, Torino, Bocca, 1898-1914; R. Wagner, Il giudaismo nella musica, in RMI, IV, 1897, pp. 95-113. Infine si contano vari contributi alla «Gazzetta musicale di Milano», commemorazioni per l'Accademia Filarmonica di Bologna, dispense di lezioni di storia della musica.

Torchi ha goduto di immediata notorietà come vivace pubblicista e saggista e capace studioso ma è stato rapidamente accantonato già negli ultimi anni di vita. Relativamente recente lo studio più completo ed esaustivo: Caterina Criscione, Luigi Torchi. Un musicologo italiano tra Otto e Novecento, Imola, La Mandragora 1999, dalle cui copiose note deriva la citazione dei contributi più noti e aggiornati che segue. A. Galli, voce in Piccolo lessico del musicista, Milano, 1894, p. 454; F. Vatielli, Necrologia di Luigi Torchi, in RMI, XXVII, 1920, pp. 682-696; A. Toni, Luigi Torchi e gli ultimi trent’anni di vita musicale italiana, in Il primato artistico italiano, III, 1921/4-5, pp. 19-22; L. Ronga, Per la critica wagneriana, in Arte e gusto nella musica: dall’ars nova a Debussy, Milano-Napoli, 1956, pp. 355-359; G. Pestelli, La generazione dell’Ottanta e la resistibile ascesa della musicologia italiana, in Musica italiana del primo Novecento. La generazione dell’Ottanta, a cura di F. Nicolodi, Firenze, 1981, pp. 31-44; A. Ziino, Aspetti della critica wagneriana in Italia, in Wagner in Italia a cura di G. Rostirolla, Torino, 1982, pp. 315-407; A. Basso, Luigi Torchi e la musicologia italiana del suo tempo, in Recerca musicológica, XI-XII, 1991-92, pp. 231-241; M. Giani, Luigi Torchi traduttore di Wagner, in Tra le note. Studi di lessicologia musicale, a cura di F. Nicolodi e P. Trovato, Fiesole, 1996, pp. 93-104; G. Salvetti, Ideologie politiche e poetiche musicali nel novecento italiano, in RIM, 2000/1-2, pp.107-133; A. Sessa, Il melodramma italiano. Dizionario bio-bibliografico dei compositori (1861-1900), Firenze, 2003, pp. 471; I. Cavallini, Per uno studio della storiografia musicale in Italia nel XIX secolo, in Musica e storia, XIII, 2005, pp. 197-229; A. Caroccia, L’aurora della musicologia italiana, in RIM, XLIII-XLV, 2008-2010, pp. 337-379; B. M. Antolini, La musicologia in Italia nel primo quindicennio del Novecento: congressi, associazioni, edizioni, concerti, in Francesco Mantica e il Risorgimento civile degli italiani, a cura di M. Grande e G. Pitarresi, Reggio Calabria, 2009, pp. 65-126; M. F. Bertola, Nazione come categoria musicale: nazionalismo e nascita della "musicologia" in Italia nella polemica T.-Giani, 1895-1897, in RIM, XLVII, 2012, pp. 103-124; L. Bianconi et al., I ritratti del Museo della Musica di Bologna, Firenze, 2018, p. 619; M. Targa in DBI, 96, 2019.

Donata Bertoldi

Torchi e gli antichi Maestri

in Jadranka Bentini e Piero Mioli (a cura di)

Maestri di Musica al Martini. I musicisti del Novecento che hanno fatto la storia di Bologna e del suo Conservatorio

Bologna, Conservatorio «Giovan Battista Martini», 2021