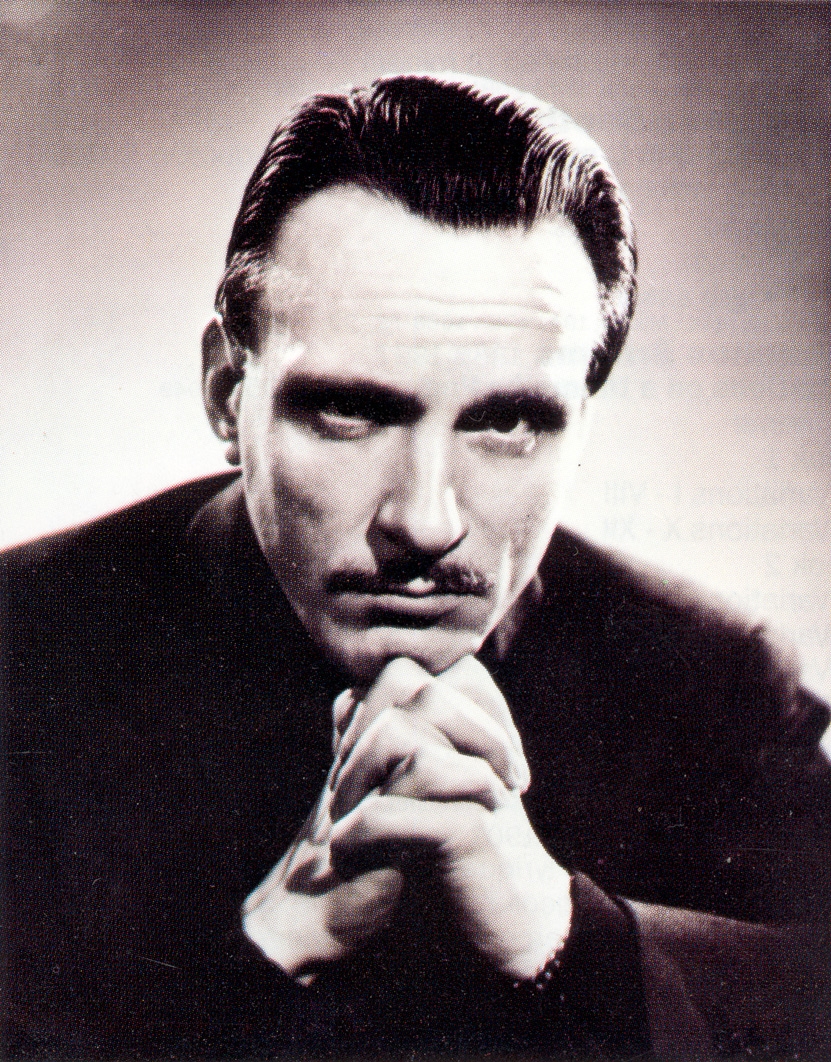

Arturo Benedetti Michelangeli

Arturo Benedetti Michelangeli (Brescia, 5.I.1920 - Lugano, 12.VI.1995).

Poche lezioni

Nel 1939, trionfatore al Concours International d’Éxécution Musicale di Ginevra, Arturo Benedetti Michelangeli (noto nel mondo musicale, quidi anche a noi, come ABM e tra gli amici come Ciro per la sua passione per Cirillino, personaggio del «Corriere dei piccoli») viene chiamato a insegnare al Liceo musicale “Giovan Battista Martini” di Bologna per chiara fama. Michelangeli è il più giovane dei docenti ma anche il più famoso. Non si esime dal farsi conoscere personalmente nella città e il 5 gennaio 1940 si esibisce nella stagione dei concerti organizzati dal Liceo. Nel programma di sala Francesco Vatielli tesse le lodi del maestro, "un’autentica rivelazione", e ne esalta "la tecnica perfetta, la delicatezza ed eleganza del tocco, la profondità e la finezza dell’interpretazione", qualità che il pubblico ammira nell’esecuzione di alcune musiche che lo accompagnano da tempo: le Variazioni su un tema di Paganini di Brahms, gli Jeux d’eau di Ravel, due sonate di Scarlatti, la Ciaccona di Bach rivista da Busoni. All’arrivo a Bologna Michelangeli ha solo vent'anni. Nato il 5 gennaio 1920 a Brescia, dopo i primi studi di pianoforte con il padre Giuseppe e sotto la costante supervisione della madre Angela Paparoni, viene affidato prima a Paolo Chimeri dell’Istituto Musicale “Venturi” di Brescia, poi, privatamente, a Giovanni Anfossi a Milano, che lo accompagnerà fino al 1939, ben oltre il diploma conseguito al Conservatorio “G. Verdi” nel 1934. Dopo il successo in due concorsi nazionali (secondo classificato a Genova nel 1936 e a Firenze nel 1937), l’avvio alla carriera concertistica giunge in seguito all’apparente disfatta al Concorso “Eugène Ysaÿe” di Bruxelles: un settimo posto (primo premio assegnato ad Emil Gilels), a causa, secondo alcune voci, del giudizio estremamente critico di Carlo Zecchi. Ma ABM non passa inosservato: la regina Elisabetta di Belgio, promotrice del concorso, lo invita a corte ad “accompagnare” il suo violino, un incontro che si rivelerà particolarmente proficuo durante la seconda guerra mondiale: sarà infatti l’intervento della principessa Maria José (figlia di Elisabetta di Belgio e moglie del futuro Umberto II di Savoia) che consentirà ad ABM di godere di particolari benefici e continuare a esibirsi nonostante il conflitto in corso.

Il 1939 è l’anno fatidico: il primo premio a Ginevra è suggellato dall’oracolare viatico di Alfred Cortot (membro della giuria): "È nato un nuovo Liszt". Il primo segnale del successo è l’offerta del citato incarico di docenza al Liceo Musicale di Bologna. Il direttore, Cesare Nordio, si mostra generoso e comprensivo verso ABM: sebbene la guerra limiti la vita concertistica, tournée in Italia e a Berlino, Ginevra, Zurigo, Barcellona tengono ABM spesso lontano dal Liceo. Nei documenti d’archivio conservati nella Biblioteca del Conservatorio di Bologna si legge di lunghe assenze del pianista: dal febbraio 1940, quasi subito dopo il suo arrivo, viene sostituito per diversi mesi da Giovanni Bonfiglioli; stessa situazione nel 1941, anno in cui a impedirgli di svolgere il suo incarico non sono solo i concerti, ma anche problemi di salute e la chiusura delle frontiere al rientro da una tournée da Barcellona. La fugacità della sua presenza non incide sulla stima che Nordio nutre per il giovane pianista, come dimostra la lettera scritta al Podestà di Bologna (21 gennaio 1941) affinché intervenga in favore di ABM presso il Ministero per l’assegnazione di una cattedra senza concorso, una richiesta motivata dalle seguenti ragioni: il pianista "ha dato prova indubbia di non comuni doti didattiche, di diligenza e serietà esemplari e con l’aureola luminosa della sua fama ha aumentato sensibilmente il prestigio dell’Istituto". E forse sono la sua fama e l’ammirazione che Nordio gli riserva a spiegare il compenso di 5000 lire ad ABM per un concerto della Stagione del Liceo nel 1941, contro le 1000 lire tributategli in un’esibizione dell’anno precedente. Non è certo un caso che Nordio, trasferitosi a Bolzano, nel 1949 chieda ad ABM di raggiungerlo per il progetto del Concorso Busoni e in veste di docente del Conservatorio da lui diretto.

Dal 1940 la celebrità di ABM è una parabola in crescita: è protagonista nei maggiori centri musicali italiani, dal Comunale di Bologna, il 15 maggio 1940 nel Concerto di Beethoven op. 73 (Imperatore) e il 18 maggio 1940 nel Concerto n. 1 di Liszt, all’esordio alla Scala, il 14 ottobre 1940 con il Concerto op. 73 di Beethoven e il Totentanz di Liszt; e si dedica alle prime incisioni discografiche ufficiali per La Voce del Padrone. Nel 1943 sposa Giuliana Guidetti, sua coetanea, che gli resterà accanto anche dopo la separazione e ne custodirà la memoria fino alla morte nel 2015 (i suoi ricordi si leggono in Vita con Ciro). Con la fine della guerra ABM può finalmente intraprendere senza ostacoli la sua carriera internazionale: Inghilterra, Svizzera, Belgio, fino agli Stati Uniti nel 1948, dove, sebbene non trionfi (non fu casuale che, ad eccezione di un breve tournée nel 1950, non vi ritornasse fino al 1966), lascerà testimonianza ai posteri del suo incontro musicale con Dimitri Mitropoulus in una registrazione del Concerto op. 54 di Schumann (New York, Carnegie Hall, 21 novembre 1948). Negli anni '50 l’attività concertistica è fervida; solo una sosta forzata nel 1954 (una grave malattia polmonare) lo bloccherà nel suo continuo peregrinare per il mondo: Sudafrica, Germania, Svizzera, Polonia, Cecoslovacchia, Libano. Falliti i tentativi di conciliazione con le regole dei Conservatori, l’impegno nel campo didattico viene profuso nei corsi di perfezionamento musicale che ABM tiene ad Arezzo fino al 1965, con una breve esperienza a Moncalieri nel 1961. Il decennio successivo è segnato dalla collaborazione con grandi direttori come Ettore Gracis, Carlo Maria Giulini, Herbert von Karajan, Sergiu Celibidache, dalla tournée in Unione Sovietica, dai concerti in Vaticano, da nuovi progetti quali l’istituzione a Brescia del Festival Pianistico Internazionale a lui intitolato e la fondazione di una casa discografica (BDM) con Nicola Filiberto di Matteo e Giuseppe Boccanegra. ABM è al culmine della sua carriera: ma, nel 1968, l’improvviso tracollo finanziario dell’etichetta discografica BDM con il conseguente sequestro dei suoi pianoforti segna il congedo definitivo del pianista dall’Italia.

ABM prende dimora stabile in Svizzera (prima nei pressi di Zurigo e poi a Pura) con l’intento di non suonare più in patria, promessa che manterrà a eccezione di un unico concerto di beneficenza a Brescia (1980), in memoria del suo caro amato papa Paolo VI, e di esibizioni nel territorio straniero del Vaticano. In Italia, tuttavia, tornerà a soggiornare per alcuni mesi all’anno fino alla morte nella sua baita in Val di Rabbi, tra le montagne trentine, e qui darà un suo contributo alla tradizione musicale locale con l’armonizzazione di 19 canti della Società Alpinisti Tridentini (Serafin. I 19 canti popolari armonizzati da Arturo Benedetti Michelangeli per il Coro della SAT, Fondazione Coro della SAT, Trento, 1997). Nel corso dei due decenni successivi al trasferimento in Svizzera la presenza di ABM in pubblico va gradualmente diradandosi. Un attacco cardiaco nel 1988 a Bordeaux durante un concerto lo riduce quasi in fin di vita. Eppure, dopo un anno dall’intervento, ABM riprende a suonare: nel 1992 è a Monaco a fianco dei Münchner Philharmoniker per festeggiare gli 80 anni di Celibidache (il direttore più affine alla sua poetica interpretativa); ancora un concerto ad Amburgo, l’ultimo, il 7 maggio 1993 con il suo amato Debussy; poi il ritiro dalle scene, fino alla morte il 12 giugno 1995.

Verità ed eredità

La biografia di ABM è ricca di aneddoti e di racconti implausibili di sua invenzione (partecipazione alla Mille Miglia, pilota d’aereo, discendente da Jacopone da Todi, laurea in Medicina): uno spirito burlone che contrasta con un'immagine pubblica dal portamento aristocratico, quasi ieratico, al punto da renderlo inaccessibile, immerso in una solitudine interiore incommensurabile, accettata dall’artista come componente inscindibile dalla sua ricerca utopica della Verità. ABM aspira alla perfezione intesa come sinonimo di un’oggettività nell’esecuzione musicale che annulli la figura dell’interprete (da qui la postura apollinea nell’atto esecutivo) per portare alla luce la Musica, una perfezione che per alcuni si tinge di freddezza. I maestri avevano plasmato il suo pianismo di un’aura rétro, tardo-romantica, con scelte di repertorio che di rado si affacciavano al contemporaneo. Il distacco dall'inattualità della formazione lo costringe a un lavoro di depurazione dalla stratificazione di orpelli romantici al fine di rivelare l’Opera, come scrive Piero Rattalino (2006). L’esecuzione è un viaggio iniziatico che lo porta a esercitare un controllo ossessivo del più piccolo dettaglio, possibile grazie a una conoscenza senza eguali dello strumento; da qui le continue richieste di pianoforti diversi, l’inflessibilità verso gli accordatori (Cesare Augusto Tallone, Guido Vicari, Angelo Fabbrini), le dispute con le case discografiche e con i responsabili della produzione, i concerti annullati a disprezzo delle penali altissime da pagare, poiché l’unica clausola di contratto a cui ritiene di dover adempiere è suonare al massimo grado delle sue possibilità. Con ABM, scrive Arbasino, eravamo "di fronte ad un perfezionismo d’una qualità che atterriva, perché era una versione drammatica e silenziosa della famosa Ricerca dell’Assoluto» (cfr. Il Grembo del suono, p. 13). Il pianoforte perde la sua connotazione di strumento a percussione per farsi voce di sonorità astrali, al limite dell’udibile. È questa ricerca che porta ABM a circoscrivere sempre più il suo repertorio: se negli anni '40 si rivolge ancora ai contemporanei (in verità con alcune scelte inspiegabili oggi giorno quali ad esempio il Concerto n. 1 di Peragallo), successivamente dimentica l’attualità e inizia a compiere una selezione anche tra i suoi compositori prediletti abbandonando gli Jeux d’eau di Ravel, gli Studi op. 10 di Chopin, L’isle joyeuse di Debussy, le Variazioni sinfoniche di Franck. A fronte della sua vastissima conoscenza della letteratura pianistica (un elenco dettagliato delle scelte si legge a cura di Stefano Biosa e Marco Bizzarini nella monografia), dai classici viennesi estrapola un ristrettissimo gruppo di opere elette (un numero esiguo di sonate di Beethoven, nessuna sonata di Mozart) con incursioni talvolta anche nel “meno noto” al pubblico come per esempio il Concerto K 415 di Mozart.

"Lo spartito contiene tutto; occorre saperlo leggere: nient’altro": questo è il motto di ABM esecutore e didatta. Il fine del suo insegnamento è il medesimo della sua attività artistica: penetrare la verità della musica. La struttura dei Conservatori non si addiceva né al suo ideale pedagogico, né alla sua vita da virtuoso itinerante, così che, nonostante il sostegno di Nordio, prima a Bologna e poi a Bolzano (con una tappa intermedia nel Conservatorio di Venezia), nel 1959 lascia l’istituzione e prosegue i corsi di perfezionamento intrapresi ad Arezzo nel 1953. Dopo l’esilio volontario in Svizzera, l’esperienza di Arezzo viene trasferita a Lugano (1969-1971), sempre all’insegna della gratuità per gli allievi e con un sostegno economico per i meno abbienti poiché, come afferma in un’intervista di Carlo Florino Semini (1969), "sapere è un diritto, conoscere è un diritto, non è facoltativo". ABM non vuole creare dei cloni: il suo metodo di insegnamento, sebbene sia azzardato definirlo tale, è una sorta di iniziazione all’arte musicale e pianistica condotta nel rispetto della individualità di ciascun allievo (esempi eclatanti sono Marta Argerich e Maurizio Pollini), col fine di renderli consapevoli della missione a cui sono chiamati e a cui devono assolvere tanto con la tecnica quanto con la volontà di scavo psicologico (cfr. Kozubek).

Benedetti Michelangeli incarnò Liszt non solo col suo virtuosismo trascendentale, inteso come facoltà spirituale capace di trascendere la realtà materica, ma anche nell’esercizio della generosità materiale e intellettiva verso gli allievi e in una personale quanto segreta concezione religiosa.

Bibliografia, discografia, videografia

Gli studi su Benedetti Michelangeli coprono ambiti eterogenei della sua figura d’uomo e d’artista: da biografie, ricordi e romanzi a indagini sul suo tocco pianistico, sulla sua incessante e sofferta ricerca di perfezione. Con i titoli già citati nel testo si offre una selezione della produzione più recente dalla cui lettura è possibile inferire ulteriori riferimenti: ABM, Il Grembo del Suono, a cura di Antonio Sabatucci, Milano, Skira, 1996; Alessandro Cecchi, ABM tra media, stile e discorso: la circolazione della performance musicale, in Registrare la performance. Testi, modelli, simulacri tra memoria e immaginazione, a cura di Michela Garda ed Eleonora Rocconi, Pavia, Pavia University Press, 2016, pp. 49-71; Roberto Cotroneo, Il demone della perfezione. ABM, l’ultimo dei romantici, Vicenza, Neri Pozza, 2020; Pier Carlo Della Ferrera (a cura di), La perfezione si fa musica: ABM, Azzano San Paolo, Castelli Bolis Poligrafiche, 2005; Sergio Della Mura (a cura di), ABM. Opinioni in ricordo del grande pianista a venti anni dalla morte (1995-2015), Empoli, Ibiskos, 2015; Angelo Fabbrini, La valigetta dell’accordatore, Firenze, Passigli, 2020; Cord Garben, ABM. In bilico con un genio, Varese, Zecchini, 2004; Adriana Ghislanzoni (a cura di), ABM. Ogni nota una goccia di cristallo, Roma, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 2014; Giuliana Guidetti, Vita con Ciro, a cura di Mino Rossi, Bologna, Edimedia, 1997; Lidia Kozubek, ABM. Come l’ho conosciuto, Palermo, L’Epos, 2003; Piero Rattalino, ABM. L’asceta, Varese, Zecchini, 2006; Piero Rattalino, “voce" ABM, in DBI, 2013; Cesare A. Tallone, Fede e lavoro. Memorie di un accordatore, Milano, Rugginenti, 2011; Armando Torno, ABM. Un incontro, Brescia, Morcelliana, 2007; Roman Vlad, Vivere la musica. Un racconto autobiografico, Torino, Einaudi, 2011.

Nonostante siano ben note ostilità verso l’incisione discografica e l'inattuale avversione per il mercato editoriale, di ABM restano tracce dell'intero percorso musicale, dal 1939, con la ripresa radiofonica del Concerto di Liszt n. 1 eseguito al concorso di Ginevra sotto la direzione di Ernst Ansermet (privo delle prime 36 battute), al 1993, con la registrazione dell'ultimo recital al Musikhalle di Amburgo. Ci limitiamo a citare le due recenti raccolte pubblicate dalla Warner Classics nel 2015 (14 CD in cui sono riediti titoli del catalogo EMI, La Voce del Padrone, Teldec, Fonit Cetra che coprono l’arco temporale dal 1939 al 1975) e dalla Deutsche Grammophon nel 2016 (10 CD con titoli dal 1971 al 1990). La videografia, così come la discografia, è in continuo arricchimento; per entrambi rinviamo al catalogo redatto da Stefano Biosa per il volume di Rattalino, al saggio di Alessandro Cecchi e al Centro di Documentazione "ABM" di Brescia (www.centromichelangeli.com).

Mariateresa Storino

Artur sarà il nuovo Ferenc

in Jadranka Bentini e Piero Mioli (a cura di)

Maestri di Musica al Martini. I musicisti del Novecento che hanno fatto la storia di Bologna e del suo Conservatorio

Bologna, Conservatorio «Giovan Battista Martini», 2021