Gian Felice Fugazza

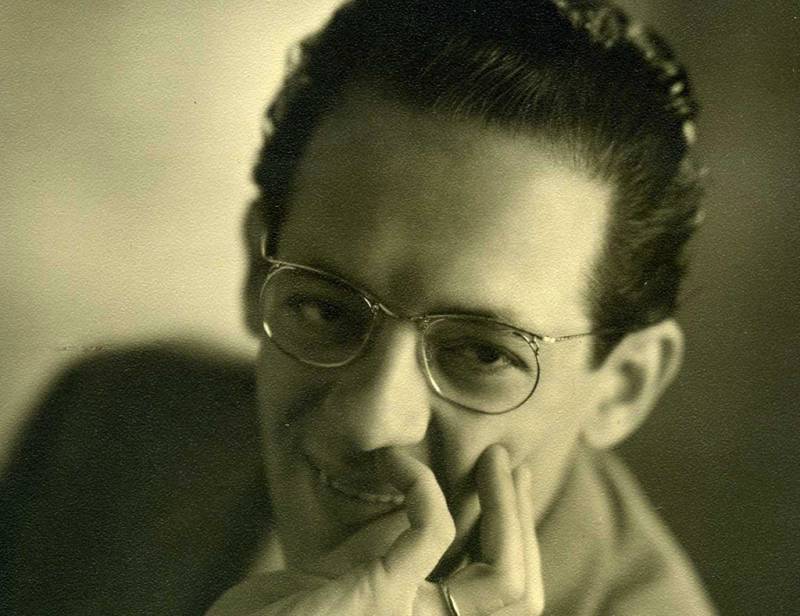

Gian Felice Fugazza (1922-2007).

Poliedrico, polifonico

Venerato dai fisarmonicisti, compositore di culto per gli appassionati di musica elettronica, Gian Felice Fugazza (poi noto più semplicemente come Felice) gode di una fama quasi nulla presso i più generici intenditori di musica ed è praticamente sconosciuto a tutti gli altri.

Le tracce lasciate da Fugazza (1922-2007) sono profonde non soltanto nel campo della composizione ma anche - e molto - in quello della didattica. Grazie all’insegnamento diretto e ai metodi pubblicati, la sua figura è ancora notevole riferimento per generazioni di fisarmonicisti.

La pasta del polistrumentista è manifesta fin dai primi studi musicali - tastieristici, percussionistici e di polifonia vocale - che portano Fugazza a imparare il pianoforte, l’organo, il vibrafono, la composizione e ad avvicinarsi (fuori dal Conservatorio, da autodidatta) alla fisarmonica, quasi per gioco, giacché gli occorreva, a suo dire, uno strumento portabile per divertirsi con gli amici durante gite in campagna. E anzi pare che, con gli stessi compagni di divertimenti, Fugazza avesse scommesso che avrebbe imparato la fisarmonica da solo, in poco tempo, senza certamente immaginare però che ne sarebbe diventato uno dei più esimi esponenti in Italia. Negli anni '40 inizia così una brillante carriera di fisarmonicista, compositore ed esperto dello strumento, inaugurata dalla collaborazione con la ditta Dallapè di Stradella al fine di realizzare un modello di fisarmonica “liturgico” che sostituisse gli organi delle chiese danneggiate nel corso della guerra. Fugazza peraltro si esibisce in Vaticano col nuovo strumento alla presenza di Pio XII, eseguendo, oltre a trascrizioni di Bach e Frescobaldi, una delle sue prime composizioni, un Preludio e Fuga (che avrebbe pubblicato nel 1948 con la “Farfisa” di Ancona).

Già molto propositivo e aperto ai diversi generi musicali, forma nello stesso periodo un suo quartetto col quale suonerà ballabili e la musica leggera dell’epoca. Così decolla la vita musicale di Fugazza, tra la composizione, l'esecuzione e anche la didattica. Pubblica diversi metodi per fisarmonica e numerosi corsi per bambini; testi didattici a partire dal solfeggio; trascrizioni da Bach a Czerny, riduzioni varie e adattamenti anche di musica del '900 come Gershwin, Khačaturjan, Mascagni. A metà degli anni ’50, quando è insegnante all’Istituto musicale di Pavia, elabora il primo programma didattico per il corso conservatoriale di fisarmonica. La figura di Fugazza maestro è molto importante e autentica, perché si è sempre espressa in totale integrità con tutte le altre attività e sempre nel segno della pratica (autore di testi, sì, ma anche insegnante partecipante). Già nel 1958 (a soli 36 anni) veniva eletto professore onorario al conservatorio di San Paolo in Brasile e l’anno successivo vedeva purtroppo sfumare, nonostante il primo posto in graduatoria, la cattedra al Conservatorio di Roma. Saranno di consolazione l’Oscar mondiale conferitogli a Pavia, contestualmente alla delusione, e una durevole collaborazione col Conservatorio bolognese (fino al 1992) dove nel 1971 aveva istituito il primo corso di musica elettronica. L’insegnamento assorbirà particolarmente Fugazza, tanto che negli anni '70 e ’80 diraderà di molto la sua attività di compositore per dedicarsi all’esplorazione e alla trasmissione del sapere riguardo alla musica elettronica.

Compositore e sperimentatore

La modalità compositiva prediletta da Felice Fugazza è quella polivocale, complice la formazione organistica. Un’abitudine, quella di trasportare un tecnica appresa all’organo ad altri strumenti, che ha illustri predecessori (César Franck o Anton Bruckner, per citarne un paio) e che in Fugazza è piuttosto provvida perché con il grande dispositivo a canne la fisarmonica è ben apparentata. Così il giovanile Preludio e fuga, oggi nel repertorio di tanti fisarmonicisti, è un classico brano bipartito alla maniera del primo barocco (Buxtehude e Bach sembrano i riferimenti più evidenti) di appena quattro minuti, con una coda a mo’ di corale. La cifra stilistica è improntata già con questo pezzo, cui seguiranno altre composizioni, sebbene più elaborate, sulla stessa scia: toccate, preludi, fughe, canoni per esempio.

Un’altra composizione di rilievo è Danza di fantasmi (1950). Qui il compositore dimostra anche una notevole abilità nella gestione delle sonorità e dei ritmi. In tre minuti circa si succedono diverse danze, alcune più ordinate, altre più rapsodiche o misteriose, altre ancora scombinate (è un tipo di umorismo “meccanico” che Fugazza riproporrà anche nella musica elettronica) e pure una marcia che ricorda L’apprendista stregone di Dukas. È questa solo la prima di una serie di danze dedicate al fantastico e all’esotico (Danza di gnomi, Danza orientale ecc.), dove domina sempre l’ironia: nella Danza di gnomi l’indicazione iniziale è “con arguzia”. Con il Mosaico Español, dello stesso anno, Fugazza incede anche nel folclore straniero. Si tratta evidentemente di un pezzo evocativo, ispirato ad Albéniz e Granados, forse un po’ troppo sfacciatamente pittoresco e scontato in certi passaggi, ma è parecchio suadente la melodia portante nella prima parte.

Così come i preludi e le fughe erano stati un modo per trasferire lo stile barocco sulla fisarmonica, anche la forma classica costituì per un Fugazza ormai affermato un impianto per composizioni più mature. Sonatina (1952), che ricalca appunto la forma sonata, ha di classico solo l’impostazione. Si tratta infatti - cosa di certo frequente nella scrittura musicale di quegli anni, ma non nella letteratura standard per fisarmonica - di una ricerca armonica sulla possibilità dell’interazione tra le scale. Divisa in tre brevi tempi, cioè Allegro vivo, Lentamente, Allegro con spirito, è di difficile esecuzione giacché la successione di suoni e ritmi non è affatto intuitiva ma richiede attenta lettura e coordinazione. All’ascolto, dunque, si rivela una continua sorpresa. La sua fortuna ne ha seguito la forma: la Sonatina è ormai un classico, nonché pezzo obbligatorio in molti concorsi per fisarmonicisti e inserito nei programmi ministeriali di Conservatorio. A una certa “serietà” Fugazza ha, come si è segnalato, affiancato sempre l’ironia e la leggerezza, soprattutto nell’attenzione ai più piccoli. Oltre alla didattica, particolarmente folta è la sua produzione di musica indirizzata ai bambini. Le due raccolte Pierino si diverte e I successi di Pierino costituiscono di certo un importante corpus di composizioni per giovani principianti.

Negli anni ’70 e ’80 l’attività di fisarmonicista incontra quella di esploratore della musica elettronica, un “genere” in ascesa evidente, tanto nell’ambiente colto quanto in quello pop. Fugazza si dedica principalmente alla sonorizzazione di programmi televisivi e audiovisivi in genere, ma ha modo di sperimentare e di piantare la propria bandierina di pioniere dell’epoca, anche perché ciò che realizza viene da un interesse iniziato ben prima, fin dagli anni ’50, ossia agli albori di questa nuova espressione musicale. La sua storia con la sperimentazione comincia almeno alla fine degli anni ’50, quando inizia a collaborare con la Farfisa che di lì a poco diventerà un’importante produttrice italiana di tastiere elettroniche, fino a diventarne direttore generale. Intanto, nei primi ’60, grazie a lui si realizzeranno il Syntaccordion e il Cordovox, i primi esemplari di fisarmoniche elettroniche. L’unico disco di musica elettronica di Fugazza dato alle stampe è Megamoog, un LP uscito nel 1975 e ormai introvabile nella sua versione “fisica” se non sul mercato dei collezionisti (conseguentemente a un prezzo piuttosto elevato). Presenta 13 brevi tracce di sperimentazione col sintetizzatore, che il compositore conosceva bene da teorico e da pratico. Si tratta di un lavoro tardivo rispetto all’esplorazione dello strumento che già era stata fatta all’estero (Milton Babbitt, per citare un caso esemplare dei risultati avanguardistici e “accademici”; Walter Carlos, come riferimento a una dimensione più pop), ma che ha il pregio di tentare un’applicazione della nuova sostanza (che si intende strutturale e timbrica, ma anche intenzionale) alle forme classiche. Ci sono brani dal titolo Barcarola, Valzer, Marcia, ai quali tuttavia vengono aggiunti gli attributi di “sgangherato” e “scombinato” giacché è proprio nell’idea discreta, spezzata, di una composizione elettronica che una forma classica viene decostruita e poi ricomposta secondo una nuova forma mentis, quella del compositore elettronico. Fugazza sa che la musica elettroacustica è tale non tanto quando semplicemente fa uso di strumenti elettronici, bensì quando l’idea acusmatica informa la concezione musicale. La composizione è cioè diversa non soltanto timbricamente, ma ontologicamente, nella sua essenza, nel suo concepimento, nella sua progettazione.

Dalla prima Barcarola che apre il disco, ascoltiamo un’oscillazione marionettisitca, una modalità sempre un po’ meccanica, da balletto futurista, che pare voler ricordare costantemente all’ascoltatore il ruolo preminente della macchina: fredda, inquietante e “stonata” (stonata per l’assuefatto orecchio umano a un sistema acustico ormai archiviato nella memoria della tradizione e però comunque riesumato di continuo). Così si procede per la grottesca Marcia, per i Valzer ubriachi, la parodistica Tripsody, il percussivo Accelerazioni (uno studio sul ritmo) e i pezzi danzati, che strizzano l’occhio al folclore subequatoriale ma anche anticipano il gusto da discoteca che avrebbe preso il sopravvento qualche anno dopo. Tecno Shock e Nel buio sono brani d’atmosfera quasi cinematografici, mentre Dramma in officina conserva un sapore e un titolo dell’avanguardia italiana cui Russolo diede l’avvio all’inizio del secolo: incalzanti e ossessivi sono i suoni che lo caratterizzano e magari c’è un significato politico - che si evincerebbe soltanto dal titolo - nel denunciare le morti sul lavoro (ma forse il dramma è semplicemente l’alienazione che un certo di tipo di lavoro procura).

Il contributo di Fugazza alla musica elettronica, come accennato, non si esaurisce nella composizione, si concretizza bensì anche nella sua versione teorica, con un libro sul sintetizzatore (per l’editore Bèrben e ormai, ahinoi, fuori commercio) e la curatela di un volume di Giovanni Perotti sul sistema MIDI (1990). Pubblicato nel 1974, Il sintetizzatore è ancora oggi forse la più diretta ed elementare introduzione allo strumento che negli anni successivi sarebbe stato destinato a dominare lo scenario acustico forse più nella musica pop che in quella “classica”. “È tempo di sintetizzatori, non c’è dubbio!”, esordisce l’autore, avendo capito quanto ormai ne fosse inarrestabile la diffusione.

Proprio perché scritto su un dispositivo sonoro a uno stato poco più che iniziale (ma il cui sviluppo correva con la velocità tipica delle innovazioni tecnologiche), il libro sarebbe risultato datato già alle stampe (per esempio si parla di una tastiera inevitabilmente monofonica, quando si stavano diffondendo proprio in quegli anni i sintetizzatori polifonici) e questo Fugazza lo sapeva bene, al punto che avvertiva nella premessa: “il tipo di sintetizzatore di cui possiamo occuparci oggi potrebbe essere già superato domani mattina”.

La sistemazione delle nozioni è chiara e ordinata, con tanto di grafici e immagini: definizione dello strumento, struttura elettronica, caratteristiche dei circuiti, descrizione degli oscillatori e dei filtri, controller ecc. Tutto in una sessantina di pagine, con mirabile capacità di “sintesi” appunto.

Nel 1983 è sua la penna divulgativa più letta in Italia sulla musica elettronica. Compila infatti la voce Musica elettronica nel DEUMM della UTET.

Opere, metodi, trascrizioni e altro

Composizioni edite: Atlante musicale: sei tempi di danza per fisarmonica, Milano, Ricordi, 1956; Cartoni animati: pezzo caratteristico per fisarmonica sola, Ancona, Farfisa, 1954; Danza di fantasmi: pezzo caratteristico per fisarmonica, Ancona, Farfisa, 1950; Farfisino si diverte, Ancona, Bèrben, 1967; I successi di Pierino, sei pezzi facili per fisarmonica, Ancona, Bèrben, 1956; Mosaico Español: pezzo caratteristico per fisarmonica, Ancona, Farfisa, 1950; Pierino si diverte: sei pezzi facili per fisarmonica, Ancona, Bèrben, 1952; Sonatina, Ancona, Bèrben, 1952.

Metodi: Metodo per fisarmonica: sistema pianoforte e cromatico (con Emilio Cambieri e Vittorio Melocchi), Ancona, Bèrben 1952; Solfeggi parlati e cantati: corso completo nelle chiavi di violino e di basso (con E. Cambieri e V. Melocchi), Ancona, Farfisa, 1956; La tecnica del vibrafonista: lezioni pratiche e progressive, Ancona, Farfisa, 1959; Manuale degli accordi in uso nella moderna musica leggera, con aggiunta di esempi per l'applicazione pratica, Ancona, Bèrben,1972; Pagine celebri per organo elettronico, Ancona, Bèrben, 1971.

Trascrizioni: J. S. Bach: composizioni scelte trascritte per fisarmonica (con E. Cambieri e V. Melocchi), Ancona, Farfisa, 1954; Rapsodia in blu: adattamento per fisarmonica di Felice Fugazza, Milano, Ricordi, 1956; Cavalleria rusticana: intermezzo / Pietro Mascagni; adattamento per fisarmonica di Felice Fugazza, Milano, Sonzogno, 1957; Danza delle sciabole, da Gayaneh di Aram Khačaturjan: trascrizione per fisarmonica di Felice Fugazza, Milano, Ricordi, 1957; Thaïs, Meditazione: per fisarmonica sola / Giulio Massenet; adattamento per fisarmonica di Felice Fugazza, Milano, Sonzogno, 1957 (con E. Cambieri e V. Melocchi), 35 studi scelti dalle opp. 599-849-636 / C. Czerny, Ancona, Farfisa, 1958.

Dischi: Megamoog, World Produzioni Discografiche, Roma, Minstrel, 1975. Testi: Il sintetizzatore, Ancona, Bèrben, 1970; “voce” Musica elettronica, in Dizionario enciclopedico universale della Musica e dei Musicisti, Torino, UTET, Il lessico, vol. I, 1983, pp. 120-131.

Curatele: Valter Poles, La composizione nella musica leggera: scrivere una canzone, la scrittura pianistica, l'esame SIAE come melodista o compositore, come partecipare ad un festival, Ancona, Bèrben, 1990; Angelo Perotti, Midi: computer e musica, Milano, Jackson, 1990.

Federico Capitoni

Fugazza, fisarmonica ed elettronica

in Jadranka Bentini e Piero Mioli (a cura di)

Maestri di Musica al Martini. I musicisti del Novecento che hanno fatto la storia di Bologna e del suo Conservatorio

Bologna, Conservatorio «Giovan Battista Martini», 2021