Pellegrino Santucci

Pellegrino M. Santucci (Montecastello di Mercato Saraceno, 29.I.1921 - Bologna, 24.VII.2010).

Una basilica come regno

Chi, nella seconda metà del Novecento e oltre, fra musicisti e musicologi di Bologna e fuori, non è passato per i Servi di Strada Maggiore, non ha visitato la cappella, non ha chiesto lumi al maestro, non ha suonato l'organo relativo, non ha cantato nel grande coro o suonato nella relativa orchestra? Nessuno, forse; ma il tempo passa e travolge, perde la memoria, compie ingiustizie. E la si faccia, questa giustizia.

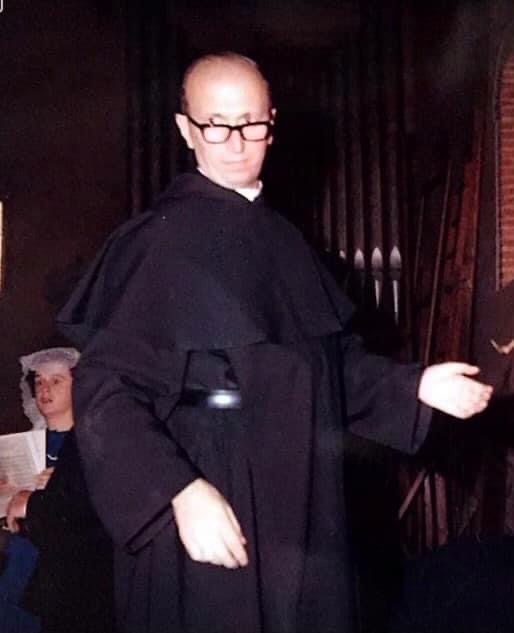

Nato a Montecastello di Mercato Saraceno (Forlì-Cesena) il 29 gennaio 1921, un giovane ed esuberante romagnolo battezzato come Cesio Santucci entra nell'ordine dei Servi di Maria nel 1933 con il nome di Pellegrino. Padre Pellegrino M. Santucci O.S.M. compie gli studi medi a Ronzano, Reggio Emilia, Montefano, Roma e quelli teologici a Roma, dove viene ordinato sacerdote nel 1944. Nel 1947 è nominato maestro di cappella in S. Maria dei Servi a Bologna. Nel 1949 si diploma in composizione al Conservatorio di Pesaro, dopo quattro anni di studio, e poi comincia a insegnare Musica corale a Pesaro per passare agli istituti di Venezia e Firenze e al Pontificio Istituto di Musica Sacra in Roma. Lavora instancabile come sacerdote, maestro di cappella, compositore, docente, organizzatore, maestro concertatore e direttore d'orchestra, divulgatore per decenni e decenni. Già anziano, intona le Lamentationes Jeremiae Prophetae, l'ultima opera sua che viene eseguita ai Servi il 1° ottobre 2003, e il 24 luglio del 2010, dopo lunga malattia, muore in quella Bologna che s'era sempre rifiutato di lasciare.

La musica, la musica tutta sarà stata il frutto principale della creatività di Padre Santucci, ma della sua vita pratica e quotidiana il frutto primo è stato certamente un organo, lo strumento dei Servi, quell'organo che troneggia ancora nella basilica ed è meta tanto di organisti quanto di musicisti in genere, storici, amatori, curiosi, turisti, spettatori insomma. Fra il primo Cinquecento e il tardo Ottocento ai Servi di Bologna avevano suonato ben cinque organi, diversi di foggia, dimensione e posizione, ma negli anni '20 del '900 ne era rimasto attivo uno solo, purtroppo sempre meno efficiente nel tempo. Ecco dunque che, fra molti entusiasmi e alcune polemiche, verso il 1960 il maestro di cappella propose e il superiore della provincia di Romagna padre Giuseppe Gherardi approvò la costruzione di uno strumento nuovo, un organo “onnipotente” che sapesse tradurre ogni repertorio antico e moderno, barocco e romantico e quant'altro. Costruito dalla ditta Tamburini di Crema con la superiore consulenza di Luigi Ferdinando Tagliavini, l'organo grandioso che suona oggi così autorevolmente risale al 1967 e vanta quattro tastiere di cinque ottave (tre manuali, una pedaliera), 58 registri reali e 4200 canne. A trasmissione meccanica, lo caratterizzano intonazione e timbrica nitida e brillante, chiara gerarchia di corpi (grand'organo, positivo, eco, pedale), canne di stagno o rame o leghe (mai zinco), legni pregiati quali bosso ed ebano, soluzioni italianissime come principali e ripieni alla Antegnati, flauti alla Callido, ance alla Serassi, pressione d'aria fra i 40 e i 50 millimetri d'acqua. Quando il vecchio organo riusciva a suonare, «ogni concerto era un miracolo!» esclamava sorpreso padre Santucci. Nessun dubbio sul nuovo, inaugurato solennemente il 1° aprile 1967: senza sorprese di sorta, ogni suo concerto è un miracolo di tecnica, storia, musica, liturgia e quindi, anche, di umanità e di fede.

Sacrae Cantiones

Il Concilio Vaticano II fu celebrato in Roma dall'11 ottobre 1962 all'8 dicembre 1965. Quando finì, da parecchi mesi padre Santucci aveva pubblicato quattro messe “volgari” che potevano rappresentare al meglio le istanze conciliari (di lingua nazionale e canto permesso a tutti i fedeli) ma con una «premessa indispensabile», di squillante marchio santucciano: vogliono una musica facile? bene, ma non tutti i compositori sono capaci di farne; questo di Pasqua a Bologna sia stato il battesimo del fuoco; la parte assegnata all'assemblea è davvero poca, facile, ragionata, conciliare; all'organista necessita comunque una buona preparazione specifica; la versione è per voci e organo, ma è disponibile anche una versione per archi e ottoni (scandalo gli ottoni? ma se sono strumenti nobilissimi!). mIdentico, ovviamente, lo schema delle quattro partiture: 1. Preghiera e Invocazione (Kyrie); 2. Inno di lode (Gloria); 3. Professione di fede (Credo); 4. Canti di acclamazione (Sanctus e Benedictus); 5. Saluto di pace (Agnus Dei). Di varia origine l'intitolazione (anche salmodica) e così diverso l'organico vocale ma sempre con organo e risposte dell'assemblea: Missa «vulgaris prima», «In novitate spiritus», a 4 voci dispari; Missa «vulgaris secunda», «Laetamini in Domino», a 3 voci dispari; Missa «vulgaris tertia», «Bene psallite», a 3 voci par; Missa «vulgaris quarta», «In iucunda tristitia», a 2 voci pari. Mezzo secolo è passato, da allora, e come funzionino spesso le messe volgari nelle chiese dell'orbe terracqueo è risaputo: la buona volontà di padre Santucci era fuori discussione, la sua musica è lì che aspetta. Da una possibile liturgia moderna alla più varia musica religiosa. Sono numerose le intonazioni dell'Ave Maria, da quella per solo, coro e organo che nel 1968 vinse il 2° premio al concorso della Santa Casa di Loreto a quelle per tenore, per contralto, per coro a cappella. Sottilmente mariana è anche la Berceuse manoscritta del 1986, perché il tema principale ricorda l'inizio dell'antifona Ave Maris Stella: composta per tromba e archi, fu poi variata d'accompagnamento dall'autore stesso, certo memore di antiche consuetudini. Arpa e organo suonano l'Alleluja Modo II e Wachet auf, manoscritti del 1993 dedicati all'arpista del Comunale Annamaria Restani: se il primo è tutto d'invenzione, il secondo comincia alludendo al primo preludio del Wohltemperierte Klavier di Bach e prosegue facendo la parodia dell'omonimo corale di Johann Sebastian (il corale preferito dall'autore, forse, adottato anche altrove e per esempio nel manoscritto Corteo dei Magi del 1968 per coro, tromba, organo, orchestra).

Se l'organo era il maestoso re degli strumenti, la buona regina, per Santucci, doveva essere la tromba. Eccola impiegata, fra l'altro, nel Laudario di Cortona, 8 composizioni per tromba e organo (1979): su temi del venerabile codice dugentesco percorso da movenze e cadenze di carattere medievale l'autore passa da momenti di forza e passione a momenti di schietta esultanza popolare, all'occorrenza chiedendo ai due strumenti un impegno esecutivo straordinario. È il coro a sillabare il mottetto Alleluja - O Filii et Filiae, sull'omonimo inno pasquale composto nel 1494 dal francescano Jean Tisserand, ma solo dopo un sostanzioso preludio per tromba e organo. Ancora tromba e organo: nell'originale Rapsodia Ebraica (manoscritto del 1987), che elabora melodie di varie tradizioni ebraiche sul tema principale dell'inno trisagio Tre volte Santo; nell'ispirato inno ambrosiano Veni Redemptor gentium mediato dalla frequentazione di Bach; nella tarda intonazione dell'antifona Salve Regina, dove il fiato canta e le tastiere commentano (il manoscritto è datato al 2001); nell'ancora più tarda intonazione di Victimae paschali laudes (manoscritto del 2003), fondata sulla melodia dell'antichissima sequenza, aperta su canone, tanto radiosa quanto solenne.

I Dieci Corali per organo su melodie gregoriane (1969) sono pezzi che la liturgia può adottare liberamente, selezionandoli a seconda delle esigenze, e con l'eccezione dell'Alleluja che compare due volte sono tutti diversi e privi di un ordine utile (che non sia l'ultimo, degno appunto della posizione finale). Sono corali che denunciano i canti fermi su cui rampollano, anche da messe; si bilanciano fra modo maggiore e modo minore; e soprattutto corrono belli, forti e vispi tra l'Allegro vivacissimo del primo, il Vivacissimo del terzo, il Maestoso del sesto e dell'ultimo, con qualche difformità come il Larghissimo che chiude l'ottavo e il Gloria che non solo vuole “assai moderato” ma a un certo punto nel rigo basso pone il coro che canta «Laudamus te» e il resto. Corali sono, certo, e non di rado ostinatamente, a volte quasi pesantemente accordali, ma non senza eccezioni: come esempio valga Fantasia e fuga con corale, pezzo che risuona «super Kyrie cum jubilo».

Nel catalogo santucciano un solo canto cristiano può essere il cantus firmus di un'opera intera: il Dies irae, 11 partite per organo sull'omonimo tema gregoriano (s.a.) è più generoso di cambi di battuta che di segni dinamici e indicazioni espressive (appena «molto legato», «sempre ben legato», perfino «con molta grazia»). Anche di contrasti, è generoso: il tema o partita n. 1 vuole in Moderato, il n. 2 è più mosso e fiducioso verso il registro di tromba, i nn. 3 e 4 stanno senza indicazione, il n. 5 è Arioso e dà spazio al registro di cornetto, il n. 6 procede in Andantino mosso e preferisce il registro di viola, il n. 7 è un lungo thema fugatum in «poco mosso», il n. 8 precisa Andante moderato e chiede nuovamente il registro di tromba, il n. 9 è un Allegro che sorprende (qui e altrove, proprio perché veloce in contesti solitamente moderati), il n. 10 torna al Mosso con spicco di voce umana, il lungo n. 11 esige un «tempo giusto ad libitum un po' Maestoso» con ricchezza di ance e ripieni nonché un finale «pesante». Inaspettata, verso la metà dell'ultima partita giunge una cadenza libera che su tre battute staglia linee lunghe e grosse da rendersi come «gruppi di note ribattute variamente con o senza croma puntata con pedale» («non ribattuta e più lunga» la quarta).

Meno rigorose e più comode, più gentili, le 13 partite per organo furono curate dal dedicatario Andrea Macinanti per la pubblicazione del 1995. Un Andante grazioso in 6/8 è la modesta paginetta del tema, 14 battute di cui la penultima in 9/8: a seguire sono le 13 variazioni tutte in re min. e quasi tutte lente o variamente moderate, tranne la quarta che vuole Vivace e la decima che vuole Spiritoso. Non sempre sono staccate, nel senso che una può confluire nella successiva senza soluzione di continuità; due sono in canone, all'ottava e alla quinta; sempre molto diverse l'una dall'altra, sono piuttosto brevi con la sola eccezione della dodicesima, un lungo Largo “in otto” che distribuisce un canone alla quinta sulle quattro voci di un'esposizione di fuga (col soggetto sforzato su sette note e trillato sull'ottava). Senza anno di stampa è la raccolta, invero originale, degli Oktoechoi per organo [e tromba], e anche senz'accento figura la parola sdrucciola del titolo (da leggersi októechoi). Si tratta della teoria del canto gregoriano, così nominata dal parallelo e similare rito bizantino: quel canto divino che era sorto spontaneo dalla fede e dalla devozione di tanti paesi del mondo nel corso di quasi un millennio, verso il Mille cominciò a essere regolamentato (come sempre e per facile esempio nella lingua, all'opposto dell'odierna realtà degli studi, la pratica e la teoria furono due momenti distinti e successivi, e di molto). La regola fu questa: tutti i canti plurisecolari sarebbero da distribuirsi a quattro modi o échoi principali (propriamente autentici) e altri quattro secondari (propriamente plagali), otto in tutto, a seconda dell'estensione della gamma e di altri elementi fra cui il suono o nota finale. Il primo e il secondo, infatti, terminano sul Re, il terzo e il quarto sul Mi, il quinto e il sesto sul Fa, il settimo e l'ottavo sul Sol.

Fra tanti, e immancabilmente prediletti corali all'antica, Santucci non sdegnò la “moderna” sonata. La Sonata per organo sembra reclamare l'appartenenza al genere fin dal frontespizio, là dove comunica subito i movimenti di Allegro vivo, Adagio cantabile, Allegro con corale; e in questa codetta quasi contraddittoria imporre però, ancora una volta, il sigillo della personalità e passione stilistica dell'autore. Ma non basta, perché se l'Allegro iniziale (qui non più specificato come vivo) abbonda di acciaccature quasi pianistiche, se il lungo Allegro finale (che finisce «più allegro assai» e «poco meno») a un certo punto si dichiara esattamente citando e ponendo al pedale il canto fermo di un Alleluja, lo stesso Adagio (qui «non troppo», non più cantabile) inserisce e confessa il canto gregoriano prima al manuale alto e poi al pedale.

Dedicata ai fratelli Pietro e Arrigo Luca, fraterni amici, La cometa Kohoutek (1973) consta di sole 16 pagine di musica per tre tastiere d'organo e appena un po' di coro femminile ad libitum (l'acclamazione Lumen Christi e la risposta Deo Gratias, che la liturgia della veglia di Pasqua pronuncia mentre il celebrante porta in processione il Lumen pasquale, un cero o anche una luce di stella o cometa, onde accendere le candele dei fedeli). Comincia «a piacere ma con severità», reca indicazioni come «agitato, doloroso», ha chiare ambizioni descrittive: dopo una parte senza tempo e senza titolo, una seconda e brevissima riguarda l'apparizione della cometa, la terza è un Maestoso che leva un inno alla cometa, la quarta mima lungamente e «con eleganza» la danza della stessa, la quinta è un'Elegia in Andante che piange la morte della singolare protagonista. Audace, moderno, splendente di nome o meglio di soggetto e di fatto o meglio di musica, il poemetto organistico di Santucci conferma la prassi del frequente cambio di tempo ma soprattutto scarica dei «gruppi di accordi nella zona bassa col braccio» che molto tengono del cluster, e doppiano e triplicano il loro effetto passando alla zona media e poi alla zona acuta della gamma sonora. Per la cronaca, la cometa fu scoperta nel 1973 dall'astronomo cecoslovacco Luboš Kohoutek: nonostante la modestia dello spettacolo celeste il fenomeno fu accolto dalla stampa con una simpatia che promosse diverse applicazioni e citazioni cinematografiche, televisive, grafiche, anche musicali di ogni genere.

Se la Cometa Kohoutek rappresenta la punta avanguardistica della produzione per organo, all'Hortus conclusus. 52 corali per organo su melodie gregoriane (dalle Feste della Beata Vergine Maria) del 1970 spetta piuttosto una posizione di centralità tradizionale. Ispirati alla simbologia dell'hortus conclusus (il medievale “giardino chiuso” che nei monasteri, nei conventi e nelle corti rappresentava una forma di benefico isolamento dai pericoli della realtà), i corali danno titolo, in genere dalle litanie mariane, ad altrettanti e sempre citati cantus firmi, con a volte evidentissimi richiami contenutistici. Indimenticabile la dedica apposta: polemica? ironica? plebea? Catastrofica, si direbbe piuttosto, apocalittica, quasi dantesca o shakespeariana: ma in fondo solo irrimediabilmente scorata, se non è poi detto che questi «becchini della Musica Sacra» siano proprio coloro che l'hanno fatta coscientemente fuori. Responsabile della morte sarà stato il mondo, piuttosto, con la sua indifferenza e ignoranza della migliore tradizione musicale.

Tetragono

Stante la versatilità della figura di Padre S., la segnalazione dei materiali utili alla sua conoscenza deve essere particolarmente articolata: il catalogo delle musiche, gli scritti principali, la bibliografia e la discografia saranno i quattro angoli del discorsetto relativo a un personaggio invero quanto mai tetragono.

Un catalogo completo non esiste, difficile essendone la redazione a causa di opere spesso stampate "in casa", rimaste manoscritte, note in più versioni, a volte anche soltanto attribuite. La produzione organistica è presente nel progetto bolognese Una Città per gli Archivi (a cura di Armando Antonelli) ed è stato effettuato da Roberto Cavrini, attuale organista dei Servi (nonché nipote di Padre S.): cfr. www.cittadegliarchivi.it. Un catalogo per organo più ricco è quello apposto all'articolo di P. Mioli citato più oltre e risultante da più confronti (anche grazie ai cataloghi di Bongiovanni, Carrara, Eco, Schola, Zanibon): lo compongono più di cento opere fra cui diversi Benedicamus Domino e Pastorali, molte composizioni mariane, moltissimi corali. Si possono citare i Dieci Corali per organo su melodie gregoriane (1969), La cometa Kohoutek (1973), il Laudario di Cortona per tromba e organo (1979), la Vita di Maria per flauto e organo (1985), Dies irae per organo sull'omonimo tema gregoriano (s.a.). La bella Pastorale per orchestra in Fa magg. è stata trascritta da Massimo Martinelli per la Banda musicale dell'Arma dei Carabinieri da lui diretta, ed eseguita il 12.VI.2019 presso la Sala Europa di Bologna.

Dalla penna di S. non è uscita solo della musica. A comprovare il suo impegno di studioso e polemista della musica bastino tre lavori di grande impegno e spessore (tutti pubblicati presso i Servi). L'improvvisazione nella musica (1982) sono due volumi quasi assetati di enciclopedismo, ricchissimi di informazioni, pensieri, citazioni testuali (anche lunghe e in anastatica), esempi musicali (idem), che secondo le appassionate competenze santucciane riguardano il canto cristiano, la polifonia sacra e profana, lo strumentalismo (non il teatro d'opera) e anche se con minor generosità oltrepassano il Barocco (fino a Gershwin e al jazz); per restare alle precedenti generazioni di organisti, vi si leggono testimonianze relative a Bruckner, Franck, Bossi, Matthey e un maestro d'improvvisazione come Dupré. La Madonna nella musica (1983) è un percorso storico che dal canto gregoriano al tardo Novecento riassume uno dei caratteri più tipici di un musicista che asserì di non aver mai anteposto nella sua vita la musica alla fede: la Vergine nella musica sacra, s'intende, dall'antifona mariana al caso speciale di Stabat Mater, ma anche nella musica religiosa, devozionale, cameristica, operistica.

I 17 capitoli di Consonanze e dissonanze (1993), decorati con illustrazioni del Gabinetto armonico di Filippo Bonanni (1716), trattano di musicisti da Palestrina a Perosi; di questioni stilistiche come l'improvvisazione, il numero degli esecutori, gli stili «temperanti e intemperanti» le scale (valga l'attacco del capitolo, «Io sono un patito di Modi e Modalità»); di fenomeni come la critica, il cattivo gusto e i suoi sacerdoti, l'attualità del gregoriano; di strumenti come il «barbaro» cladicembalo e quell'«animale artifizioso per sua maestà» che è l'organo (così citato dal Transilvano di Girolamo Diruta). Enorme la considerazione per lo strumento meccanico e praticamente disperato il futuro della liturgia musicale in Italia, causa la fortuna ivi registrabile di certi «strumenti da balera» e di prassi come il basso o nullo compenso assegnato agli organisti, la scarsità dei «principi di fede, di pietà, di religiosità, di formazione liturgica» rinvenibile negli stessi, la mancanza in Italia di una «vera coscienza organistica».

Una bibliografia che è in parte autobiografia: L'organo di S. Maria dei Servi in Bologna nella tradizione musicale dell'Ordine (1967) contiene scritti di S., Luigi Ferdinando Tagliavini, Franco e Luciano Anselmi Tamburini, Corrado Verga, Oscar Mischiati, Pacifico M. Branchesi O.S.M., Vincenza Scassellati Sforzolini Riccardi, Giancarlo Roversi; I 50 anni della Cappella Musicale Arcivescovile di S. Maria dei Servi. Bologna (1985) è una raccolta di saggi, anastatiche di articoli di giornale e lettere private, testi poetici, fotografie.

Una sintesi recente della figura è P. Mioli, Organi e nostalgie. La musica di P. P. S., in Varianti d'autore, atti dell'omonimo convegno a cura di Alberto Viarengo, Novara, Conservatorio “G. Cantelli”, 2020.

Per finire, la discografia. Perfetto ritratto sonoro in 191' e 27": P. S. Opere Sacre / Sacred Works, Comaci Boschi flauto, Antonio Quero tromba, Daniela Nuzzoli mezzosoprano e violino, Raúl Hernández tenore, Agatha Bocedi arpa, Giuliano Giuliani corno inglese, I Solisti Laudensi, Schola Cantorum “Paolo Guglielmetti”, Giuseppe Monari organo; Tactus 2017; registrazioni effettuate nella Chiesa di S. Maria Assunta di Agazzano (Piacenza) nel 2015-2016 con l'organo Tamburini 1970-1986 e nella Chiesa Arcipretale di Trebaseleghe (Padova) nel 2016 con l'organo Tamburini Bonato 1914-2004. Si tratta di 36 musiche fra cui la Vita di Maria, 4 intonazioni di Ave Maria, La cometa Kohoutek; e un ricco saggio di Monari. S'aggiungano due registrazioni effettuate da coro e orchestra dei Servi diretti da S. stesso, con musiche del maestro e di alcuni grandi classici: In terra pax e Dies letitiae.

Piero Mioli

Padre Santucci e la fucina dei Servi

in Jadranka Bentini e Piero Mioli (a cura di)

Maestri di Musica al Martini. I musicisti del Novecento che hanno fatto la storia di Bologna e del suo Conservatorio

Bologna, Conservatorio «Giovan Battista Martini», 2021