Giovanni Paisiello

PAESIELLO (cav. Giovanni), nacque a Taranto nel 1741, e studiò per cinque anni la musica in Napoli sotto il cel. Durante nel conservatorio di S. Onofrio. Nel 1763 scrisse la sua prima opera per il teatro di Bologna, e quindi molte altre e serie e buffe per quelli di Venezia, di Roma, di Napoli, di Milano, e finalmente nel 1766, partì per la Russia al servigio di Caterina II, con quattro mila rubbli di appuntamento, ed altri nove cento come maestro della gran duchessa, l'attuale imperatrice. Oltre a più composizioni per teatro, fece egli imprimere a Pietroburgo le sue Regole per l'accompagnamento sul forte-piano, per servigio di quella principessa. Di ritorno in Napoli, il Sovrano Ferdinando III lo nominò suo maestro di cappella, con 1200 ducati d'annuo stipendio. Dopo la rivoluzione in Napoli del 1799, venne egli in Palermo, e dopo alcun tempo col permesso della corte si portò in Parigi, dove era stato chiamato con le più magnifiche offerte, e dove fu direttore della cappella, ch'egli provide de' più celebri artisti, e per la quale scrisse sedeci gran messe, mottetti, ec. Dopo due anni e mezzo di soggiorno in Francia, gli fu d'uopo tornare in Napoli, non confacendosi il clima di Parigi alla sua salute; e tosto fu nominato membro di quell'Accademia delle Belle-Arti, presidente della direzione musicale del R. Conservatorio, con 1800 ducati d'onorario, e maestro della cattedrale di Napoli. Egli è anche membro di più dotte società, come dell'Accademia italiana residente in Livorno, di quella di Lucca, della società detta des Enfans d'Apollon di Parigi, e nel 1809 è stato adottato onorario dell'Istituto Nazionale di Francia. Le sue composizioni sono innumerabili sì per teatro, che per chiesa. “Il genere del suo talento, le qualità che caratterizzano la sua musica, sono una gran fertilità d'invenzione straordinaria, ed una facilità felicissima nel trovare de' motivi pieni di naturalezza insieme e di originalità, un talento unico a svilupparli per via della melodia medesima, e ad abbellirli di dettagli sempre interessanti; una condotta piena sempre di estro e di saviezza: un gusto, una grazia ed una freschezza di melodia, per le quali ha sorpassato di molto gl'altri compositori, ed ha servito di modello a tutti coloro, che han dopo di lui faticato. Il suo stile, semplicissimo e senza alcuna affettazione di scienza, è sempre corretto insieme ed elegante: i suoi accompagnamenti nitidi sempre e chiari sono ad un tempo stesso brillanti e pieni d'effetto. In riguardo all'espressione, comechè la soavità sembri essere il tratto principale e dominante del suo carattere, sa egli tuttavia variare perfettamente i suoi tuoni, abbracciare tutti i generi, e passare dal burlesco, dal semplice, dal ridicolo al grandioso, al serio, ed anche al terribile, senza perder mai nulla non pertanto della grazia e dell'eleganza, da cui par che non si sappia dipartire. Tali sono le qualità, che hanno riunito tutti i suffragi a suo pro, sì quelli del pubblico e degli amatori, come quelli de' dotti e degli artisti: e che gli hanno assicurato gli omaggi del suo secolo, e quelli della posterità” (Choron, elog. de Paesiello). Il cel. Paesiello, dice Carpani, quando aveva disposta la tessitura di una composizione, soleva dire come Cornelio stesso, che avesse lo scheletro d'una tragedia: L'opera è fatta: non mi resta che a scriverla. Egli inculcava a' suoi scolari che tutto sta nella condotta, e che nelle sue composizioni nulla gli costava più di essa. L'artificio di scegliere da principio un passo gradevole, ed adottarlo come caratteristico di tutta la composizione, è divenuto a lui tanto proprio, che quasi forma la base del suo stile. “Questa ripetizione dello stesso passo serve a dare un'unità, una tinta, un'armonia tale all'opera, sia sacra, sia profana, che l'orecchio e il buon senso ne restano ugualmente appagati.” (Lett. 9). Ho voluto a bello studio riferire questa dotta riflessione del Carpani, perchè molti ho inteso io lagnarsi scioccamente di tali ripetizioni del Paesiello, come di un difetto. Graziosa è in oltre la maniera usata da questo grand'uomo nello scrivere secondo lo stesso Carpani. “Il Paesiello, egli dice, non saprebbe staccarsi dal suo letto componendo, e nacquergli fra le lenzuola la Nina, il barbiere di Siviglia, la Molinara, e tant'altri capi d'opera di quel genio inimitabile” (Lett. 13).

Giuseppe Bertini

Dizionario storico-critico degli scrittori di musica e de’ più celebri artisti di tutte le nazioni si’ antiche che moderne

Palermo, dalla Tipografia Reale di Guerra, 1814

PAESIELLO cav. GIOVANNI. Nacque in Taranto una delle più amene e deliziose Città della provincia Salentina, ferace sempre di perspicaci ingegni all'armonia inclinatissimi, fra quali si numerano Nicolò Fago dell'istessa Città di Taranto, onde denominossi il Tarantino, Leonardo Leo nato in S. Vito de' Schiavi, Pasquale Cafaro discepolo di Leo, e tutti tre stati poscia maestri del Conservatorio di S. Maria della Pietà detto de' Turchini. Il padre di Giovanni Paesiello per nome Francesco esercitò con molta perizia il mestiere di maniscalco; in guisa che fu adoperato dal Monarca Carlo Borbone in tale arte, mentre durò la guerra di Velletri. La madre chiamavasi Anna Fagiale. Il padre malgrado la ristrettezza di sua fortuna per mantener la famiglia, ebbe cura di fare istruire il figliuolo Giovanni, che nella sua fresca età manifestava di esser dotato di perspicace ingegno, nelle scuole de' Gesuiti, che in quel tempo esistevano in Taranto. Interveniva Giovanni ne' dì festivi nella congrega, che da quel Padri tenevasi per gli alunni delle loro scuole, ed ivi si osservò che intuonava con voce assai melodiosa i salmi, e gli inni che colà cantavansi. Avendo appena anni dieci fu chiamato dal cav. Geronimo Carducci Patrizio di quella Città a cantar le lezioni dell'uffizio della settimana santa in una Chiesa della Città medesima, lo che eseguì con molta maestria, ed ottima modulazione, che sorprese tutti gli uditori, in guisa che il Carducci persuase il padre di mandarlo in Napoli per farlo istruir nella Musica in qualche Conservatorio. Nel mese dunque di giugno 1754 fu condotto dal padre in Napoli, e fu ammesso nel Conservatorio di S. Onofrio. Bastantemente istruito in essa Musica, apprese i primi rudimenti del contrappunto dal celebre maestro Francesco Durante; e dopo la morte di costui, avvenuta due anni appresso, seguitò il suo studio sotto i maestri Carlo Cotumacci, e Geronimo Abos Maltese, uomini ben noti per la scienza musicale. Dopo quattro anni, che dimorò nel Conservatorio, diè fuori molti lavori musicali di Messe, salmi, e mottetti fatti per lo Conservatorio medesimo, ed anche un intermezzo buffo ivi rappresentato. E così presto fè palese di qual sublime ingegno fosse egli dotato, e quanto armonioso e gradevole fosse lo stile, che avea nel comporre. Uscito dal Conservatorio sul finire dell'anno 1761 fu da un suo amico (che in ciascun anno nella festività del S. Natale faceva cantare in sua casa un sacr'oratorio in onore del parto di Nostra Donna) invitato a mettere in Musica un componimento drammatico che avea il titolo di Esther. Adempì Paesiello all'incarico ricevuto, e la sua Musica venne tanto applaudita, che si dovette più volte replicare. Per tal felice successo fu richiesto a scriver la Musica per un dramma del teatro nuovo, quale offerta rinunziò, persuaso da un suo amico di accettar prima l'invito di qualche Città d'Italia per far ritorno indi in Napoli con maggior rinomanza. Così avvenne; dapoichè invitato in Bologna ivi pose in Musica i seguenti drammi, cioè la pupilla, i Francesi brillanti, il mondo alla rovescia, ed indi in Modena, madama l'umorista, in Parma le virtuose ridicole, i bagni d'Abano; in Venezia il ciarlone, e le pescatrici, drammi scritti la maggior parte dall'elegante penna di Carlo Goldoni; e finalmente in Roma il marchese Tulipano, intermezzo che riportò gli applausi più vivi da quella nazione trasportata per la Musica teatrale. Ritornato in Napoli nel 1766 scrisse per lo teatro de' fiorentini la Musica per lo dramma la vidua di bel genio, e per lo teatro nuovo per l'altro l'idolo cinese poesia del rinomato letterato e poeta Gio: Battista Lorenzi nel 1767; e finalmente per l'istesso teatro il furbo mal accorto poesia dell'istesso Lorenzi. Ebbero queste rappresentazioni un plauso generale, ed in particolare l'idolo cinese, che giunse a far deporre al marchese Tanucci allora primo Segretario di Stato di S. M. Ferdinando IV la sua severità ministeriale, con portarsi per la prima volta in un teatro di rappresentanze buffe, essendovi intervenuto anche il Re. E piacque tanto, che nel carnevale vegnente fu l'idolo cinese replicato nel teatrino di Corte in Caserta. Fu ordinato poscia al Lorenzi di scrivere una farsa, da mettersi in Musica dal Paesiello; lo che fu eseguito e portò per titolo il divertimento de' Numi, la qual farsa fu così bene rappresentata da Antonio Casaccia, Gennaro Luzio, e Marianna Monti, che fissò l'ottima riputazione, che aveasi così del Lorenzi, come di Paesiello. Ed essendosi egli modellato su le orme dei maestri Vinci, e Pergolesi, riuscì in preferenza nel buffo, onde venne ad un tratto incaricato di molte opere su questo stile.

Le mentovate drammatiche rappresentanze furono assai gradite dal Sovrano; per lo che lo scelse a mettere in Musica la cantata, che avea per titolo Peleo e Teti scritta per le nozze dell'istessa M. S. con Maria Carolina d'Austria. Dopo alcuni anni, fu incaricato il Paesiello di comporre la Musica per una Messa funebre a due cori per gli funerali celebrati con somma magnificenza nella Chiesa di S. Maria degli Angeli de' PP. Teatini per la morte del real Principe Gennaro Borbone, che fu generalmente applaudita. Dall'anno 1769 sino al 1776 scrisse per l'Italia una quantità di drammi, l'elenco de' quali da noi si darà nella fine di questo articolo. Dopo tal tempo dovette partire per la Russia, colà chiamato da quella imperial Corte con lo stipendio di dieci mila rubli. Ritornò qualche volta in Napoli, ed in una di queste volte scrisse l'applauditissimo dramma Socrate immaginario, la cui poesia fu composta dal Lorenzi, sebbene il pensiere gli fusse stato suggerito dal dotto abate Ferdinando Galiani, che qual novello Aristofane ebbe in mira di deridere un assai noto dotto avvocato di quel tempo, che per disgrazia, come l'antico Socrate, avea un'altra Santippe per moglie. Fu rappresentato nel teatro de fiorentini nel 1770, con universale applauso per gli sali veramente attici, de' quali la poesia abbondava, e per l'eccellente Musica del Paesiello; per li quali motivi fu più volte ripetuto negli anni seguenti in altri teatri. In Roma scrisse per lo teatro Valle l'intermezzo delle due Contesse, e per quello di Aliberti la disfatta di Dario, ed in questo per lo tenore Ansani compose la celebre aria mentre ti lascio o figlia, che per la novità produsse il più grande effetto. In questa epoca parimenti si debbono annoverare 12 quartetti per due violini, viola, e basso composti da lui in Milano per S. A. R. l'Arciduchessa Beatrice d'Este moglie di Ferdinando d'Austria Governatore di Milano, allorchè si portò in detta Città a scrivere l'Andromeda.

Or il nostro Paesiello in Pietroburgo dimorò anni nove, nel qual tempo compose diversi drammi, fra quali gli convenne per ordine della Imperatrice Caterina II scrivere una nuova Musica per lo dramma la serva padrona, che per lo teatro S. Bartolomeo fin dal 1731 era stato messo in Musica dal Pergolesi. Paesiello ubbidì, e fè una Musica bella quanto la prima, senza oscurar la cantilena, e senza tradire la espressione della parola. Dieci opere tra serie ed eroico-comiche scrisse; e come addetto al servizio della Gran Duchessa Maria Feodorowna moglie del Gran Duca Paolo Petrowitz (che fu poi Imperatrice) compose due volumi di capricci, e sonate pel forte-piano, oltre un volume di partimenti, che furono impressi in Russia, per le quali composizioni ottenne altra pensione di annui rubli 9000. Scrisse parimente per lo Principe Potenkin una cantata, e pel Principe Orloff un intermezzo.

Nel ritornare da Pietroburgo in Italia si fermò in Vienna, ove fu ben accolto dall'Imperatore Giuseppe II che gli ordinò di compor la Musica per lo dramma composto dall'abate Casti, che avea per titolo il Re Teodoro, la quale fu molto gradita da quell'augusto Monarca, perlochè il Paesiello si fè ardito a presentargli, e dedicargli dodici sinfonie. Giunto finalmente in Napoli, S. M. Ferdinando IV lo dichiarò maestro di Musica della sua real Casa e Cappella coll'onorario di 1200 ducati all'anno. Fissato per tale onorifico incarico il suo domicilio in Napoli, dovè rifiutare l'invito che gli fu fatto dal Re di Prussia di portarsi in Berlino; siccome anche si vide obbligato a non accettare l'invito fattogli dal Re d'Inghilterra di condursi a Londra. Non cessò pertanto di produrre nuove composizioni musicali scrivendo indi l'Antigono per lo teatro di S. Carlo con qualche cangiamento del suo stile, facendo vedere che non avea ancora esaurito la fecondità del suo ingegno, della quale la natura l'era stata sì prodiga. Per Roma compose l'amore incauto; e per Napoli l'Olimpiade -- il Pirro -- la grotta di Trofonio poesia del Casti -- l'Elfrida poesia del Calzabigi -- e l'Elvira. Nel Pirro immaginò per la prima volta un'aria del tenore, che sosteneva la parte del protagonista, nella quale mentre cantava udendo l'armonia degli strumenti bellici da fiato, si adattava con la sua cantilena al tempo della marcia guerriera, continuando la sua declamazione su quel tempo; cosa che produsse una novità senza che disconvenisse alla scena, ed alla cantilena medesima. In Napoli ancora scrisse la Musica per lo dramma i zingani in fiera con balli analoghi -- per le vane gelosie -- per lo Catone in Utica -- ed una sinfonia funebre per li funerali del Generale Stoche. Per ordine Sovrano dovè mettere in Musica la Nina o sia la pazza per amore, e questa Musica riuscì veramente sorprendente da porla a fronte de' più valenti maestri italiani, in guisa che altre volte replicata incontrò sempre l'istesso universal gradimento. Per un puerperio di S. M. la Regina delle Due Sicilie Maria Carolina d'Austria compose la cantata Giunone Lucina, e per lo teatro di S. Carlo lo dramma Zenobia in Palmira.

Da Napoli, scorsi non pochi anni, fu costretto a portarsi in Parigi, ed ivi fu accolto con sommo applauso ed entusiasmo. Ivi compose la Musica per la Proserpina, e sedici interi servizi per uso di quella Cappella; e la Francia poco amica della gloria italiana non potè fare a meno di non restarne al sommo appagata. Sommi onori ricevette dalla nazion francese, e chi allora reggeva i destini di quella gli fu prodigo de' suoi doni, e lo decorò dell'insegna dell'ordine della Legione di onore. Oltre di essere stato annoverato fra socii dell'Accademia italiana, di quelle di Lucca, e di Venezia, l'istituto di Francia lo nominò tra socii stranieri in rimpiazzo del celebre Haydn. La società des enfans d'Apollon di Parigi lo ascrisse nel numero dei suoi componenti, malgrado la legge che vi era di non ammettersi quelli, che non lo chiedessero. Ma la salute della moglie Cecilia Pallini napoletana ch'egli teneramente amava, essendo in Parigi molto deteriorata, lo determinò a far ritorno in Napoli, avendo ottenuto anche una pensione annua di 2400 franchi.

Ritornato nella Metropoli di questo Regno, vi fu accolto con segni di particolar gradimento da chi ne aveva usurpato il governo. Ottenne la direzione della Musica della Cappella di Corte, e fu insignito dell'ordine delle Due Sicilie, ed ascritto alla Società reale nella classe delle belle arti.

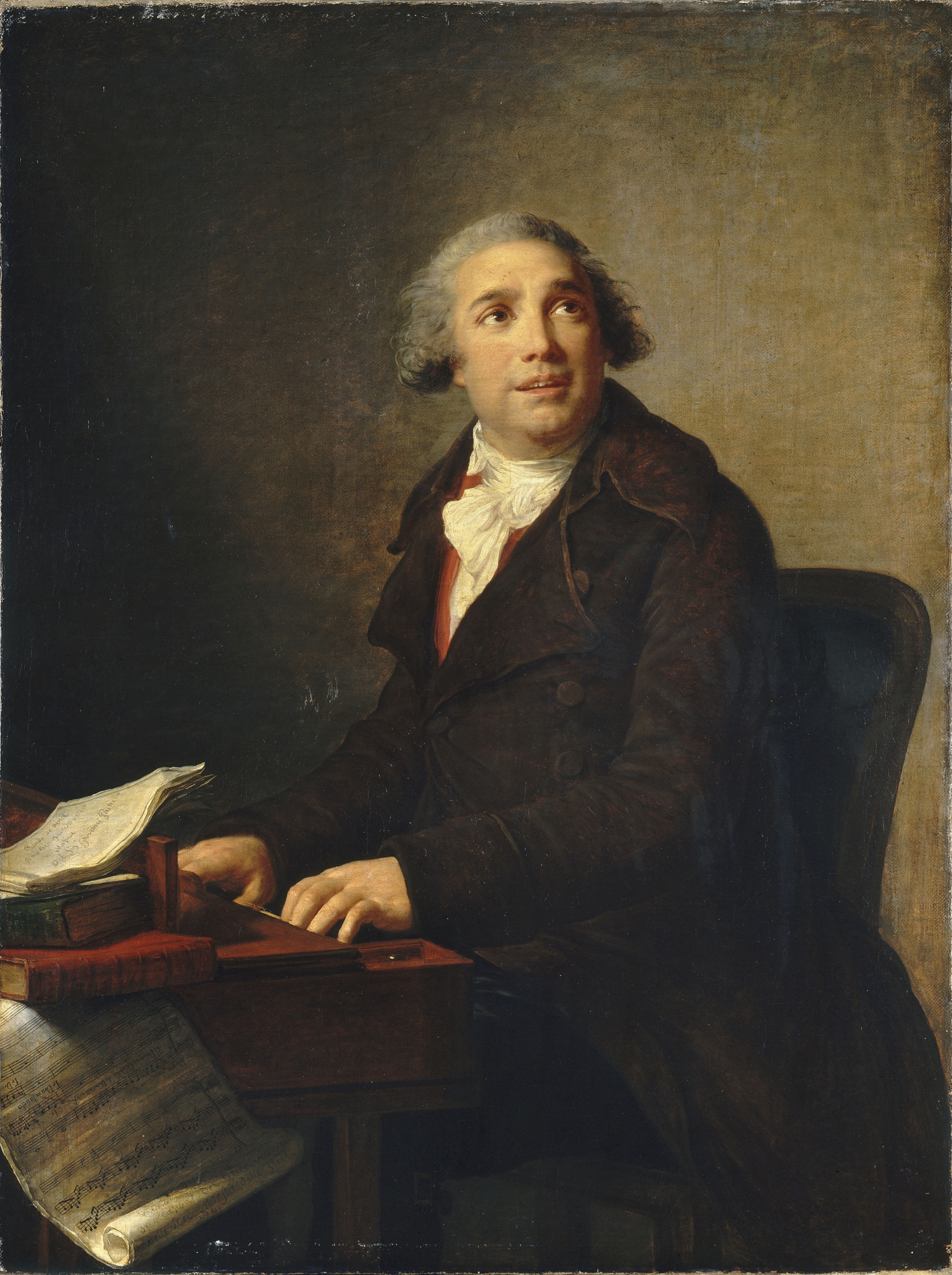

Carico di tanta gloria il nostro Paesiello giunto all'età di anni 70, cominciò a soffrire dolori ne visceri, che pazientemente tollerava. Ma la salute di lui fu irreparabilmente colpita per la perdita della sua amata consorte, avvenuta nel dì 23 gennaio 1815 con la quale era vissuto sempre con somma concordia, non avendo quella buona donna abbandonata giammai nelle sue lunghe peregrinazioni. Da tal punto menò sempre una vita mestissima e ritirata, frequentato solo da pochi virtuosi amici. Gli si accrebbe il malore micidiale, talchè manifestatasi un'epatide, succedè un subitaneo meteorismo. Confortato dagli ajuti di nostra S. Religione, di cui era stato sempre non infinto veneratore, terminò la sua gloriosa vita nel dì 5 giugno dell'anno 1816. Con funebre pompa accompagnata da' professori ed amici Fenaroli, Zingarelli, Palma, Angelini, Girgenti, e da altri valenti artisti e letterati, fu sotterrato nella Chiesa della compagnia del terz'ordine presso S. Maria la nuova, di cui era confratello. Gli ultimi uffizi religiosi furono celebrati con somma pompa, e con Musica dell'istesso defunto. Il valente dipintore Giuseppe Cammarano ne fece il ritratto, e Morghen lo eseguì col bulino. Il signor Gio: Battista Gagliardo non degenere figlio di Domenico di Taranto, che fu tra primi ad incamminar Paesiello per la via della gloria, ebbe il lodevolissimo pensiere, fra di noi non frequente, di far celebrare da un'adunanza accademica le lodi del suo defunto amico; nella quale vi recitò il funebre elogio il P. Luigi Cassitti Domenicano valente oratore, e vi si distinsero i migliori vati napoletani con leggiadri funebri carmi, che furono con somma eleganza mandati alle stampe pe' torchi di Angelo Trani tom. 1 in 4.° nell'anno stesso. Le due superstiti sorelle eressero nell'istessa Chiesa ove fu sepolto un cenotafio, eseguito dallo scultore Angelo de Vivo coll'effigie del defunto, e con la seguente semplice inscrizione

IOHANNI PAESIELLO

TARENTINO

MARIA ET HIPPOLYTA

FRATRI INCOMPARABILI

LUGENTES

P. P.

L'Imperatrice Maria Teresa di Borbone l'onorò di sua letteraria corrispondenza; ed epistolar commerzio ebbe ancora coll'incomparabil Metastasio, con l'abate Ferdinando Galiani, con Saverio Mattei, Gamerra, Baron Nicolai, Conte Rezzonico, Conte Alessandro Pepoli, Mayer, Paer, Morceau de S. Mery, le Sueur, Framery, ed altri uomini di lettere.

Sono del Paesiello le composizioni musicali seguenti, sebbene di alcune di queste abbiamo sopra fatto menzione. Drammi: Achille in Sciro per Pietroburgo -- Alcide al bivio per Pietroburgo -- Alessandro nelle Indie per Modena -- Andromaca per Napoli -- Andromeda per Milano -- Annibale in Italia per Torino -- Antigono per Napoli -- Artaserse per Modena -- Catone in Utica per Napoli -- Demetrio per Modena -- Demetrio per Pietroburgo --Demofoonte per Venezia -- Didone per Napoli la disfatta di Dario per Modena -- Elfrida per Napoli -- Elvira per Napoli -- Fedra per Napoli -- i giuochi di Agrigento per Venezia -- il gran Cid per Firenze -- Lucinda ed Armidoro per Pietroburgo -- Lucio Papirio per Napoli --Montezuma per Roma -- Nina per Napoli -- Nitteti per Pietroburgo -- Olimpia per Napoli -- l'Olimpiade per Napoli -- Pirro per Napoli -- i pittagorici per Napoli -- il ratto di Proserpina per Parigi -- il ritorno di Perseo per Napoli -- Sismano nel Mogolle per Milano -- Zenobia in Palmira per Napoli.

Melodrammi giocosi: l'amore in ballo per Venezia -- l'amore ingegnoso per Roma -- D. Anchise Campanone per Napoli -- l'Arabo cortese per Napoli -- gli astrologi per Napoli -- le astuzie amorose per Napoli -- i bagni di Abano per Parma -- il barbiere di Siviglia per Pietroburgo -- D. Chisciotte per Napoli -- il ciarlone per Venezia -- la Dardane per Napoli -- la discordia fortunata per Venezia -- il duello comico per Napoli -- il fanatico in berlina per Napoli -- i filosofi immaginari per Pietroburgo -- il filosofo per Modena -- la finta amante per Pietroburgo -- la finta maga per Napoli -- dal finto il vero per Napoli -- il finto Principe per Bologna -- la frascatana per Venezia -- il furbo mal accorto per Napoli -- le gare generose per Napoli -- la grotta di Trofonio per Napoli -- l'idolo cinese per Napoli -- l'innocente fortunata per Venezia -- la locanda per Venezia -- la luna abitata per Napoli -- la madama umorista per Modena -- il matrimonio inaspettato per Pietroburgo -- le mbroglie delle vajasse per Napoli -- la modista raggiratrice per Napoli -- la molinara per Napoli -- il mondo a rovescio per Bologna -- il mondo della luna per Napoli -- il negligente per Firenze -- l'osteria di Marechiano per Napoli -- le pescatrici per Venezia -- la pupilla per Bologna -- il Re Teodoro per Vienna -- gli scherzi amorosi per Napoli -- il Socrate immaginario per Napoli -- la somiglianza de' nomi per Napoli -- il tamburo notturno per Napoli -- le trame per amore per Napoli -- le vane gelosie per Napoli -- la vedova di bel genio per Napoli -- le virtuose ridicole per Parma -- la Zelmira per Napoli -- i zingani in fiera per Napoli.

Intermezzi e cantate: la bottega del caffè per Pietroburgo -- la contesa de' Numi per Napoli -- la Dafne ed Alceo per Napoli -- la Daunia felice per Foggia -- le due Contesse per Roma -- il fonte prodigioso di Orebe per Napoli -- il giocatore per Pietroburgo -- la Giunone e Lucina per Napoli -- la lontananza di Tirsi per Napoli -- la manna al deserto per Napoli -- il marchese Tulipano per Roma -- l'oratorio della passione per Varsavia -- il Peleo e Teti per Napoli -- la riconoscenza per Firenze -- la Semiramide in villa per Roma -- la serva padrona per Pietroburgo -- il Silvio e Clori per Napoli -- il transito di S. Luigi Gonzaga per Napoli i voti per Parigi.

Pezzi sciolti: concerti di lira, con violini e viola -- dodici concerti per S. A. la Principessa di Asturias -- dodici quartetti di violini, viola, e violoncello per S. A. l'Arciduchessa di Milano -- due tomi di concerti per piano forte -- due tomi di sonate per piano forte -- la libertà e palinodia di Metastasio in 28 duettini -- marce num. 12 -- il partimento -- sei quartetti per violini, viola, e basso -- sinfonie num. 9, e poi altre 12 concertate per S. M. l'Imperatore Giuseppe II. -- sonate per arpa ad uso di S. A. R. la gran Duchessa delle Russie -- concerti per la stessa -- lo studente di contrappunto -- una quantità di arie, cavatine, duetti, notturni e sonate volanti, di cui Paesiello non conservò gli originali.

Musiche di Chiesa: servizi strumentati -- arie n. 5 -- Credo a 4 voci num. 3 -- Dixit a 5 voci num. 2 -- altri a 4 voci num. 4 -- inni e preghiere num. 18 -- Litanie a 2 voci -- altre a 4 voci -- Magnificat a 4 voci num. 3 -- Messe a 5 voci -- altra a 5 voci in pastorale -- Messe a due cori num. 2 -- altra in due cori in Parigi -- Messa funebre a due cori -- Messe a 4 voci num. 9 -- altra piccola per la festa dell'Assunta -- Miserere e Christus con tutti i responsorii per la settimana santa -- altro a 5 voci, con accompagnamento di viole, e violoncello -- mottetti num. 18 de' quali uno in pastorale -- novena di Natale -- altra della natività della Vergine -- Pange lingua e Tantum ergo -- altro per la festività del Corpo di Cristo -- altri 2 -- 76 interi servizi per la real Cappella di Parigi -- seguenza di Pasqua -- altra di Pentecoste -- altra per la festività di S. Benedetto -- aggiunta degli strumenti da fiato allo Stabat di Pergolesi -- Te Deum a due cori -- lo stesso diviso in tre servizii, ed altri tre simili -- trattenimenti num. 4 -- tutti i servizi per la vestizione, e professione di monache.

Servizii alla Palestrina: inni per tutte le festività dell'anno -- introiti, graduali, ed offertori per tutte le feste dell'anno -- otto Messe a 4 voci una delle quali in pastorale -- seguenza di Pasqua -- altra di Pentecoste -- Te Deum a 4 voci.

Carlantonio de Rosa marchese di Villarosa

Memorie dei compositori di musica del Regno di Napoli

Napoli, dalla Stamperia reale, 1840