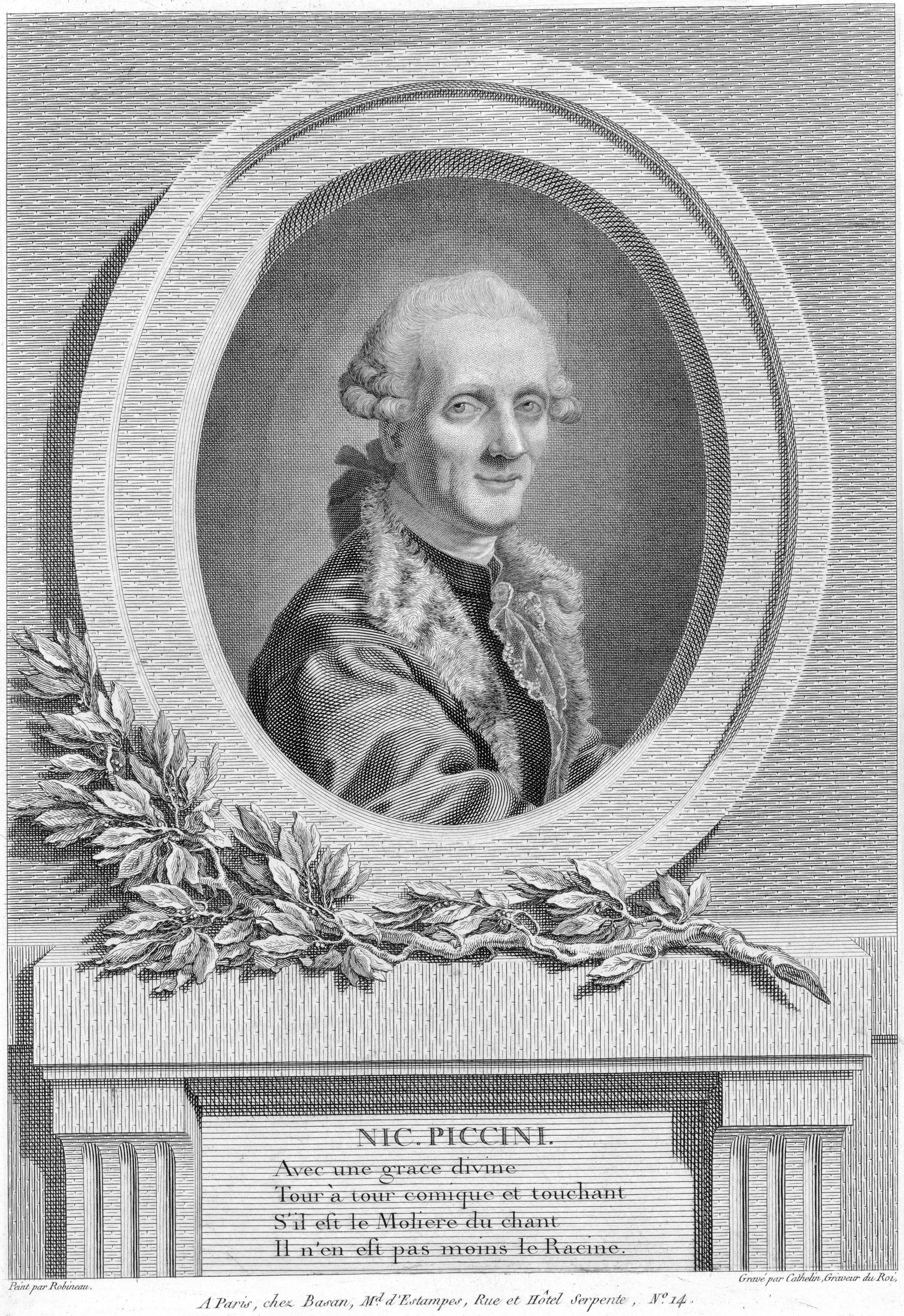

Niccolò Piccinni

PICCINI (Nicolò), nato a Bari nel 1728, studiò la musica in Napoli sotto il famoso Leo da prima, e quindi sotto il cel. Durante, che lo distinse sempre con una particolare affezione in mezzo al gran numero de' suoi allievi, e palesogli tutti gli arcani dell'arte. Gli altri sono miei scolari diceva egli alle volte, ma questi è mio figlio. Dopo dodici anni di studio sortì Piccini finalmente dal Conservatorio nel 1754, sapendo tutto quello ch'è possibile di sapere in musica, e pieno di un fuoco, e d'un caldo d'immaginazione, che erano impazienti di fare la loro esplosione. Il principe di Ventimiglia palermitano fu il primo a produrlo in Napoli, lo propose al direttore del teatro de' Fiorentini, ove lungamente regnato aveva il Logroscino, e gli fece comporre l'opera Le donne dispettose. I partigiani dell'antico maestro formarono contro il nuovo una così possente cabala, che senza la fermezza e la generosità di quel principe, l'opera non si sarebbe rappresentata. Egli pagò anticipatamente al direttore una somma di 2000 ducati, per ristoro del danno che avrebbe ricevuto, se l'opera non sarebbe incontrata, ma fu essa molto bene accolta dal pubblico, e Piccini datosi animo di quel primo successo, compose negli anni seguenti le Gelosie, e il Curioso del proprio danno, che furono non meno della prima applaudite, e quest'ultima fu rimessa in iscena con nuovi applausi per quattro anni di seguito, il che non si era mai fatto in Italia. Il suo genio acquistava sempre delle nuove forze; e levossi ben tosto al genere serio nella Zenobia, ch'egli compose nel 1756, per il gran teatro di S. Carlo. Essa ebbe un incredibile incontro, che si è sostenuto tutte le volte che è stata replicata. L'Alessandro nell'Indie, e la sua famosa Cecchina, ch'egli scrisse in Roma, eccitò un'ammirazione che giunse sino al fanatismo. Non v'ha esempio d'un successo più di questo brillante, più meritato, più universalmente sostenuto. In tutti i teatri d'Italia venne eseguita la Cecchina, e produsse da per tutto lo stesso entusiasmo. In Roma contro all'usato, era questa da più mesi ancora in teatro, e Roma era per così dire tutta in romore per il suo successa, allorchè vi si trovò Jommelli che tornava da Stuttgard per venire in Napoli. Al suo arrivo, non sentì parlare che della Cecchina, e del suo autore: egli nulla ancora aveva inteso di lui, e quando era partito per la Germania, Piccini era ancora nel Conservatorio. Infastidito di tutto quel fracasso, sarà, disse egli in tuono di disprezzo, qualche ragazzo, e qualche ragazzata: andò la sera al teatro, ascoltò dal principio sino alla fine con somma attenzione, senza profferir parola, nè fare un sol cenno. All'uscita, una calca di giovani e di dilettanti il fermarono chiedendo il suo parere su quella musica: postosi in serietà, ascoltate, disse loro, la sentenza di Jommelli: questo è inventore. Egli compose nello spazio di venticinque anni 133 opere, di cui la più parte sono de' capi d'opera: vi si ammira un vigore, una varietà, una nuova grazia, e soprattutto uno stile brillante, animato, e l'unione sì rara di tutte le qualità, che dar possono la natura e l'arte al più sublime grado: egli ebbe il raro vantaggio di produrre molto, e di produrre sempre delle cose eccellenti. Piccini ammirato sì dagli esteri, che da' suoi compatriotti, era gagliardamente desiderato in tutte le Capitali d'Europa. Parigi ebbe la fortuna di possederlo per mezzo del marchese Caracciolo, quivi ambasciadore di Napoli, che molto amava Piccini, assicurandogli nell'invitarlo una sorte vantaggiosa per la sua numerosa famiglia. Le prime opere ch'egli scrisse in Francia, gli mossero dei nemici molto accaniti, e gli valsero degli elogj forse esaggerati: i francesi si divisero tra Gluck e Piccini, convenendo frattanto che e l'uno e l'altro aveva disteso i confini dell'arte, ed accresciuto i loro piaceri. Si sa con quale animosità sostennero i due partiti l'opinion loro. Alla testa de' partigiani del compositore tedesco distinguevasi l'ab. Arnaud, detto perciò il gran Pontefice de' Gluckisti: e Marmontel era il capo dei Piccinisti. Questa guerra fu tutta d'epigrammi e di motteggi: ma quel che fu più disgustoso per Piccini, si è che essa suscitogli degli intrighi imperdonabili: venne criticato della più odiosa maniera, e se gli fece finalmente aborrire il soggiorno di Parigi. Prese dunque il partito di tornare al suo paese, e partì per Napoli nel 1791. Il nostro Sovrano fecegli la più lusinghevole accoglienza, ordinogli tosto di scrivere pel teatro di S. Carlo, e gli accordò una pensione. Egli compose l'oratorio di Gionata per la quaresima del 1792, ed ebbe il più grande successo, ma avendo avuto l'imprudenza di palesare in Napoli i suoi principj sulla rivoluzione francese, rimase quivi perseguitato e in uno stato di abbandono, di oppressione e d'indigenza, ch'egli sopportò da uomo di coraggio e da filosofo. Allora fu ch'ei pose in musica un gran numero di salmi tradotti dal Mattei per alcuni monasteri, dove sono rimaste le partiture originali, l'autore non avendo l'agio di farseli copiare. Dopo che il re accordogli un passaporto, tornò finalmente in Parigi. Le inquietudini, i disagi provati nel lungo viaggio, alterarono la di lui salute. Dopo avere prodigiosamente faticato, la sua fortuna non era molto brillante; le sue pene morali accrebbero i suoi mali fisici; infermo e colpito di paralisia, non tardò a soccombere a' suoi dispiaceri. Egli morì a Passy nel 1800 di 72 anni. Piccini era dotato d'uno spirito vivace, esteso, e culto. La letteratura latina ed italiana eragli familiare allorchè venne in Francia, e pochi anni dopo non conosceva meno il fiore della letteratura francese. Parlava e scriveva con gran purità l'Italiano, i suoi principj della musica erano severi, avvengachè avesse egli contribuito più che verun altro compositore a dar loro dell'estensione e della flessibiltà. Qualunque ricchezza sapesse spargere al bisogno nella sua orchestra, disapprovava non pertanto il lusso d'armonia, di cui oggidì con troppa prodigalità si fa uso. Egli avrebbe voluto conservar sempre alla voce il suo primato, e che i disegni figurati degl'istromenti avessero sempre per iscopo di esprimer quello che le parole, o l'azione de' personaggi, o il luogo della scena stessa dinotano, e che la voce non può dipingere. Quegli accompagnamenti caricati senza necessità, senz'oggetto, come oggigiorno si usa, non gli sembravano che de' contrassensi ed abusi dell'arte. L'impiego simultaneo di varj stromenti, i continovi effetti d'orchestra, le masse indigeste d'armonia, ed una eterna affettazione di dissonanze, che sono oggi in gran moda, erano a suo parere una vera mostruosità. “Se a ciascuno degli istromenti, egli saviamente diceva, si riserbasse l'impiego, che la natura stessa gli assegna, si produrrebbero degli effetti variati, si giungerebbe a tutto dipingere, e a variare continuamente i suoi quadri; ma si getta tutto alla rinfusa, tutto ad una volta e sempre. Si stempera, s'indurisce così l'orecchio, nulla si dipinge al cuore, nulla allo spirito.” Chi bramerebbe più distinte notizie sulla vita, i sentimenti e le produzioni di questo illustre compositore, potrà consultar con profitto la biografia che pubbliconne nel 1801 il di lui amico M. Ginguené.

Giuseppe Bertini

Dizionario storico-critico degli scrittori di musica e de’ più celebri artisti di tutte le nazioni si’ antiche che moderne

Palermo, dalla Tipografia Reale di Guerra, 1814